- SEO対策をしているのに、Webサイトの検索順位がなかなか上がらない

- 検索順位が下がってしまった原因を知りたい

- 検索順位を上げるための具体的な対策方法や注意点を知りたい

こんな悩みにお答えします。

Webサイトやブログを運営している方、企業のマーケターの方にとって、SEOで検索順位が上がらないという課題は深刻な悩みでしょう。

せっかく時間や費用をかけてコンテンツを作成しても、検索結果の上位に表示されなければ、ユーザーに見てもらう機会は激減してしまいます。

結論、SEOで検索順位が上がらない主な理由は、以下の17個が考えられます。

- サイトの公開からの経過期間が少ない

- ページがインデックスに未登録

- 検索エンジンからのペナルティ

- タイトルタグに対策キーワードがない

- 見出しタグの不適切な使用

- 関連ページと内部リンクの不足

- 重複またはコピーコンテンツの存在

- キーワードのカニバリゼーション発生

- 被リンク数の不足

- サイテーションの不足

- メディア露出・PRの不足

- ユーザーの検索意図との不一致

- 対策キーワードの競合性が高い

- コンテンツの独自性が低い

- サイトにおけるE-E-A-Tの不足

- ページの表示速度が遅い

- モバイルデバイスへの非対応

プロの視点から、なぜSEOの検索順位が上がらないのか、その具体的な原因と解決策を丁寧に解説します。

最後まで読むことで、SEOの悩みを解決し、目標達成に向けた具体的な対策を見つけられます。ぜひチェックしてみてくださいね。

そもそもSEOの検索順位が上がらない原因

SEOの検索順位がなかなか上がらない原因は、一つだけではなく複数の要因が組み合わさっていることがほとんどです。

次のような根本的な問題は、検索順位が上がらない原因となります。

- サイトの公開からの経過期間が少ない

- ページがインデックスに未登録

- 検索エンジンからのペナルティ

これらの原因を理解し、適切に対処することが、SEO対策の第一歩となります。

①サイトの公開からの経過期間が少ない

Webサイトを公開してから間もない場合、すぐに検索順位が上がることは一般的に難しい傾向があります。

Googleのクローラーがサイトの存在を認識し、コンテンツを評価するにはある程度の時間が必要だからです。

特に新規ドメインの場合、検索エンジンからの信頼度がまだ低いため、上位表示には時間がかかることが多いでしょう。競合が多いキーワードで上位表示を目指す場合は、さらに時間がかかることも。

サイトがGoogleに認識され、評価が定まるまでには、数ヶ月から半年以上かかることも珍しくありません。そのため、焦らず、長期的な視点でSEO対策に取り組むことが重要です。

②ページがインデックスに未登録

作成したWebページがGoogleにインデックス登録されていない場合、どれだけ内容が優れていても検索結果に表示されることはありません。

なぜなら、そもそもGoogleのデータベースに情報が登録されていない状態だからです。ページがインデックスされない原因としては、技術的な問題やコンテンツの品質に関する問題が考えられます。

たとえば、以下のようなケースが考えられます。

- サイト構造が複雑でクローラーが見つけにくい

- robots.txtファイルでクロールがブロックされている

- metarobotsタグでnoindexが指定されている

- コンテンツの質が低いと判断されている

- 重複コンテンツと判断されている

Google Search Consoleを活用して、ページのインデックス状況を確認することが重要です。

インデックスされていない場合は、以下のような対策を講じましょう。

- URL検査ツールで個別にインデックス登録をリクエスト

- XMLサイトマップを送信してGoogleにサイト構造を正確に伝える

- 不要なnoindexタグの削除

- robots.txtファイルの設定の見直し

高品質で独自性のあるコンテンツを作成し、定期的に更新することも、インデックスを促進し、検索順位を上げるうえで効果的です。

③検索エンジンからのペナルティ

Googleからのペナルティを受けると、検索順位が大幅に下降したり、最悪の場合、検索結果から完全に除外されてしまったりする可能性があります。

ペナルティには、手動で課されるものとアルゴリズムによって自動的に適用されるものがあります。

これらのペナルティは、Googleのウェブマスター向けガイドラインに違反する行為を行った場合に発生します。もしサイトの順位が急激に下がった場合は、ペナルティを受けていないか確認しましょう。

ペナルティを受けた状態では、他のSEO対策を行っても効果が出にくいからです。

それぞれのペナルティについて押さえておきましょう。

手動ペナルティ(対策は再審査リクエストの送信)

Googleからの手動対策によるペナルティは、サイトの順位を大幅に下げたり、まったく上がらなかったりする原因となるため注意が必要です。

手動ペナルティは、Googleのプロのレビュアーがウェブマスター向けガイドラインへの違反行為を確認した場合に課せられます。

手動ペナルティが課される理由として、以下のようなものが挙げられます。

- 人工的なリンクの設置(購入リンクや過剰な相互リンクなど)

- 隠しテキストや隠しリンクの使用

- キーワードの過剰な詰め込み(キーワードスタッフィング)

- クローキング(Googleとユーザーに異なるコンテンツを見せること)

- ハッキングされたサイト

- 純粋に低品質なコンテンツ

ペナルティを受けてしまった場合の具体的な対策としては、まずはGoogle Search Consoleの「手動による対策」セクションでペナルティの原因と理由をチェックし、指摘された問題を特定しましょう。

自動ペナルティ(対策はガイドラインを基に修正)

自動ペナルティはGoogleのアルゴリズムによって自動で適用され、ウェブマスター向けガイドラインへの違反が原因で発生します。

Google Search Consoleに通知されない場合もありますが、順位の急落などで影響を判断しましょう。

対策としては、まずガイドラインを熟読し、違反箇所を特定して迅速に修正することが重要です。

内部施策における問題点

SEOの検索順位が上がらない理由として、Webサイトの内部構造や設定に問題があるケースが多く見られます。

内部施策における問題点は、以下のとおりです。

- タイトルタグに対策キーワードがない

- 見出しタグの不適切な使用

- 関連ページと内部リンクの不足

- 重複またはコピーコンテンツの存在

- キーワードのカニバリゼーション発生

このような基本的な内部施策が十分に実施されていないと、検索エンジンがサイトの内容を正確に理解し、適切に評価することが難しくなってしまいます。

④タイトルタグに対策キーワードがない

《狙いたいキーワード例に対して、キーワードが含まれていないタイトル例を、図解としてイメージ挿入。たとえば、「筋トレ スクワット 種類」というキーワードなのに、『たったこれだけ!30代男性のモテる体づくりに必要な5つのトレーニング』など》

Webページのタイトルタグは、検索結果に表示される際に最も目立つ部分であり、ユーザーがクリックするかどうかを判断する材料となります。

タイトルタグに対策キーワードが含まれていない場合、検索エンジンがページの内容を正確に理解できず、関連性の高い検索クエリで上位表示される機会を逃してしまう可能性があります。

また、ユーザーも検索意図と一致する情報が含まれているか判断しづらくなるため、クリック率の低下にもつながります。

対策としては、各ページのタイトルタグに、そのページで最も重要となる対策キーワードを適切に含めましょう。競合サイトのタイトルを参考にしながら、自社コンテンツの独自性やメリットを盛り込む工夫も有効です。キーワードはタイトルの冒頭に近い位置に配置すると、検索エンジンからの評価やユーザーの視認性の向上につながると言われています。

ただし、キーワードを詰め込みすぎる行為(キーワードスタッフィング)は、スパムと判断される可能性があるため避けましょう。

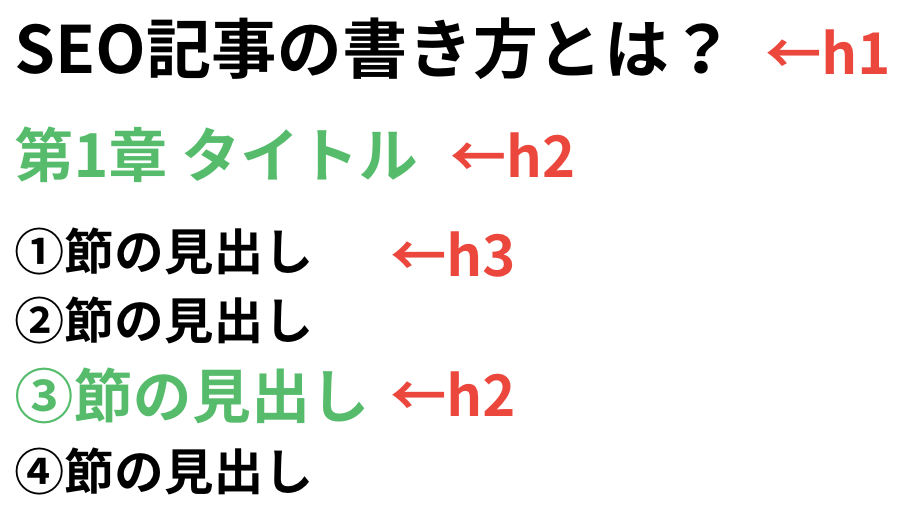

⑤見出しタグの不適切な使用

h1タグはページ全体のテーマ、h2タグはその下の主要なセクション、h3タグはさらに詳細な項目といったように、階層構造に沿って適切に使用することが求められます。

見出しタグが不適切に使用されている場合、たとえばh1タグが複数存在したり、見出しの階層が正しくなかったりすると、検索エンジンはコンテンツの構造を把握しにくくなり、結果としてページの評価が低下する可能性があるからです。また、ユーザーにとっても記事の構成が分かりづらくなるため、離脱率が高まる原因にもなりかねません。

対策としては、各ページでh1タグは一つだけを使用し、対策キーワードを含めるようにしましょう。

h2以下の見出しタグは、関連キーワードを自然な形で含めつつ、コンテンツの論理的な流れに沿って階層構造を意識して使用しましょう。

⑥関連ページと内部リンクの不足

Webサイト内の関連性の高いページ同士が適切に内部リンクでつながれていない場合、SEOの評価に悪影響を与える可能性があります。

関連ページへの内部リンクが不足していると、ユーザーは関連情報を見つけにくくなり、サイト内での回遊率や滞在時間が低下する可能性があるからです。検索エンジンのクローラーもサイト構造を把握しにくくなり、重要なページが発見されにくくなるため、インデックスや評価に影響が出る場合があります。

以下のような対策を講じましょう。

- コンテンツを作成する際に、関連する既存ページへの内部リンクを積極的に自然な形で設置する

- 関連性の高い記事同士をグループ化し、各記事から他の記事へリンクを設置するような内部リンク構造を設計する

- 検索エンジンにサイト構造を正確に伝えるために、サイトマップを作成してGoogle Search Consoleから送信する

関連性の高い豊富なコンテンツが存在し、それらが適切な内部リンクで結ばれているサイトは、検索エンジンから高く評価されやすくなります。

⑦重複またはコピーコンテンツの存在

Webサイト内に重複またはコピーコンテンツが存在すると、SEOに悪影響を与える可能性があります。

検索エンジンは、ユーザーに多様な情報を提供するため、同じようなコンテンツを複数表示することを避ける傾向があるからです。

なお、重複コンテンツとは、サイト内や他のサイトと内容が非常に似ているか同じコンテンツを指し、コピーコンテンツは他のサイトから無断で複製したものを指します。

ツールで定期的に重複コンテンツがないか確認し、必要に応じてコンテンツの統合や削除を検討しましょう。

⑧キーワードのカニバリゼーション発生

キーワードのカニバリゼーションとは、Webサイト内で複数のページが同じキーワードで検索順位を競合し合っている状態のことです。

カニバリゼーションとは「共食い」とも呼ばれ、この状態になると検索エンジンはどのページが最適か判断に迷い、結果としてどのページも上位表示されにくくなるリスクがあります。また、ユーザーも混乱し、クリック率が低下することも。

カニバリゼーションが発生している場合は、ページの統合やキーワードの明確な棲み分け、内部リンクの最適化といった対策を行いましょう。

外部施策における問題点

SEOの検索順位を上げるためには、Webサイトの内部対策だけでなく、外部からの評価も重要です。

外部施策における主な問題点は、以下のとおりです。

- 被リンク数の不足

- サイテーションの不足

- メディア露出・PRの不足

これらの外部的な要因にも適切に対処しおきましょう。

⑨被リンク数の不足

被リンクとは、他のWebサイトから自分のサイトへ向けられたリンクのことです。

権威性や信頼性の高いサイトからの被リンクが多いほど、検索エンジンからの評価も高まり、検索順位の上昇につながりやすくなります。というのも、検索エンジンは被リンクを他のサイトからの「推薦」や「評価」として捉える傾向があるためです。

特に、競合サイトと比較して被リンクが少ない場合は、サイトの信頼性や権威性が十分に伝わらず、検索順位が上がりにくい原因となってしまいます。

とはいえ、単に被リンクの数を増やせばいいというわけではありません。関連性の低いサイトや低品質なサイトからの不自然な被リンクは、かえって逆効果となるためご注意ください。

⑩サイテーションの不足

サイテーションとは、リンクを伴わない企業名やサービス名、住所などの言及のことです。

検索エンジンはオンライン上でブランドがどの程度言及されているかを、知名度や信頼性の指標として判断していると考えられています。特にローカルSEOでは、NAP情報(Name, Address, Phone)が統一された形で言及されることが、検索順位に好影響を与えるケースもあります。

しかし、競合他社と比べてサイテーションが少ない場合、検索エンジンに対して自社の認知度や信頼性を十分に伝えることができず、検索順位の上昇を妨げる一因となってしまいます。

さらに、情報の一貫性が欠けていたり、誤った企業名や連絡先が記載されていたりすると、Googleが情報の正確性を判断しづらくなり、むしろマイナス評価を受けるリスクもあるため注意が必要です。

Googleは、サイテーションが検索順位に直接関係するとは明言していませんが、公式ヘルプページでは「認知度が検索順位に影響する評価要素である」と記載されています。このことから、サイテーションの獲得が検索順位に間接的な影響を与えていると読み取ることができます。

出典:Google公式ヘルプ

⑪メディア露出・PRの不足

メディア露出やPRとは、自社のサービスや活動がWebメディアやニュースサイトで取り上げられることです。

これにより認知拡大だけでなく、検索エンジンにも「信頼性のある情報源から紹介されている」と評価されやすくなります。特に、露出が被リンクやサイテーション(言及)を伴う場合は、SEOへの好影響も期待できます。

また、メディア露出はSNSや他サイトでの拡散につながりやすく、サイテーションやブランド検索数の増加にも寄与します。反対に、露出が少ないと競合に比べて信頼性が劣ると判断され、検索順位に悪影響を及ぼす可能性があります。

Googleもサイテーションと同様メディア掲載が直接SEOに影響すると明言していませんが、「認知度」がローカル検索順位の評価要素として記載されていることから、間接的な効果は十分考えられます。

コンテンツの品質に関する問題点

SEOで検索順位を上げるためには、Webサイトに掲載されているコンテンツ自体の品質も非常に重要です。

コンテンツの品質に関する主な問題点は、以下のとおりです。

- ユーザーの検索意図との不一致

- 対策キーワードの競合性が高い

- コンテンツの独自性が低い

- サイトにおけるE-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)の不足

Googleはユーザーにとって有用で信頼性の高いコンテンツを高く評価するため、これらの問題に対処し、コンテンツの質を高めることが欠かせません。

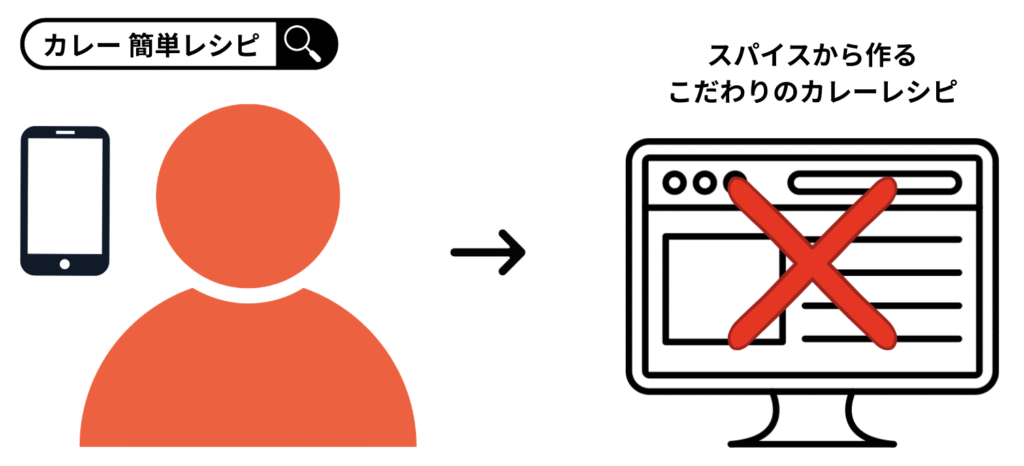

⑫ユーザーの検索意図との不一致

作成したコンテンツがユーザーの検索意図と一致していない場合も、Webサイトの検索順位が上がらない理由となります。

Googleは、ユーザーが検索キーワードを通じて何を求めているのかを理解し、最も適切で有用な情報を提供しようとするからです。

そのため、ユーザーが知りたい情報や解決したい疑問に対して、コンテンツが的確に答えていない場合、たとえ情報量が多くても検索エンジンからの評価は上がりにくくなります。

⑬対策キーワードの競合性が高い

対策キーワードの競合性が高い場合、検索結果で上位表示を獲得することは難しくなります。

これは、多くのWebサイトが同じキーワードで上位表示を目指しており、すでに権威性の高いサイトが上位を占めていることが多いためです。このようなキーワードで上位表示を目指すには、多くの時間とリソースが必要となりがちです。

以下のような対策を検討しましょう。

- 狙っているキーワードの競合性をツールで調査し、難易度を把握する

- 競合性が高い場合は、ロングテールキーワードなど、より具体的なニーズに応えるニッチなキーワードを狙う

- 競合性の低いキーワードで着実に上位表示を獲得し、サイト全体の評価を高めていく

キーワード選定は、SEO対策の初期段階で非常に重要なプロセスなのです。

⑭コンテンツの独自性が低い

検索エンジンは、ユーザーにとって価値のある独自性の高いコンテンツを高く評価します。

そのため、他のWebサイトから情報をコピーしたり、既存の情報を寄せ集めただけのような独自性の低いコンテンツでは、検索順位が上がりません。

ユーザーもどこにでもあるような情報ばかりでは、そのサイトを信頼し、再度訪問したいとは思わないでしょう。

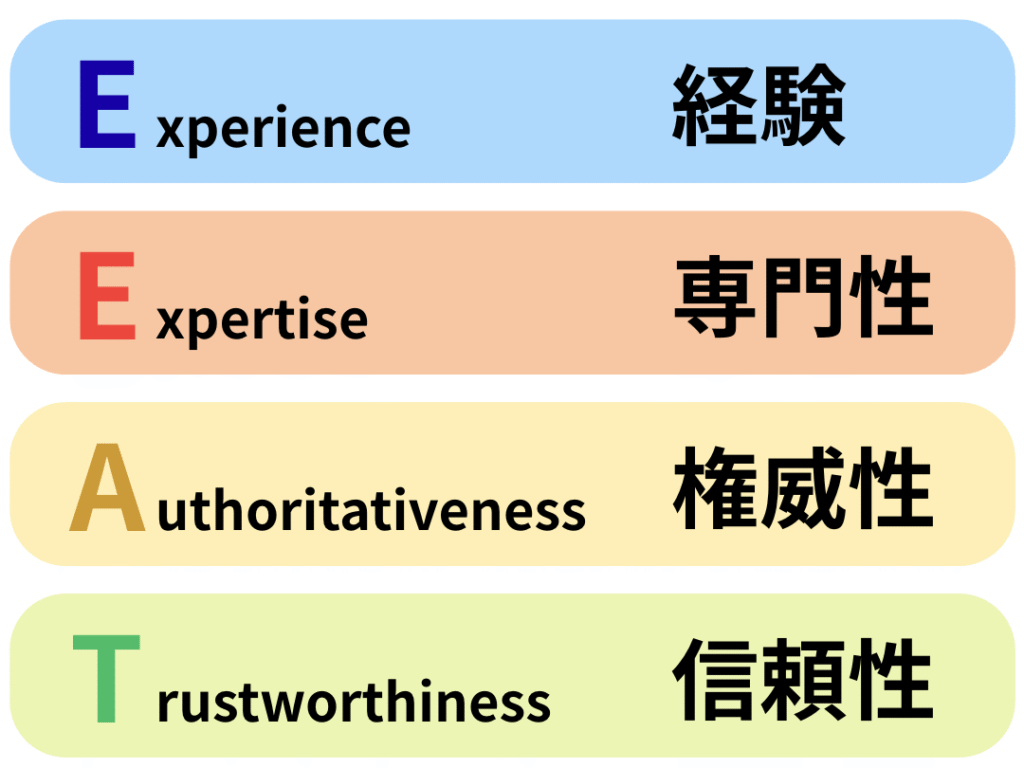

⑮サイトにおけるE-E-A-Tの不足

E-E-A-Tは、GoogleがコンテンツやWebサイトの品質を評価する基準であり、検索順位に大きく影響します。

以下の4つの要素から成り立っており、特にYMYL分野では重要です。

- Experience(経験)

- Expertise(専門性)

- Authoritativeness(権威性)

- Trustworthiness(信頼性)

これらの要素が不足していると、サイトの信頼性が低いとみなされ、検索順位が上がりにくくなります。

対策としては、コンテンツ作成者の経験や専門性を明確にし、サイト全体の権威性を高め、正確で信頼できる情報を提供することが欠かせません。

ページエクスペリエンスに関する問題点

SEOの検索順位には、Webサイトのコンテンツや外部からの評価だけでなく、ユーザーがサイトを利用する際の快適さを示す「ページエクスペリエンス」も影響します。

特にページの表示速度の遅さや、モバイルデバイスへの非対応は、ユーザー体験を著しく損ない、結果として検索順位が上がらない原因となる可能性があります。

Googleはユーザー体験を重視しているため、これらのページエクスペリエンスに関する問題を改善することが、SEO対策において重要視されています。

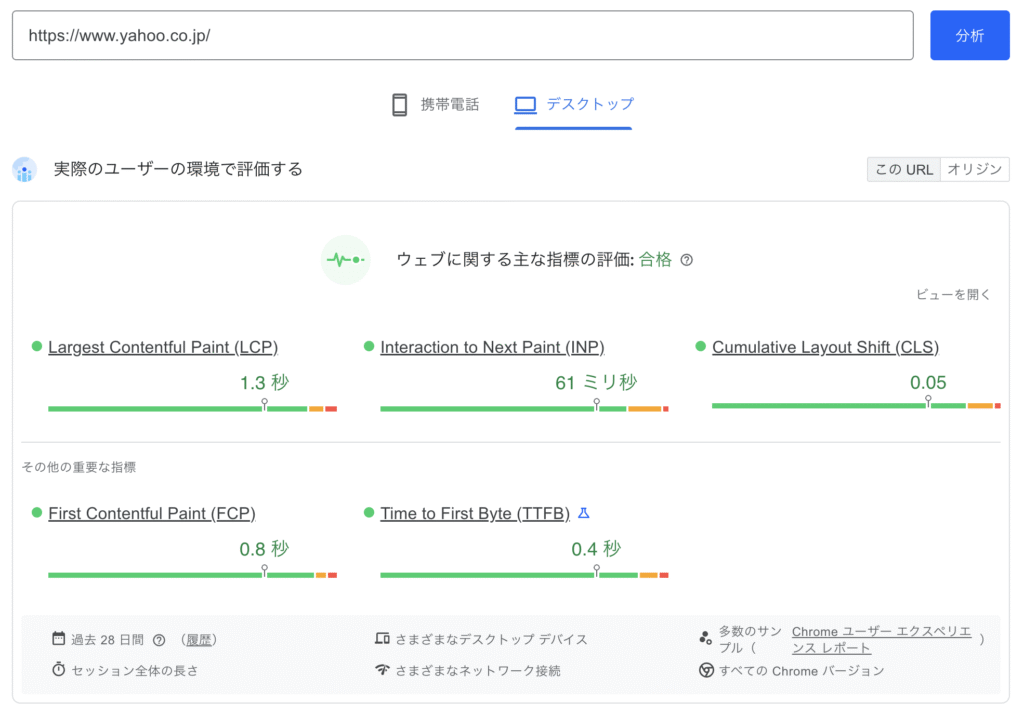

⑯ページの表示速度が遅い

Webページの表示速度が遅いと、ユーザーの離脱率が高まり、検索順位に悪影響を与える可能性があります。

Googleはページの表示速度をランキング要因の一つとしており、特にモバイルユーザーにとっては重要視されています。

ユーザー体験の低下を招き、SEO評価の低下にもつながりかねませんので、ページの表示速度は気にかけておきましょう。

⑰モバイルデバイスへの非対応

近年、スマートフォンからのインターネット利用が主流となり、Googleはモバイル版のサイトを評価基準とするモバイルファーストインデックスを導入しています。

これにより、モバイルデバイスに最適化されていないサイトは、ユーザーが快適に閲覧できないだけでなく、検索エンジンからの評価が低下し、検索順位が上がらない、あるいは下がる可能性があります。

たとえば、文字が小さくて読みにくかったり、ボタンが押しにくかったりすると、ユーザーの離脱率が高まります。

対策としては、レスポンシブデザインの導入が最も一般的です。これにより、様々な画面サイズのデバイスでサイトが適切に表示されるようになります。

モバイルフレンドリーなデザインと構造にすることが、現在のSEOにおいて必須の対策と言えます。

SEOの検索順位を上げるためにできること

SEOの検索順位が上がらない原因を特定した後は、具体的な改善策を実践していきましょう。

ここでは、SEOの検索順位を上げるために具体的な施策やポイントについて解説します。

これらの施策を適切に組み合わせることで、検索順位の向上を目指すことができます。

現状分析ツールの活用(Google Search Consoleなど)

Webサイトの現状を正確に把握するためには、Googleが提供する無料分析ツールの活用が不可欠です。

特にGoogle Search Consoleは、サイトがGoogleにどのように認識されているかを確認できる重要なツールです。

次のような要素を把握し、SEO上の課題を具体的に特定していきましょう。

- インデックス状況

- 検索パフォーマンス

- サイトエラー など

これにより、データに基づいた改善策を立てやすくなり、効率的なSEO施策へとつなげられます。

検索順位が上がらない理由の特定

SEOでWebサイトの順位が上がらない原因を特定するには、以下の3つの基本観点から分析することで、自社サイトの状況を明確に把握でき、具体的な課題が見えてきます。

《以下の3点をイメージで表示する》

- コンテンツ評価

- 被リンク評価

- 内部施策

たとえば、コンテンツ評価では、対象ページがユーザーの検索意図やニーズを満たしているか、サイト全体として関連性の高いコンテンツが充実しているかを確認します。

被リンク評価では、信頼性の高い外部サイトからのリンクを十分に獲得できているかが影響します。

内部施策としては、以下のようなGoogleガイドラインに沿ったサイト全体の構造や技術的な対策が欠かせません。

- Googleアルゴリズム対策

- モバイル対応

- スパム対策

- 効果的なキーワード対策

- 適切な内部リンク対策

- クローラビリティの確保

これらの要素を総合的に分析し、原因を特定できたら、その課題に対して集中的に改善施策を実行することで、Webサイトの評価を高め、検索順位の上昇につなげることができます。

ユーザーの検索意図の把握

Googleの検索アルゴリズムは、ユーザーの検索意図を深く理解し、最も適切で質の高い情報を提供することを目指しています。

したがって、SEO対策を成功させるためには、対象キーワードで検索するユーザーが真に何を求めているのかを正確に把握することが不可欠です。

ユーザーの検索ニーズを明確にする方法として、まず対象キーワードで実際に検索し、上位表示されているページを分析します。上位ページの共通する見出しやコンテンツ内容から、ユーザーが求める情報や疑問を把握しましょう。

この分析結果に基づいて、自社で作成するコンテンツの構成や含めるべき情報を最適化し、ユーザーの意図を網羅した質の高いコンテンツを作成することが、上位表示のための重要な鍵となります。

効果的なキーワードの選定

SEOにおいて、どのようなキーワードで上位表示を目指すかは非常に重要です。

適切なキーワードを選定することで、ターゲットとするユーザーに効果的にリーチできます。

キーワード選定にあたっては、まず自社サイトやビジネスに関連性の高いキーワードを洗い出し、それぞれの検索ボリュームと競合性を調査しましょう。特に新規サイトの場合は、競合性の低いロングテールキーワードから対策を始めるのが効果的です。

キーワード選定ツールを活用することで、効率的にこれらの調査を行うことができます。ユーザーの検索意図を深く理解し、それに合致するキーワードを選びを心がけましょう。

検索順位の高いキーワードをリライト

SEO対策は成果が出るまでに時間がかかる施策ですが、既存のコンテンツをリライトすることで効率的に検索順位の向上を目指せます。

特に、Google Search Consoleなどのツールで検索順位が2位から20位程度のキーワードに関連するページをリストアップし、優先的にリライトすることが効果的です。

なぜなら、この範囲のキーワードは、既にGoogleからある程度の評価を得ており、コンテンツの質を高めることで上位表示される可能性が高いからです。

具体的には、対象キーワードの検索ボリュームや競合度を確認し、ビジネスへの貢献度が高いキーワードを選定します。選定したページでは、最新の情報や関連コンテンツを追加し、ユーザーにとってさらに価値のある情報を提供できるように改善します。

単にキーワードを詰め込むのではなく、ユーザーの検索意図を満たすように工夫することで、検索順位だけでなくコンバージョン率も高められます。

適切な競合サイトの設定

SEO対策でサイトの検索順位アップを目指すには、適切な競合サイトを設定しましょう。

ビジネス上の競合と検索結果で上位表示される競合サイトは必ずしも一致しません。ターゲットキーワードで検索し、上位表示されるサイトの中から自社サイトの被リンク評価やコンテンツの方向性が近いサイトをリストアップして分析しましょう。

これらの競合サイトがどのようなキーワードで評価を得ているか分析し、自社に不足している情報を把握することが、効果的なSEO対策につながります。

検索エンジン以外の流入を強化

SEO対策は検索エンジンからの流入を増やすための重要な施策ですが、それだけに依存することにはリスクも伴います。

理由としては、検索エンジンのアルゴリズム変更や競合状況の変化によって、検索順位や流入数が大きく変動する可能性があるためです。

そのため、次のような検索エンジン以外の様々な流入経路を強化することが有効です。

- SNS

- メールマガジン

- オンライン広告

- インフルエンサーマーケティング

- 他のWebサイトへの寄稿

- オンラインコミュニティ など

複数のチャネルからアクセスを増やすことで、サイト全体の認知度向上やトラフィック増加につながり、結果的にSEOにも良い影響を与えることが期待できるからです。

各チャネルの特性を理解し、ターゲットユーザーに合わせたアプローチを組み合わせることで、より安定したWebサイト運営を目指すことができます。

ページの表示速度を改善

Webページの表示速度が遅いとユーザーの離脱率が高まります。また、Googleもページの表示速度をランキング要因の一つとしているため、検索順位に悪影響を与える可能性があります。

具体的には、PageSpeed Insightsなどのツールで表示速度を計測しましょう。

リンク先:PageSpeed Insights

そのうえで、以下のような対策が効果的です。

- 画像ファイルの最適化

- CSSやJavaScriptファイルの圧縮

- ブラウザキャッシュやCDNの活用

- サーバー応答時間の短縮

特にモバイルデバイスでの表示速度は重要視されているため、表示速度はチェックしておきましょう。

被リンク獲得に向けた営業

被リンクはSEOにおけるGoogleからの評価において重要視されており、特に権威性の高いサイトからの被リンクは検索順位の上昇に大きく影響します。

検索エンジンは、他のページからのリンクを情報源への投票と解釈し、質の高いコンテンツを相対的に評価する考え方を持っているからです。

良質なコンテンツの制作は基本姿勢として必要ですが、それだけで被リンクを効率的に獲得するのは難しい場合があります。そのため、関連性の高いWebサイト運営者などに直接コンタクトを取り、被リンクの設置を提案する営業手法があります。

これにより、自然発生的なリンク増加を待つことなく、効果的に被リンクを増やしサイトの権威性を高められます。

被リンク営業を行う際は、相手サイトにもメリットがあるwin-winの関係性を意識した提案を心がけましょう。

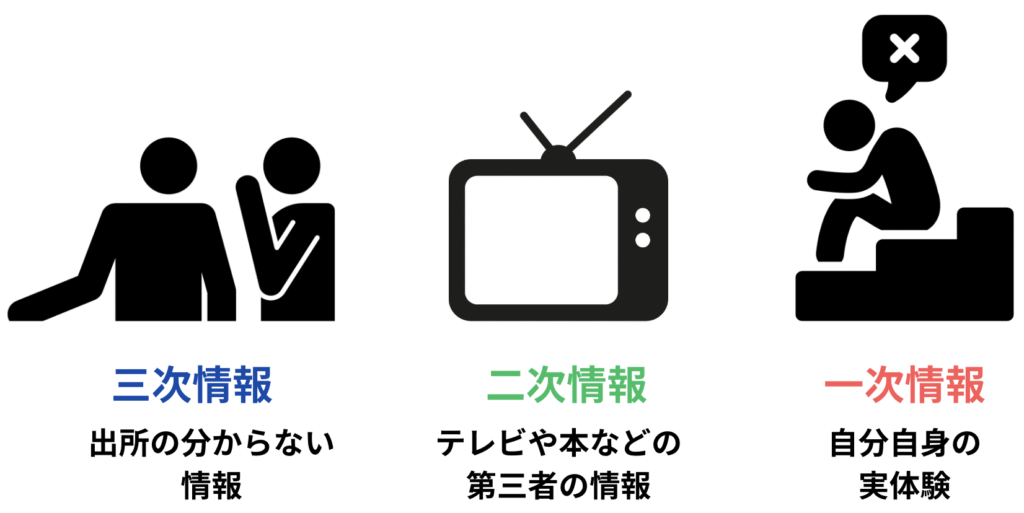

一次情報や独自性の追加

作成するコンテンツには、一次情報や独自性ある情報を追加しましょう。

他のWebサイトにはないオリジナルの情報や独自の視点を盛り込むことで、検索エンジンからの評価を高めることができるからです。

たとえば、自社で実施したアンケート結果や専門家へのインタビュー内容は、一次情報としてコンテンツに高い価値を与えます。

このような独自性の高いコンテンツは、ユーザーにとっても魅力的であり、サイトの信頼性向上にもつながります。

検索順位が上がるまでにかかる時間とは?

WebサイトがSEOで検索順位が上がるまでの期間は、多くの要因が影響するため一概には言えません。

新規に公開されたWebサイトの場合、検索エンジンにインデックスされ、正しく評価されるまでに時間がかかるため、半年以上かかることも珍しくありません。インデックス登録だけでも1ヶ月以上要するケースも。

サイトの評価が確立されるまでには、以下のように複数の要因が影響します。

- ドメインの強さ

- キーワードの競合性

- 質の高いコンテンツの有無

- 被リンクの状況

そのため、特に新規サイトの場合は、競合が少なく検索ボリュームが比較的小さいロングテールキーワードなど、ニーズが明確なキーワードから狙っていく戦略が効果的です。検索順位を上げるためには、長期的な視点を持って取り組みましょう。

【逆効果】検索順位が上がらないときに避けるべきこと

SEO対策を進める中で、検索順位がなかなか上がらないと焦りや不安を感じますよね。

しかし、このような状況で誤った対策を行ってしまうと、かえって検索順位を下げる原因となったり、Googleからのペナルティを受けたりするリスクがあるんです。

ここでは、検索順位が上がらないときに、絶対に避けるべき5つの行為についてご紹介します。

コピーコンテンツを作る

Webサイトのページ数を増やしたい、Googleからの評価を早く得たいという理由で、他のサイトのコンテンツをそのままコピーすることは避けましょう。

このようなコピーコンテンツはGoogleから低品質なコンテンツと判断され、検索順位が上がらないだけでなく、ペナルティを受ける可能性が十分にあります。 Googleはオリジナルの有用なコンテンツを高く評価するからです。

もし、これから制作するコンテンツと似た情報が既存のサイトにある場合は、単に情報をまとめるのではなく、次のようにオリジナル性の高いコンテンツを制作しましょう。

- 独自の視点や一次情報を盛り込む

- 競合サイトよりもさらに深掘りした内容にする

- ユーザーの疑問を完全に解消できるような網羅性を高める

コピーコンテンツの制作は、短期的な視点では手軽に思えるかもしれませんが、長期的に見るとサイトの評価を著しく低下させる可能性があるため、十分な注意が必要です。

低品質のコンテンツを量産する

SEO対策では、サイトのページ数を単純に増やすことだけを目的としたような、低品質なコンテンツの量産は避けましょう。

検索順位を上げるには、1ページごとのコンテンツの品質が重要であり、ユーザーにとって価値のある情報を提供できなければ、検索エンジンからの評価においてマイナスとなる可能性があります。

内容の薄い情報やユーザーニーズを満たせないコンテンツは、サイト全体の評価を下げることにつながります。

そのため、闇雲にコンテンツの量産をするのではなく、一つ一つのコンテンツの品質を高めることに注力することが、効果的なSEO対策となります。

被リンクを購入する

検索順位を迅速に向上させたいという考えから、業者から被リンクを購入する施策は、Googleのウェブマスター向けガイドラインに違反する行為です。

「不自然なリンク」と見なされ、Googleから手動またはアルゴリズムによるペナルティを受けるリスクが非常に高く、サイト全体の検索順位が大きく下落したり、最悪の場合はGoogleのインデックスから完全に削除されたりする可能性があります。

大切なのは、ユーザーにとって価値のある独自性の高いコンテンツを作成し、自然な形で被リンクを獲得すること。

調査データの公開や業界専門家との連携、プレスリリースによる情報発信、SNSでのコンテンツ拡散などを通じて、自然な形でリンクを増やす施策は、長期的なSEO効果をもたらし、サイトの安定した運用につながります。

ガイドラインに違反するリスクを避けるためにも、被リンクの購入は絶対に避け、正当な方法で質の高いリンク獲得を目指しましょう。

自作自演で被リンクを獲得する

自分で複数のサイトを作りリンクを貼る、「自作自演」で被リンクを獲得しようとするケースも避けましょう。

なぜなら、現在のGoogleはリンクの質を重視しており、急ごしらえのサイトからのリンクはSEO効果が期待できない可能性が高いからです。

むしろ、Googleから不自然なリンクと判断され、サイトの評価がマイナスになるでしょう。情報が充実し、適切に運用されているサイトであれば問題ありませんが、安易な自作自演は避けるべきです。

SEO対策の運用をやめる

検索順位が上がらない状況に直面すると、SEO対策の運用をやめてしまうケースが見受けられますが、これは非常にもったいない判断と言えます。

SEOは長期的、継続的な取り組みであり、一時的な順位の停滞や下落は珍しくありません。

運用をやめてしまうと、競合に順位を奪われ、流入やコンバージョンの獲得機会を逃す可能性が高まります。また、これまでかけた費用が無駄になるだけでなく、企業やサイトの信頼性にも影響を与えかねません。

知見やリソース不足の場合は、プロのSEO会社へのコンサルや代行を検討し、社内の運用体制を見直すことも視野に入れてみましょう。データに基づいた状況判断と改善、そして粘り強い継続こそが、SEO成功の基本であり、長期的な視点での取り組みが不可欠です。

まとめ

今回は、SEOで検索順位が上がらない17の理由と、それぞれの具体的な対策についてくわしく解説しました。

おさらいにはなりますが、SEOで検索順位が上がらない17の理由は、以下のとおりです。

- サイトの公開からの経過期間が少ない

- ページがインデックスに未登録

- 検索エンジンからのペナルティ

- タイトルタグに対策キーワードがない

- 見出しタグの不適切な使用

- 関連ページと内部リンクの不足

- 重複またはコピーコンテンツの存在

- キーワードのカニバリゼーション発生

- 被リンク数の不足

- サイテーションの不足

- メディア露出・PRの不足

- ユーザーの検索意図との不一致

- 対策キーワードの競合性が高い

- コンテンツの独自性が低い

- サイトにおけるE-E-A-Tの不足

- ページの表示速度が遅い

- モバイルデバイスへの非対応

検索順位が上がらない状況を改善するためには、Google Search Consoleなどの分析ツールを活用して現状を正確に把握し、自社サイトの課題を特定することが最初のステップです。次に、ユーザーの検索意図を深く理解し、それに合致する質の高いオリジナルコンテンツを作成することが重要です。

また、適切なキーワード選定や、既存コンテンツの効果的なリライト、関連性の高いサイトからの被リンク獲得に向けた活動も、順位向上に繋がる具体的な打ち手となります。ページの表示速度改善やモバイル対応といったページエクスペリエンスの向上も忘れてはなりません。

一方で、コピーコンテンツの作成、低品質コンテンツの量産、被リンクの購入といった不正な手法は、かえって逆効果となり、ペナルティを受けるリスクがあるため絶対に避けましょう。

SEOは成果が出るまでに時間がかかる継続的な取り組みです。

一時的に順位が伸び悩んだとしても諦めず、データに基づいた分析と改善を粘り強く続けることが成功の鍵を握ります。

この記事で解説した内容を参考に、自社サイトのSEO課題解決に向けた具体的な対策を今日から始めてみましょう。そして、継続的な改善を通じて、検索順位の向上とWebサイトの成長を目指してくださいね。