- そもそもキーワード出現率ってなに?

- キーワード出現率がSEOにどう影響するのか知りたい

- 記事を書いても、なかなか検索で上位表示されない…

こんな悩みにお答えします。

自社コンテンツのSEO対策を任されている担当者様にとって、常に最新のSEO情報をキャッチアップし、効果的な施策を実行していくことは非常に重要です。

特に、キーワード出現率が現在のSEOにおいて、どの程度重要なのか、どのように捉えれば良いのか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。もちろん、「キーワード出現率すらわからない!」という方もいるでしょう。

この記事では、以下の内容をお伝えします。

- そもそもキーワード出現率とは?

- 現在のSEOでキーワード出現率は気にしなくていい理由

- キーワード出現率の測定方法

- キーワード出現率を確認するべき場面

- キーワード出現率よりもSEOに重要な3要素

この記事を読むことで、キーワード出現率に関する疑問が解消され、より効果的なコンテンツ作成につながるヒントを得られるでしょう。

ぜひ最後まで読んで、今後のコンテンツSEOにお役立てください。

そもそもキーワード出現率とは?

キーワード出現率とは、ウェブページの本文全体に対して、特定のキーワードや単語がどれくらいの頻度や割合で含まれているかを示す数値です。

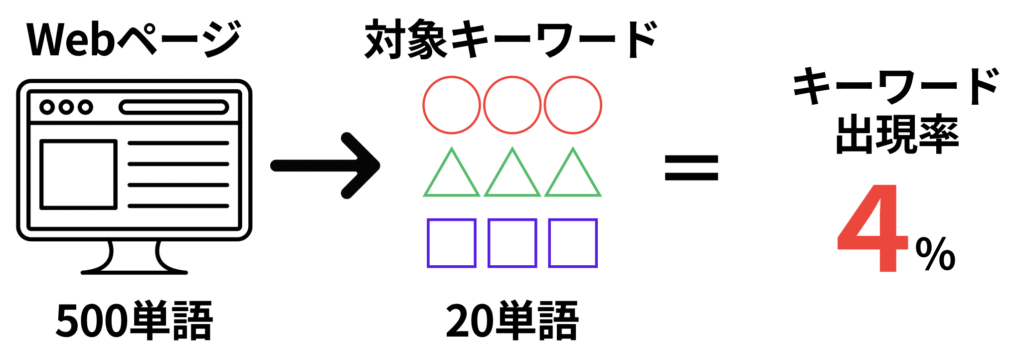

キーワード出現率は以下の公式によって計算できます。

(特定のキーワードの出現回数 ÷全文の単語数) ×100

たとえば、Webページ内に500の単語が含まれている場合、そのうち対象のキーワードが20単語あるなら、キーワード出現率は4%になります。

このようなキーワード出現率は、かつてはSEOにおいて重要視されていた指標の一つでした。

しかし、現在の検索エンジンの進化により、その重要性は変化しています。

現在のSEOでキーワード出現率は気にしなくていい

結論から言うと、現在のSEOにおいてキーワード出現率の重要性は低いと言えます。

なぜなら、Googleのクローラーはコンテンツの内容や文脈を理解する能力が向上しており、単にキーワードがどれだけ含まれているかだけでなく、コンテンツ全体の品質やユーザーにとって有益かどうかをより重視して評価しているからです。

もう少しSEOにおけるキーワード出現率の取り扱いについて、くわしく見ていきましょう。

キーワード出現率の過去の扱い

かつての検索エンジンは、ウェブページの内容を理解するために、キーワードがどれだけ出現するかを重要な指標の一つとしていました。

特定のキーワードの出現率が高いほど、そのページはそのキーワードに関連する情報が多いと判断し、検索結果のランキングや順位を決定するうえで考慮していたのです。

そのため、かつてはキーワード出現率を高く保つことがSEOにおいて効果的な対策の一つと考えられていました。

適切なキーワード出現率の目安は5%前後

かつて適切なキーワード出現率の目安とされていた数値は、一般的に5%前後と言われていました。

しかし、これはあくまで過去の目安であり、現在のSEOにおいては特定の数値を厳守する必要はありません。

重要なのは、キーワードを不自然にならないように含め、コンテンツの内容を充実させることです。

過剰なキーワード使用はSEOでリスク大

現在のSEOにおいて、キーワードを過剰に使用することはむしろ逆効果となり、リスクが大きいことを覚えておきましょう。

これは「キーワードスタッフィング」と呼ばれる手法であり、検索エンジンから不正行為と認識される可能性があるからです。

過剰なキーワードの使用は、コンテンツの内容が不自然になり、読みにくさにつながるため、ユーザーエクスペリエンスを損ないます。

結果として、Googleからのペナルティを受けたり、検索順位が大幅に下落したりするなど、SEOに悪影響を及ぼす可能性が高くなります。つまり、コンテンツの品質を損ねてまでキーワードを詰め込む必要はありません。

キーワード出現率の計測方法

キーワード出現率を計測するには、上述したように特定のキーワードがウェブページの本文全体に占める比率を計算します。

そこで、より手軽に正確な数値を把握するためにはツールを活用しましょう。

主なチェックツールとは?

キーワード出現率をチェックするためのツールはいくつか存在します。

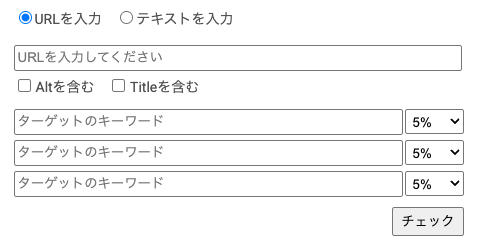

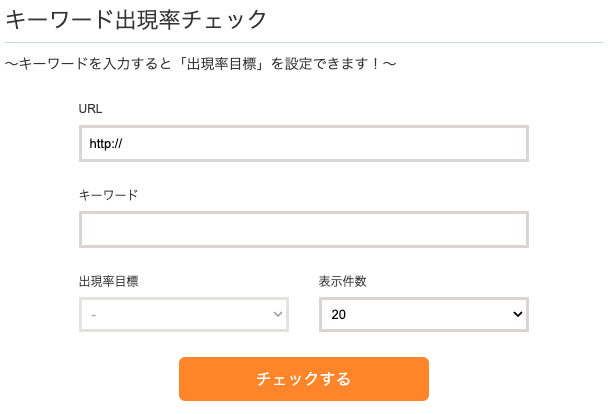

ツールには無料で使えるものもあり、たとえば以下のようなツールがあります。

- ファンキーレイティング [FunkeyRating]

- ohotuku.jp「キーワード出現率チェック」

リンク先:ohotuku.jp

これらのチェックツールを活用することで、記事全体のキーワード出現率を手軽に確認できます。これらのように無料で使用できるサービスも多く、URLを入力するだけで対象ページのキーワード出現率や関連キーワードの出現率を一覧で表示する機能などがあります。

このようなチェックツールは、自社コンテンツだけでなく、競合サイトのキーワード出現率を分析する際にも役立ちます。ツールによって機能や得意分野が異なるため、いくつか試してみて自社に合ったものを見つけましょう。

また、多くの会社が提供しているSEO支援ツールの一部に、キーワード出現率チェック機能が含まれていることもあります。

キーワード出現率を最適化するには?

キーワード出現率を「最適化」するというよりは、コンテンツの文脈に沿って自然な形でキーワードを追加することを意識しましょう。

ツールでキーワード出現率を確認し、不自然に多すぎる場合は削除したり言い換えたりすることが必要です。

無料のチェックツールを活用して現在の状態を把握し、必要に応じて修正を行うのが良い方法です。特定の数値にこだわるのではなく、あくまでコンテンツの質を高めるために利用するという視点が重要です。

キーワード出現率を確認するべき場面

キーワード出現率を積極的に気にする必要はありませんが、いくつかの場面で確認することが役立ちます。

特に以下のようなシーンでチェックしてみてください。

- コンテンツの新規作成時

- コンテンツのリライト時

- 競合サイトの分析時

それぞれ深掘りして解説します。

コンテンツの新規作成時

コンテンツを新しく作成する際、キーワード出現率を一度確認してみることは、適切なキーワードが盛り込まれているかを確認するのに役立ちます。

意識的にキーワードを盛り込もうとしなくても、伝えたい内容をしっかりと記述していれば、自然と関連キーワードも含まれるはずです。

もし、狙っているキーワードの出現率が極端に低い場合は、コンテンツの内容がキーワードとずれている可能性も考えられます。リライトの必要性が出てくる前に、最初の段階でキーワードの含まれ具合を確認しておくことは無駄ではないでしょう。

ただし、ここでも特定の数値にこだわるのではなく、あくまで適切にキーワードが含まれているかどうかの目安として捉えることが重要です。

コンテンツのリライト時

既に公開しているコンテンツの効果が思わしくない場合、リライトを検討することがあるでしょう。この際、キーワード出現率を確認することも一つの方法です。

もし、狙っているキーワードの出現率が極端に低い場合、コンテンツ内でそのキーワードに関する情報が不足している可能性が考えられます。また、逆にキーワード出現率が高すぎる場合は、不自然なほどキーワードが詰め込まれている『キーワードスタッフィング』の状態になっているかもしれません。

リライトを通じてコンテンツの内容を改善する際に、キーワードの含まれ具合もチェックし、より自然でユーザーにとって読みやすい文章になるように調整することが求められます。

ただし、あくまでコンテンツの質を高めることが最優先であり、キーワード出現率の数値だけにとらわれすぎないように注意が必要です。

競合サイトの分析時

競合サイトが上位表示されている理由を探るために、競合サイトの分析を行うことは非常に有効です。この分析の一環として、競合サイトのキーワード出現率も確認してみましょう。

ただし、競合サイトのキーワード出現率が高いからといって、単にその数値を真似るだけでは効果はありません。

競合サイトが上位表示されているのはキーワード出現率だけでなく、以下のようにさまざまな要素が複合的に影響しているためです。

- コンテンツの質

- サイト全体の構成

- 被リンク など

競合サイトのキーワード出現率を確認する際は、どのような文脈でキーワードを使用しているのか、コンテンツの内容はどうかなど、より深く分析することが重要です。単なる数値の確認だけでなく、コンテンツ全体の構成や情報の網羅性なども含めて分析することで、自社コンテンツ改善のヒントを得られるでしょう。

キーワード出現率よりもSEOに重要な3要素

現在のSEOでは、キーワード出現率よりも重要視される要素があります。

ここでは、特に重要な3つの要素について解説します。

- タグの適切な利用

- ユーザーにとって有益なコンテンツの作成

- キーワードの自然な配置とバランス

これらの要素に注力することが、結果的にSEOの効果を高めることにつながります。

それぞれチェックしておきましょう。

①タグの適切な利用

検索エンジンにコンテンツの内容を正確に理解させるために、タグを適切に利用しましょう。

適切に設定されたタグは、検索エンジンがページを評価するときの重要な情報源となり、結果として検索順位の向上につながる可能性があるからです。

特に以下のタグは、コンテンツの内容を検索エンジンに伝え、ユーザーが検索結果を見たときにクリックしたくなるような魅力的な表示を作るうえで欠かせません。

- title(タイトル)タグ

- メタディスクリプションタグ

- 見出しタグ(h1〜h6)

これらのタグを意識して設定することが、SEOの効果を高める第一歩。それぞれ深掘りして解説します。

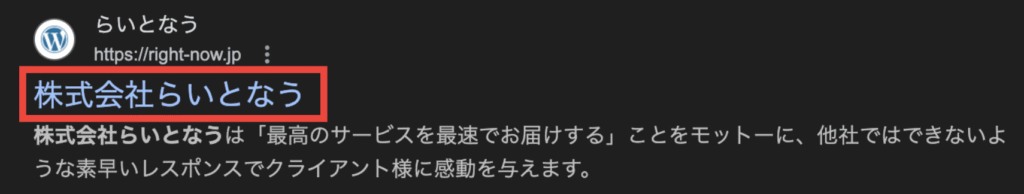

title(タイトル)タグ

titleタグは、ウェブページのタイトルを示すもので、検索結果に表示される最も重要な要素の一つです。

ユーザーはtitleタグを見て、そのページに知りたい情報があるかどうかを判断します。検索キーワードを含めつつ、内容を的確に表す魅力的なタイトルにすることが重要です。

長すぎると途中で切れてしまうため、適切な文字数に収めることも意識しましょう。画面表示される文字の長さはパソコンやスマホによって異なりますが、目安としては30字〜35字以内がおすすめです。

メタディスクリプションタグ

メタディスクリプションタグは、ページの簡単な説明文です。SEOへの直接的な効果はありません。

しかし、検索結果でtitleタグの下に表示されることが多いため、ユーザーがクリックするかどうかを判断する際の参考になります。

メタディスクリプションタグを作成するときは、ページの内容をわかりやすくまとめ、ユーザーの興味を引くような魅力的な文章にすることが大切です。

ここでも関連キーワードを自然に含めることが推奨されますが、キーワードの羅列にならないように注意してくださいね。

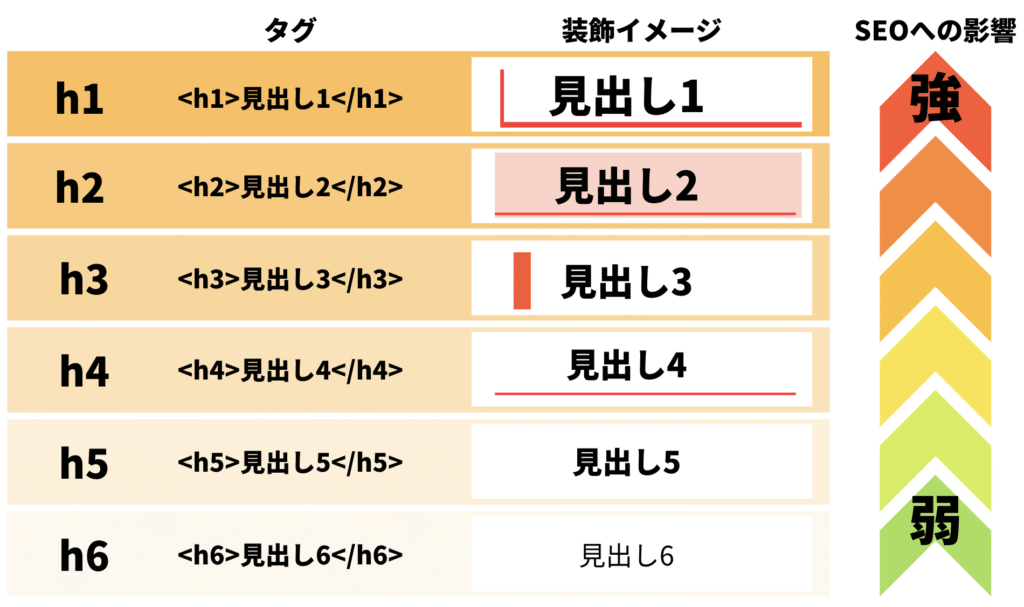

見出しタグ(h1〜h6)

見出しタグ(h1〜h6)は、コンテンツの構造を示すために使用されます。

具体的には、h1タグはページの主題(テーマ)、h2タグはその下の大きな区切り、h3タグはさらに下の小さな区切りといったように、階層構造を作ります。なお、注意点としてはh2の次にh4になったり、h3の次にh2となったりしないように、使用するときの順番には気をつけましょう。

適切に見出しタグを使うことで、検索エンジンはコンテンツの構造や重要なトピックを理解しやすくなります。また、ユーザーにとってもコンテンツの内容を把握しやすくなり、読みやすさが向上します。

各見出しにキーワードや関連語を含めることも効果的ですが、文章の流れを妨げないように自然に配置することを心がけましょう。

②ユーザーにとって有益なコンテンツの作成

ユーザーにとって有益なコンテンツを作成することは、現在のSEOにおいて最も重要な要素と言っても過言ではありません。

検索エンジンは、ユーザーが検索したキーワードに対して、最も関連性が高く、質の高い情報を提供しているページを高く評価するからです。

したがって、小手先のテクニックに頼るのではなく、ユーザーの疑問や悩みを解決できるような、網羅的で信頼性の高い情報を提供することに注力しましょう。

具体的には、わかりやすい文章や正確な情報、そしてユーザーが求めているであろう関連情報まで含めることが求められます。ユーザーが満足するコンテンツは、滞在時間の増加や再訪問につながり、結果として検索エンジンからの評価も向上します。

キーワードを意識しつつも、あくまでユーザーファーストでコンテンツを作成することが成功の鍵となります。

③キーワードの自然な配置とバランス

キーワード出現率の数値にこだわるのではなく、テキストの流れに沿って不自然なくキーワードを盛り込むことを意識しましょう。

読んでいる人が違和感を感じるような、無理やりキーワードを詰め込んだテキストでは、コンテンツの質が低いと判断されてしまいます。

重要なのは、キーワードを使いつつも、テキスト全体の読みやすさを損なわないこと。類義語や関連語も活用しながら、さまざまな表現でキーワードに関連する内容を記述することで、検索エンジンはコンテンツの内容をより深く理解できるようになります。

キーワードはコンテンツの内容を伝えるためのツールとして捉え、テキスト全体の品質を高めることを優先しましょう。

まとめ

今回は、SEOにおけるキーワード出現率の重要性や対策について解説しました。

かつてはSEOで重視されていたキーワード出現率ですが、現在のGoogleではその重要性は低くなっています。

むしろ単にキーワード出現率を上げるだけでなく、コンテンツの品質やユーザーにとって有益な情報を提供することがより重要視されています。

過剰なキーワード使用はペナルティのリスクを高めるため、自然な形でキーワードを含めることが大切です。

SEOで本当に注力すべきは、以下の3つの要素です。

- タグの適切な利用

- ユーザーにとって有益なコンテンツの作成

- キーワードの自然な配置とバランス

これらの要素を意識することで、検索エンジンはコンテンツの内容をより深く理解し、評価を向上させることができます。結果として、検索順位の向上やウェブサイトへのアクセス増加が期待できるのです。

キーワード出現率はあくまで参考程度に留め、ユーザーにとって価値のある高品質なコンテンツを作成することに力を入れましょう。

この記事で得た知識を活かして、ぜひあなたのコンテンツSEOをさらに一歩進めてみてください。