- Webサイトへのアクセスを増やしたいけど、何から手をつければ良いかわからない

- SEOでは内部対策が重要だと聞くけれど、具体的に何をすればいいかわからない

- 時間や労力をかけても、なかなか検索順位が上がらない

こんな悩みにお答えします。

SEOとは、『Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)』の略であり、Webサイトを検索エンジンの検索結果で上位に表示させるための施策を指します。

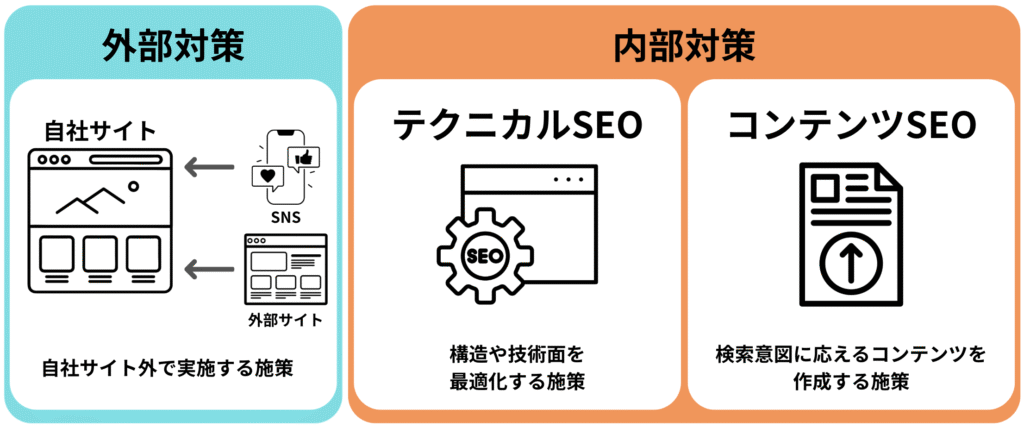

そしてSEO対策は大きく分けて、他のWebサイトからリンクを獲得してサイトの信頼性を高める『SEO外部対策』と、Webサイトの構造やコンテンツを最適化して検索エンジンにサイトを認識してもらいやすくする『SEO内部対策』の2つがあります。

SEO外部対策は自分たちで対策しきれない要素がある一方で、SEO内部対策はすることさえわかれば自分たちでしっかり対策できます。せっかく作ったコンテンツをユーザーの目に触れさせるには、適切なSEO内部対策は欠かせません。

そこで、この記事では以下の内容をお伝えします。

- SEO内部対策とは?

- クロールを最適化する9つの内部対策

- インデックスを最適化する6つの内部対策

- ページエクスペリエンスを改善する3つの内部対策

- SEO対策でやってはいけない内部対策6選

- コンテンツSEOで肝心なのは品質向上

- SEO内部対策に必要な18項目のチェックリスト

この記事を読むことで、SEO内部対策の全体像が把握でき、自サイトの課題を見つけて改善に取り組むための具体的なポイントがわかります。

成果を出すための具体的な施策を知りたい、効率的にSEO内部対策を進めたいと考えている方は、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。

SEO内部対策とは?

SEO内部対策とは、Webサイトの中身を整えて検索エンジンに正しく理解してもらい、高く評価してもらうための対策です。

サイトの構造やHTMLといった技術的な部分はもちろん、コンテンツの内容など、サイトの内側にある要素を最適化する施策全般を指します。

SEO対策には外部対策もありますが、内部対策はサイトの土台となる非常に重要な要素なのです。

テクニカルSEOとコンテンツSEOの違い

SEO内部対策は、大きく「テクニカルSEO」と「コンテンツSEO」の2つに分けられます。

テクニカルSEOは、サイトの技術的な側面を最適化する施策で、HTMLタグの記述やサイト構造の改善、表示速度の向上などが含まれます。

一方、コンテンツSEOは、ユーザーにとって価値のある質の高いコンテンツを作成し、キーワードを適切に盛り込むことで検索エンジンからの評価を高める施策です。

どちらもSEO内部対策として重要ですが、アプローチの仕方が異なります。

本記事では、特にテクニカルSEOにフォーカスして解説していきます。

SEO内部対策は検索エンジンに評価されるために重要

SEO内部対策は、検索エンジンにサイトの内容を正確に理解してもらい、適切な評価を得るためには欠かせません。

検索エンジンは「クローラー」と呼ばれるロボットがWebサイトを巡回し、情報を収集します。そして、収集された情報はデータベースに登録(インデックス)され、その情報をもとに検索順位が決定されます。

内部対策がしっかり行われていると、クローラーがサイト内をスムーズに巡回し、コンテンツの内容を正確に理解できるようになります。

これにより、検索エンジンからの評価が高まり、結果として検索順位の上昇につながります。

SEO内部対策の目的は検索エンジンフレンドリーにすること

SEO内部対策(特にテクニカルSEO)の主な目的は、サイトを『検索エンジンフレンドリー』にすることです。

検索エンジンフレンドリーとは、検索エンジンがWebサイトの情報を収集し、理解しやすい状態を指します。

具体的には、サイト構造をわかりやすくしたり、HTMLタグを適切に使用したりすることで、クローラーがサイト内を効率的に巡回し、コンテンツの内容を正確に把握できるようになります。

これにより、サイトが検索結果に表示される可能性が高まり、上位表示につながるための基盤が作られます。

では、一体どのような施策が検索順位を高めるうえで必要になるのでしょうか。次項より18項目について網羅的にくわしく解説しますのでチェックしていきましょう。

クロールを最適化する9つの内部対策

クローラーにWebサイトを効率的に巡回してもらう(クロールの最適化)ことは、SEO対策において非常に重要です。

クローラーがサイトの情報を正確かつ迅速に把握することで、新しいページが早くインデックスされたり、コンテンツの更新が評価に反映されやすくなったりするからです。

クローラーの巡回を促進し、クローラビリティを高めるには、以下の9つの対策を押さえておきましょう。

- XMLサイトマップの設置と送信

- クロールリクエストの送信

- パンくずリストの設置

- 内部リンクの最適化

- robots.txtファイルの利用

- リンク切れの確認と修正

- サイト構造(ディレクトリ階層)の単純化

- サイトのこまめな更新

- 検索対象外のページをnoindex処理

それぞれ具体的に解説していきます。

①XMLサイトマップの設置と送信

XMLサイトマップは、Webサイト内のページやコンテンツのリストを検索エンジンに伝えるためのファイルです。

XMLサイトマップを設置し、Google Search Consoleなどのツールを通じて検索エンジンに送信することで、クローラーがサイト構造を理解し、新しいページや更新されたページを効率的に発見できるようになります。

これにより、ページのインデックス促進につながり、SEO効果が期待できます。

サイトマップを送信する方法

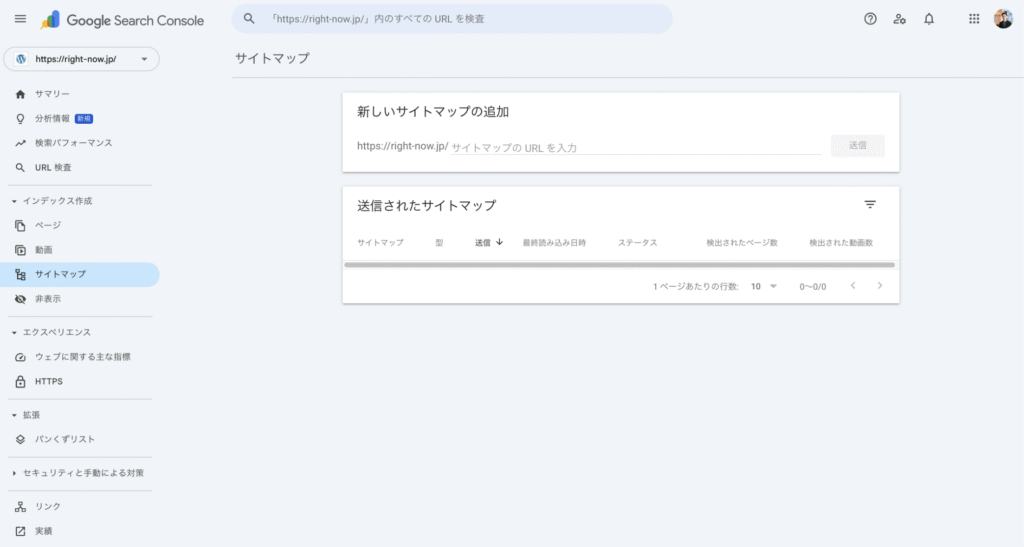

サイトマップをGoogleに送信するには、Google Search Consoleを利用します。

具体的には、下図のようにGoogle Search Consoleにログインし、「サイトマップ」の項目から、サイトに設置したXMLサイトマップのURLを入力して送信します。

これにより、Googleに最新のXMLサイトマップを読み込ませることができます。

②クロールリクエストの送信

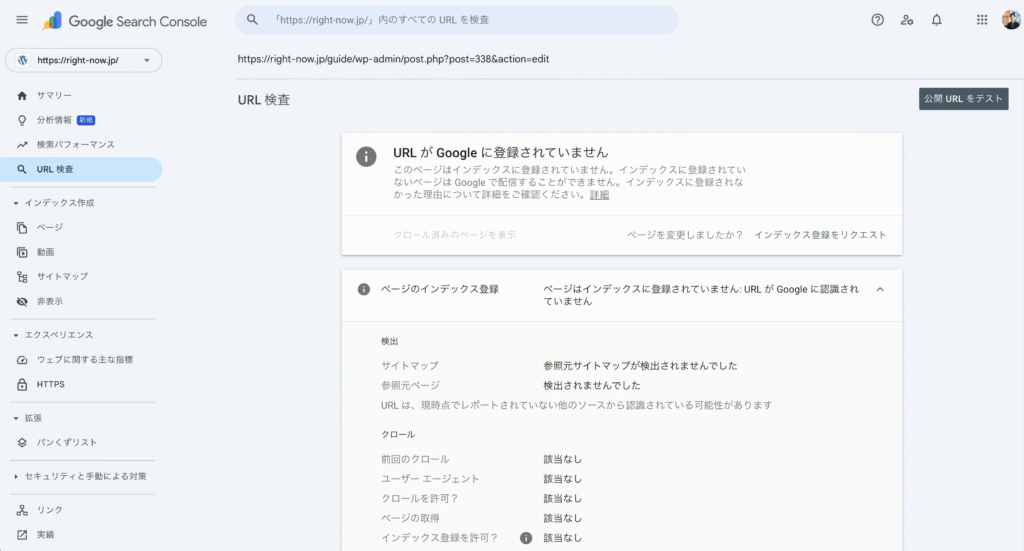

Google Search Consoleの『URL検査ツール』を使用すると、特定のページのクロールをリクエストできます。

これにより、新しく公開したページや更新したページを検索エンジンに早く発見してもらい、インデックスを促すことができます。

特に重要なページや、早く検索結果に反映させたいページがある場合に有効なSEO施策です。

③パンくずリストの設置

パンくずリストは、ユーザーがサイト内のどの階層にいるかを伝える役割があります。

上図のようなパンくずリストを設置することで、ユーザーだけでなくクローラーもサイト構造を理解しやすくなります。

サイトの階層構造が明確になり、クローラーの巡回性が向上するため、SEOにおいても良い効果が期待できます。Googleもパンくずリストの利用を推奨していますので、必ず設置するようにしましょう。

④内部リンクの最適化

内部リンクとは、サイト内のページ同士をつなぐリンクです。

関連性の高いコンテンツ同士を内部リンクで結ぶことで、ユーザーのサイト回遊を促し、滞在時間を延ばす効果が期待できます。

また、クローラーもリンクをたどってサイト内を巡回するため、内部リンクを最適化することでクローラビリティが向上します。

とはいえ、内部リンクはあくまでも関連するページへの橋渡しが基本となるため、むやみに関連性の低いリンクへの誘導は逆効果となるため注意しましょう。

アンカーテキストを工夫することで、リンク先のページ内容をユーザーと検索エンジンの両方に伝えられます。

⑤robots.txtファイルの利用

robots.txtファイルは、検索エンジンのクローラーに対して、サイト内のどのページへのアクセスを許可または制限するかを指示するためのファイルです。

robots.txtを適切に設定することで、クローラーに不要なページ(たとえば、ログインページや管理画面など)へのアクセスを防ぎ、重要なページに効率的にリソースを割いてもらうことができます。

robots.txtファイルの設定は、サイトのクローラビリティを管理するうえで重要なSEO対策の一つなのです。

⑥リンク切れの確認と修正

リンク切れとは、リンク先ページが削除されたりURLが変更されたりして、リンクをクリックしてもページが表示されない状態を指します。

リンク切れが多いと、ユーザーエクスペリエンスが悪化するだけでなく、クローラーの巡回も妨げられます。

定期的にリンク切れを確認し、修正することはSEOにおいて重要です。リンク切れは、サイトの評価を下げる要因となるため、見つけたら早めに修正しましょう。

リンク切れをチェックする方法

「Online Broken Link Checker」のような無料のオンラインツールにサイトのURLを入力することで、リンクが壊れていないかを確認できます。

また、GoogleSearchConsoleでもリンク切れを含むエラーを確認する機能があります。

https://www.brokenlinkcheck.com

これらのツールを活用して、定期的にサイト内のリンクをチェックし、問題があれば修正することが重要です。

⑦サイト構造(ディレクトリ階層)の単純化

サイト構造、特にディレクトリ階層を単純化することで、ユーザーとクローラーの双方にとって理解しやすくサイトを構築しましょう。

Googleは、ユーザーが目的のコンテンツにたどり着きやすいように、わかりやすい階層構造を作成することを推奨しているからです。

一般的に、どのページにも2~3クリック以内でたどり着けるようなリンク構造が望ましいとされています。

サイト内の検索機能を活用したり、関連ページへの内部リンクを適切に設置したりすることで、ユーザーとクローラーの利便性を高め、サイト全体の評価向上につなげられます。

適切なアンカーテキストを設定し、リンク先のページ内容をより正確に伝えるようにしましょう。

⑧サイトのこまめな更新

サイトやコンテンツをこまめに更新することも、クロール最適化に効果的な施策です。

常に最新の情報が発信されているサイトは、クローラーの巡回頻度が高くなる傾向があるからです。また、古い情報のまま放置されているページは、品質の面で検索エンジンから低く評価される可能性もあるからです。

過去の記事をリライトしたり、情報を最新の状態にアップデートしたりすることで、コンテンツの品質を高く保ち、クローラーの巡回を促しましょう。

サイトのこまめな更新は、検索ランキングにも良い影響を与える効果的なSEO施策の一つです。

⑨検索対象外のページをnoindex処理

noindexタグは、特定のページを検索エンジンのインデックスから除外し、検索結果に表示させないようにするためのHTMLタグの一つです。

情報量が少ない低品質なコンテンツや、ユーザーにとって検索結果に表示される必要のないページ(たとえば、サンクスページやログインページなど)にnoindexを設定することで、サイト全体のインデックス品質を高く保つことができます。

具体的には<head>内に、以下のように記述しましょう。

<meta name=”robots” content=”noindex”/>

そうすることで、検索エンジンは価値の高いページにリソースを集中させることができ、サイト全体のSEO評価向上につながります。

インデックスを最適化する6つの内部対策

クローラーがサイトを巡回して収集した情報は、検索エンジンのデータベースにインデックスされます。

このインデックスを最適化することで、検索エンジンにコンテンツの内容を正確に理解してもらい、検索結果での適切なランキングにつなげれます。

ここでは、インデックスを最適化するための具体的な6つの施策をご紹介します。

- ページタイトルの最適化

- メタディスクリプションの設定

- 見出しタグ(hタグ)の適切な使用

- 画像のalt属性指定

- URLの正規化

- 構造化データのマークアップ

これらはPC表示されるページだけではなく、モバイルページに対してもしっかり行いましょう。Google検索で上位表示するには必須の対策ですので、それぞれ順にチェックしていきましょう。

①ページタイトルの最適化

ページタイトル(HTMLのtitleタグへの記述)は、検索エンジンにページの内容を伝える最も重要な要素の一つです。

対策キーワードを中心に自然な範囲で関連キーワードも含め、ページのコンテンツを正確かつ魅力的に表すタイトルを設定することで、検索結果でのクリック率の向上も期待できます。

検索エンジンはタイトルを見てページ内容を判断するため、わかりやすく簡潔なタイトルに最適化することが重要です。

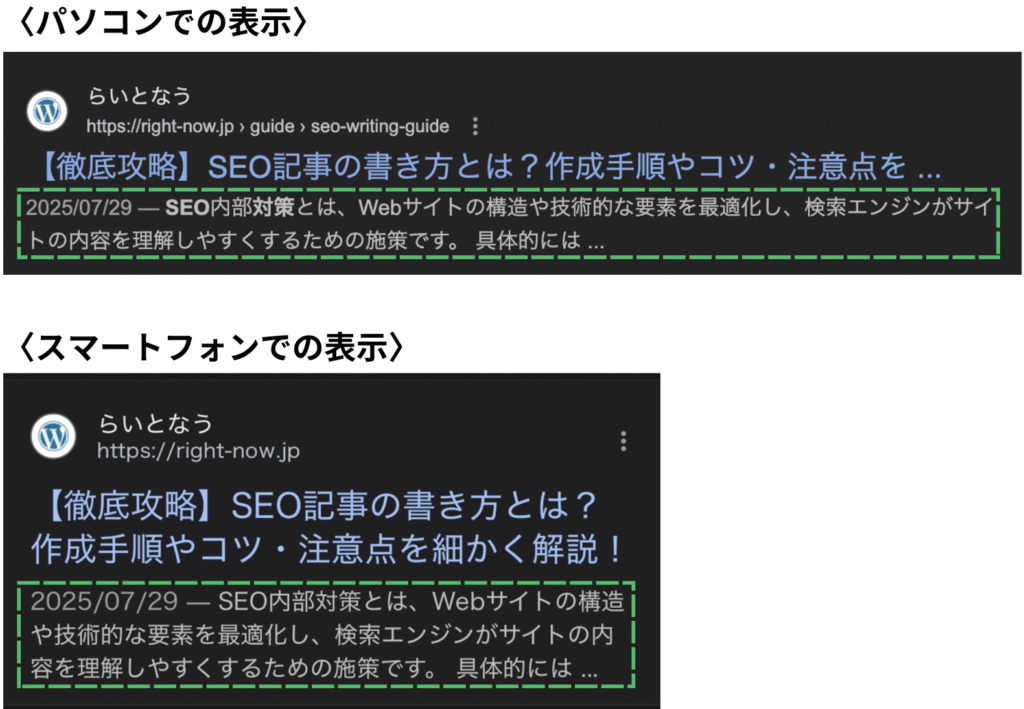

②メタディスクリプションの設定

メタディスクリプションは、検索結果のスニペット(タイトルの下に表示される短い説明文)に表示される可能性のあるテキストです。

メタディスクリプション自体は直接的なランキング要因ではありませんが、ユーザーが検索結果を見てクリックするかどうかを判断するうえで非常に重要です。

具体的には、対策キーワードや関連キーワードなどを含めつつ、80字〜120字程度でまとめましょう。検索上位の記事や競合ページの内容としっかり比較し、ユーアーにとってわかりやすく魅力的な内容を心がけましょう。

ページ内容を要約し、ユーザーの興味を引くような魅力的な説明文を設定することで、クリック率を高める効果が期待できます。

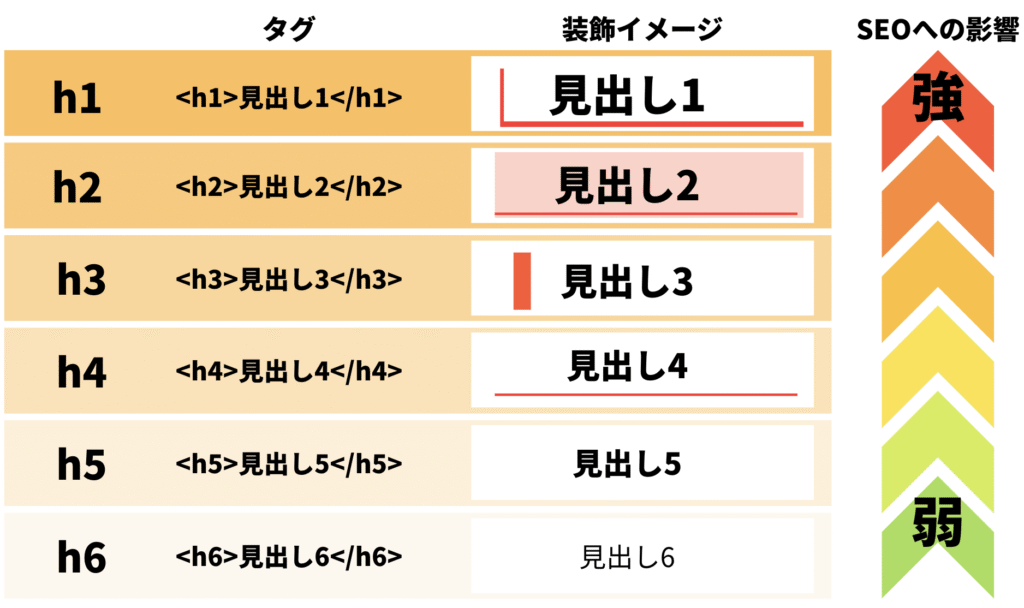

③見出しタグ(hタグ)の適切な使用

見出しタグ(h1〜h6)は、コンテンツの構造を検索エンジンとユーザーに伝えるために使用します。

具体的には、記事のタイトルをh1タグに、章や節のタイトルをh2、h3タグに設定するなど、階層構造を意識して適切に使用することで、コンテンツの内容が理解しやすくなります。

なお、原則としてh1タグは一つのコンテンツにおいて使うのは1回のみです。それぞれのhタグには、対策キーワードや関連キーワードを自然な形で含めるようにしましょう。

検索エンジンはhタグを見てコンテンツ構造を把握するため、適切に見出しタグを使用しましょう。また、ユーザーの理解を助けるためにも、見出しタグをわかりやすい構造で設計するように心がけましょう。

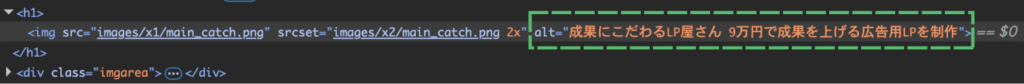

④画像のalt属性指定

画像のalt属性は、画像が表示されない場合に代替として表示されるテキストや、視覚に障がいのあるユーザーがスクリーンリーダーを利用する際に読み上げられるテキストです。

キャプションタグを使うことで、ユーザーにとっても画像が示す意味をしっかり伝えられるため、ユーザービリティも向上させられます。

また、画像の内容を簡潔に説明するalt属性を指定することで、検索エンジンが画像の内容を理解できるようになります。画像検索からの流入を増やす効果も期待できます。

SEO対策として、すべての画像に適切なalt属性を設定しましょう。

⑤URLの正規化

URLの正規化とは、複数の同じまたは非常に似たコンテンツを持つページが存在する場合に、検索エンジンに対してどのURLを優先的にインデックスさせるべきか統一しておくことを指します。

具体的には、canonicalタグを使用したり、301リダイレクトを設定したりすることで、URLの正規化を行います。

これにより、重複コンテンツによる評価の分散を防ぎ、評価を正規のURLに集約させられます。

特に、wwwの有無やHTTPとHTTPSの混在など、意図しないURLの重複が発生しやすい場合に重要なSEO対策です。

⑥構造化データのマークアップ

構造化データは、Webサイトに掲載されている情報を検索エンジンがより正確に理解できるようにするためのコードです。

構造化データをマークアップすることで、検索結果にリッチスニペットとして表示される可能性が高まります。

これにより、検索結果での視認性が向上し、クリック率増加につながる可能性を高められます。

検索エンジンがコンテンツの内容を深く理解するためにも、構造化データのマークアップは対策しておきましょう。

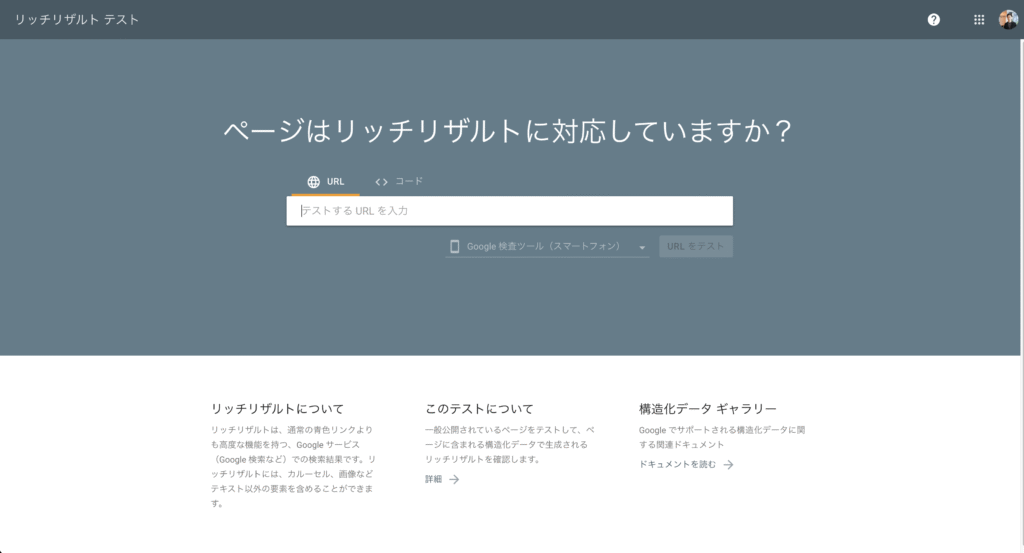

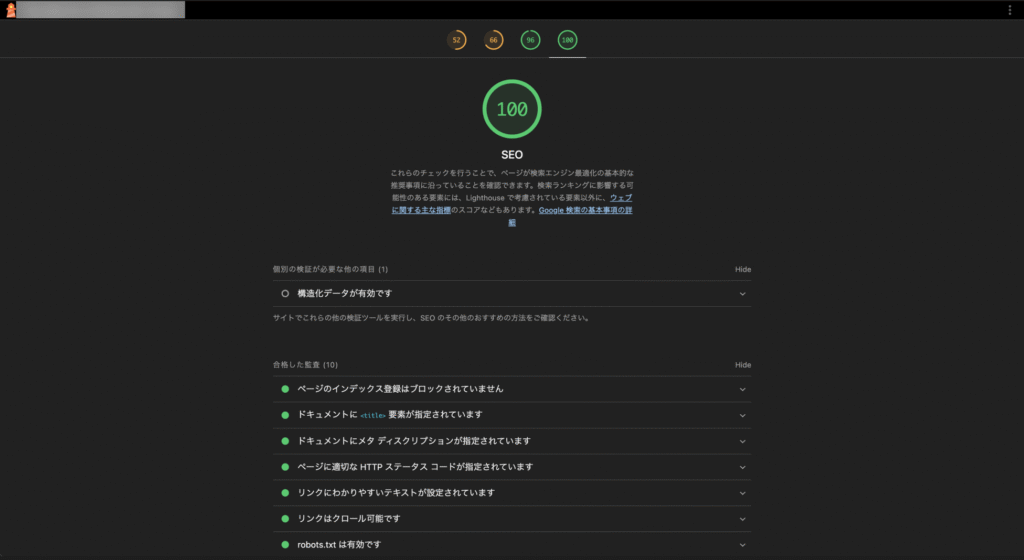

構造化データを確認する方法

構造化データが正しく実装されているかを確認するには、Googleが提供する『リッチリザルトテスト』などのツールを利用します。

https://search.google.com/test/rich-results

テストツールにページのURLを入力すると、構造化データが正しくマークアップされているか、リッチスニペットとして表示される可能性があるかなどを確認できます。

構造化データは、検索エンジンがサイトの情報を正確に理解するのに役立ち、ローカルSEOなどでも店舗情報の設置に重要です。

ページエクスペリエンスを改善する3つの内部対策

ページエクスペリエンスとは、ユーザーがWebページを閲覧する際の体験を評価する指標です。

ここではページの読み込み速度やモバイルフレンドリーであるかなど、ユーザーが快適にサイトを利用できるかが重視されます。

ページエクスペリエンスを向上させるには、以下の3つの内部対策を実践しましょう。

- ページ表示速度の向上

- モバイルフレンドリー対応

- WebサイトのSSL化(HTTPS化)

ページエクスペリエンスを改善すれば、ユーザー満足度を高めるだけでなく、SEOのランキング要因にも大きく貢献しますので、ぞれぞれ押さえておきましょう。

①ページ表示速度の向上

ページの表示速度は、ユーザーがサイトに訪れた際にどれだけ早くコンテンツが表示されるかを示す指標です。

表示速度が遅いと、ユーザーはストレスを感じてサイトから離脱してしまう可能性が高まります。

そのため、ページの表示速度を向上させることは、ユーザーエクスペリエンスの改善に直結し、SEO評価の向上にもつながります。

画像サイズの最適化やサーバーの応答速度の改善など、さまざまな方法で表示速度の向上に取り組むことが重要です。

ページ表示速度を測定する方法

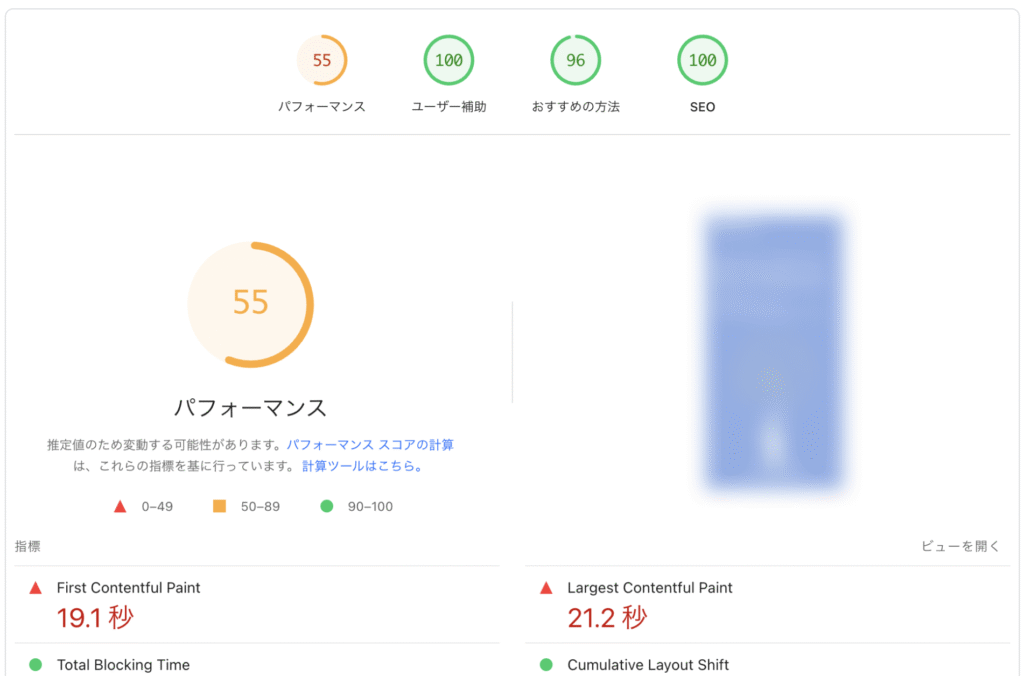

ページの表示速度を測定するには、Googleが提供する無料ツール『Page Speed Insights』が便利です。

Page Speed Insightsに測定したいWebページのURLを入力すると、下図のようにページの表示速度に関するさまざまな指標の評価と、具体的な改善提案が表示されます。

これらの測定結果を参考に、表示速度のボトルネックとなっている箇所を特定し、改善策を実施しましょう。

②モバイルフレンドリー対応

モバイルフレンドリーとは、WebサイトがPCだけではなく、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末であっても快適に閲覧・操作できるデザインや構造になっていることを指します。

近年、モバイル端末からのアクセスが増加しているため、モバイルフレンドリー対応は必須のSEO対策です。

Googleも『モバイルファーストインデックス』を導入しており、モバイルサイトの評価を重要視しています。

レスポンシブデザインの導入などにより、あらゆる画面サイズのデバイスで適切に表示されるようにサイトを最適化しましょう。

モバイルフレンドリーかを確認する方法

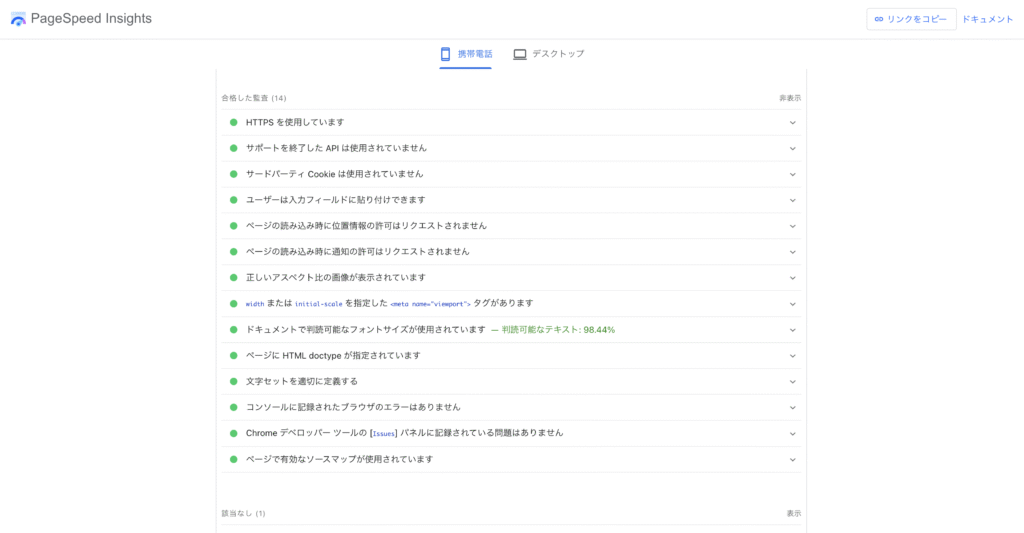

Webページがモバイルフレンドリーであるかは、PageSpeed Insightsから確認できます。

ページのURLを入力するだけで、上図のようにモバイルフレンドリーであるかどうかの判定結果が表示されます。

または、Google Chrome拡張機能である『Google Lighthouse』からも確認できます。

これらのツールを活用し、モバイルユーザーにとって使いやすいサイトになっているかを定期的にチェックしましょう。

③WebサイトのSSL化(HTTPS化)

WebサイトのSSL化(HTTPS化)とは、インターネット上でのデータ通信を暗号化するセキュリティ技術です。

サイトをSSL化することで、ユーザーが安心してサイトを利用できるようになります。

GoogleもHTTPS化をランキング要因の一つとしており、SSL化されているサイトを推奨しています。

ですので、まだSSL化されていない場合は、速やかに対応することをおすすめします。

SEO対策でやってはいけない内部対策6選

SEO内部対策を行ううえで、検索エンジンからの評価を下げてしまう、あるいはペナルティの対象となるような行為は避ける必要があります。

意図せず行ってしまっている可能性もあるため、どのような対策が不適切であるかをきちんと理解しておきましょう。具体的には以下の6つです。

- 隠しテキスト・隠しリンク

- キーワードの乱用

- クローキング

- 重複コンテンツ

- コピーコンテンツ

- 低品質なコンテンツの量産

不本意な結果とならないように、すべて確認しておきましょう。

①隠しテキスト・隠しリンク

隠しテキストや隠しリンクとは、ユーザーには見えないようにWebページ内に設置されたテキストやリンクを指します。

たとえば、背景色と同じ色の文字でテキストを記述したり、非常に小さな文字サイズでリンクを設置したりする行為などが該当します。

これは、検索エンジンのクローラーにだけ情報を伝えようとする不正なSEO手法であり、現在はGoogleからペナルティを受ける対象となります。正規のSEO対策ではないため、絶対に避けましょう。

②キーワードの乱用

キーワードの乱用(キーワードスタッフィング)とは、検索エンジンの評価を高める目的で、ページ内のコンテンツに特定のキーワードを不自然なほど詰め込む行為です。

ユーザーにとって不自然で読みにくい文章となり、コンテンツの質を低下させます。

また、検索エンジンはキーワードの出現率だけでなく、コンテンツ全体の関連性や質を評価するため、キーワードの乱用は逆効果となります。

自然な形でキーワードを盛り込み、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを作成することを心がけましょう。

③クローキング

クローキングとは、検索エンジンのクローラーとユーザーに対して、それぞれ異なる内容のページを見せる行為です。

これは、検索順位を不正に操作しようとするスパム行為として、Googleから重大なペナルティの対象となります。

クローキングはユーザーを欺く行為であり、検索エンジンの信頼性を損なうため、絶対に行ってはいけません。

④重複コンテンツ

重複コンテンツとは、サイト内または他のサイトと、内容が完全に一致または酷似しているコンテンツが複数存在することです。

意図的でない場合でも発生することがあり、検索エンジンはどのページを評価すれば良いか判断に迷う可能性があります。

重複コンテンツが発生していると、被リンクの評価が分散したり、本来評価されるべきページが正当に評価されなかったりする影響が出ます。

サイト内に重複コンテンツがないか確認し、URLの正規化などの対策を行いましょう。

⑤コピーコンテンツ

コピーコンテンツとは、他サイトのコンテンツをそのままコピーしたり、一部表現を変えただけで自サイトのコンテンツとして公開する行為です。

これは著作権侵害にあたる可能性があり、検索エンジンからもオリジナリティがない低品質なコンテンツと判断され、ペナルティの対象となる可能性が非常に高いです。

短時間で記事数を増やそうとして安易にコピーコンテンツを作成することは避けましょう。

SEO対策で大切なのは、オリジナリティのある、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを作成することです。

⑥低品質なコンテンツの量産

ユーザーにとって価値のない、情報量が少ない、またはテーマが不明確な低品質なコンテンツを量産することは、サイト全体のSEO評価を下げる原因となるため避けましょう。

検索エンジンはユーザーの検索意図を満たす質の高いコンテンツを評価するからです。低品質なコンテンツが多いサイトは、検索エンジンから信頼性の低いサイトと判断されてしまいます。

数を増やすことだけを目的とせず、一つ一つのコンテンツの品質向上に注力することが重要です。

コンテンツSEOで肝心なのは品質向上

SEO内部対策では、ここまでお伝えしてきたテクニカルSEOだけでなく、コンテンツSEOも重要な対策です。

コンテンツSEOとは、ユーザーの検索意図に応える高品質なコンテンツを作成し、公開することで検索エンジンからの評価を高め、アクセス増加を目指す施策です。

テクニカルSEOのような専門知識がなくても取り組みやすい側面がありますが、最も肝心なのはコンテンツの品質向上です。

検索結果で上位表示させるべく、ユーザーにとって有益で信頼できる情報を提供し、わかりやすい構成で記述することを心がけましょう。

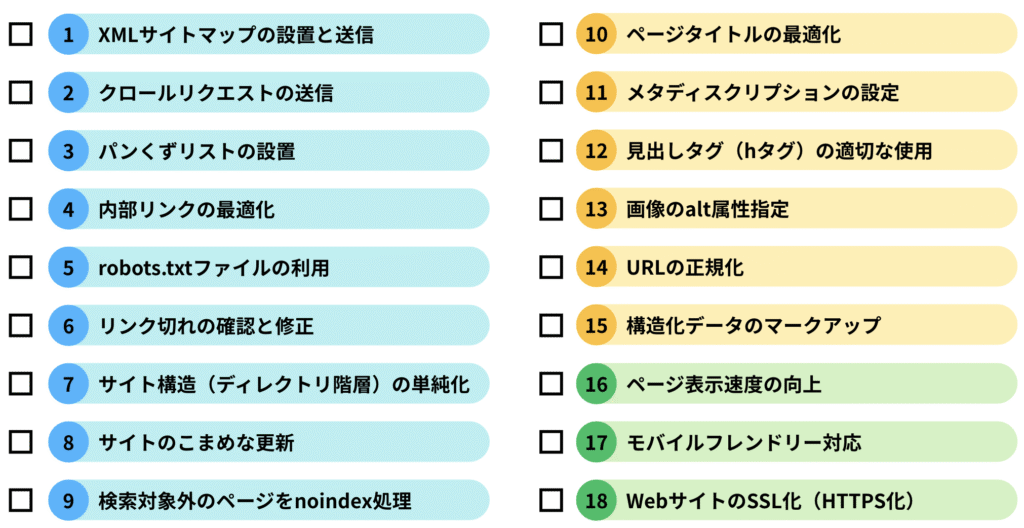

これでSEO内部対策OK!18項目のチェックリスト

SEO内部対策は多岐にわたるため、何から手をつければ良いか迷うこともあります。

ここまで解説してきたSEO内部対策を、18項目のチェックリストとして一覧表にしました。

ぜひ、自サイトのSEO内部対策状況を確認し、改善が必要な箇所を見つけるために活用してくださいね。

まとめ

今回は、SEO内部対策について、その重要性から具体的な施策、そしてやってはいけないことまで網羅的に解説しました。

SEO内部対策は、Webサイトを検索エンジンに正しく評価してもらうための土台であり、検索順位の上昇やアクセス増加を目指すうえで欠かせない取り組みです。

クロール最適化やインデックス最適化、そしてページエクスペリエンスの改善といった観点から、さまざまな施策があることをご理解いただけたかと思います。

また、隠しテキストやコピーコンテンツなど、検索エンジンからペナルティを受ける可能性がある行為についても触れました。

本記事でご紹介した18項目のチェックリストを活用して、ご自身のサイトの内部対策状況を把握し、改善点を見つけて一つずつ取り組んでみてください。

SEOは継続的な取り組みが重要です。

本記事が、あなたのサイトのSEO効果を最大化するための一助となれば幸いです。ぜひ、今日からできることから実践してみてください。