Web広告の種類が多くて、どれを選べばいいか分からない…

ディスプレイ広告について知りたいけど、

専門用語が多くて理解できない…

リスティング広告とディスプレイ広告の違いが分からない…

こんな悩みにお答えします。

インターネット広告を始めたばかりの初心者にとって、Web広告の種類やそれぞれの違いを理解するのは大変ですよね。

特に、ディスプレイ広告とリスティング広告はよく比較されますが、「それぞれの特徴や使い分けが分からない!」という方も多いかもしれません。

そこで、この記事ではディスプレイ広告の基礎知識からリスティング広告との違いまで、初心者の方にも分かりやすく解説します。

主にお伝えする内容は以下のとおりです。

- ディスプレイ広告とリスティング広告の5つの違い

- ディスプレイ広告の理解を深める3視点

- ディスプレイ広告の5つの特徴

- ディスプレイ広告の3つのメリット・デメリット

- ディスプレイ広告にかかる費用

- ディスプレイ広告の効果を高める5つのポイント

この記事を読めば、ディスプレイ広告の全体像を把握し、自社の広告戦略にどう活かせるかのヒントが得られるでしょう。ぜひ最後まで読んで、あなたのWeb広告運用に役立ててくださいね。

【基礎知識】ディスプレイ広告とは?

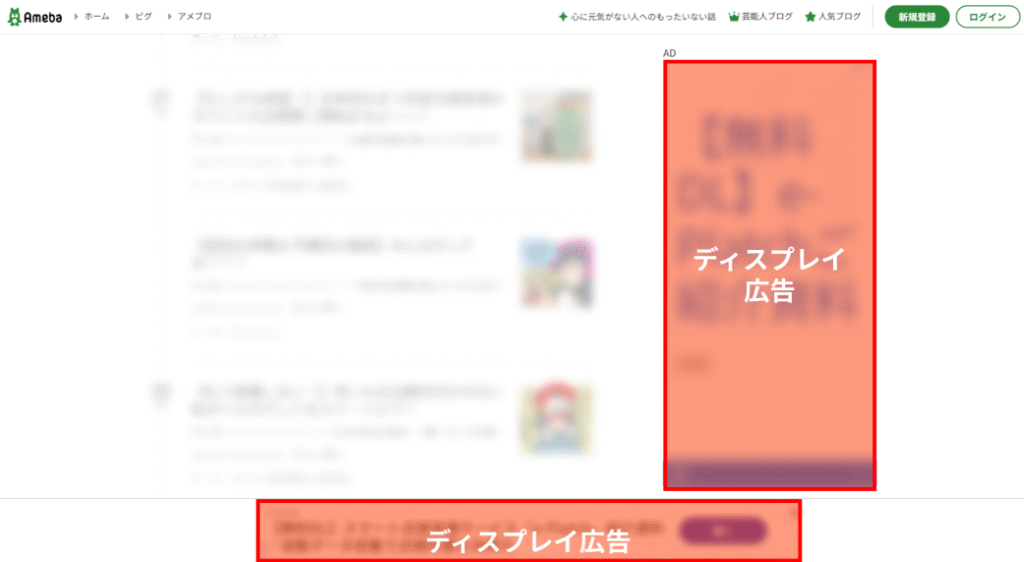

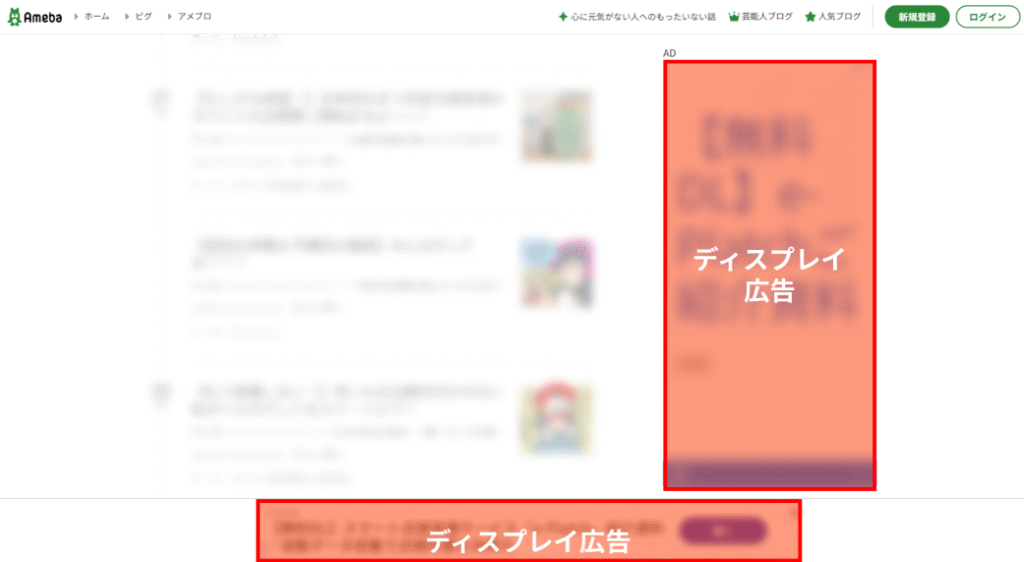

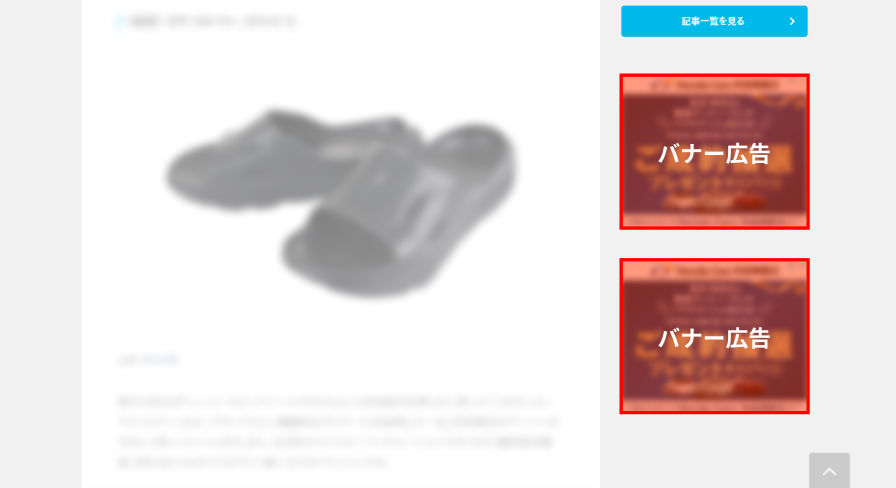

ディスプレイ広告とは、Webサイトやアプリなどのインターネット媒体に表示される広告の総称です。

画像や動画、テキストなどを組み合わせたバナー広告形式が多く、「バナー広告」と呼ばれることもあります。

ユーザーがWebサイトやアプリを閲覧している際に、記事の途中や画面の端などに表示されるのが一般的です。

これらの広告は、画像や動画を用いて視覚的に訴求できるためユーザーの目に留まりやすいという特徴があり、インターネット広告の中でも広く利用されている広告形式の一つです。

ディスプレイ広告とリスティング広告の5つの違い

ディスプレイ広告とリスティング広告は、どちらもインターネット広告ですが、下表のようにいくつかの重要な違いがあります。

| 項目 | ディスプレイ広告 | リスティング広告 |

|---|---|---|

| 表示場所 | Webサイトやアプリの広告枠(YouTube、ニュースサイト、ブログなど) | Google・Yahoo!の検索結果ページ上部など(検索連動型) |

| 表示タイミング | ユーザーがWebを閲覧しているとき(行動・興味関心に基づく) | ユーザーが検索キーワードを入力したとき |

| 広告の形式 | バナー画像や動画広告など、視覚的なクリエイティブが中心 | テキスト広告が中心(タイトル・説明文・URLなど) |

| ユーザーの特徴 | まだニーズが顕在化していないユーザー(潜在層)にも届く | すでに「検索意図=ニーズ」が明確なユーザー(顕在層) |

| 向いているケース | 認知拡大・ブランディング・リターゲティングなど接点を創出する目的 | 購入・資料請求・問い合わせなど獲得目的 |

| 費用形態 | クリック課金またはインプレッション課金(表示ごとに課金) | クリック課金(1クリックごとに課金) |

| 主な活用シーン | ・新商品やブランド認知を広げたいとき ・過去訪問ユーザーへの再アプローチ | ・商品購入を促したいECサイト ・BtoBの資料請求獲得など |

これらの違いを理解することで、それぞれの広告がどのような目的に適しているのか、そしてどのように使い分ければ効果的なのかが分かります。

ここでは、リスティング広告とディスプレイ広告の主な5つの違いに絞って、くわしく解説していきます。

①目的

ディスプレイ広告の主な目的は、幅広いユーザーへの『認知獲得』や『ブランディング』です。

ユーザーがWebサイトやアプリを閲覧している際に広告が表示されるため、まだ商品やサービスを知らない潜在層にもアプローチできます。これにより、多くの人に自社の存在や商品を知ってもらい、興味を持ってもらうきっかけを作ることが可能です。

一方、リスティング広告の目的は、コンバージョン獲得に優れている点です。ユーザーが特定のキーワードで検索した際に広告が表示されるため、購買意欲が顕在化している層に適切にアプローチできます。

たとえば、「〇〇購入」のようなキーワードで検索するユーザーは、既に商品やサービスを探しているため、サイトへの誘導や問い合わせ、購入につながりやすい傾向があります。

広告効果を高めるには、このようにユーザーに期待する行動によって使い分けることが求められます。

②広告が表示される場所

ディスプレイ広告は、Googleディスプレイネットワーク(GDN)やYahoo!ディスプレイ広告(YDA)などの広告ネットワークに加盟している様々なWebサイトやブログ、アプリ、YouTubeなどの動画コンテンツ上に表示されます。

これらの広告は、サイトのデザインやコンテンツに合わせて様々な場所に掲載されるため、ユーザーが普段利用している多様な媒体で広告を目にする機会を作れます。

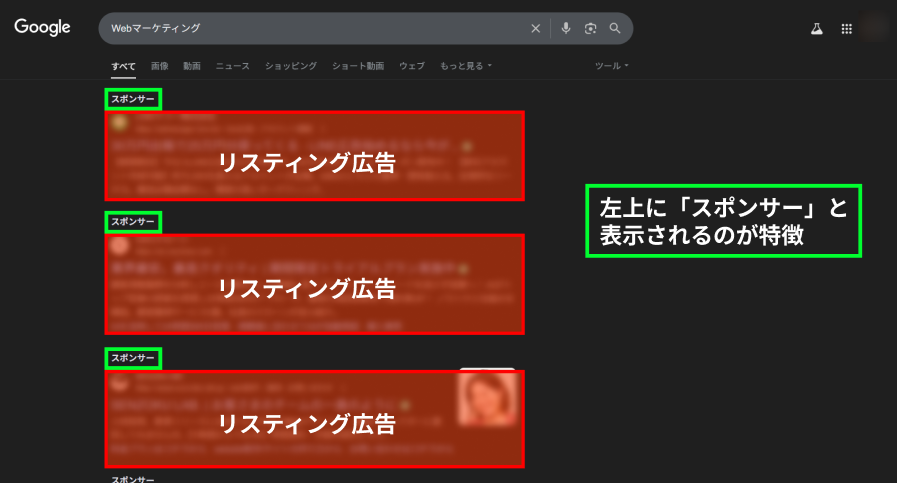

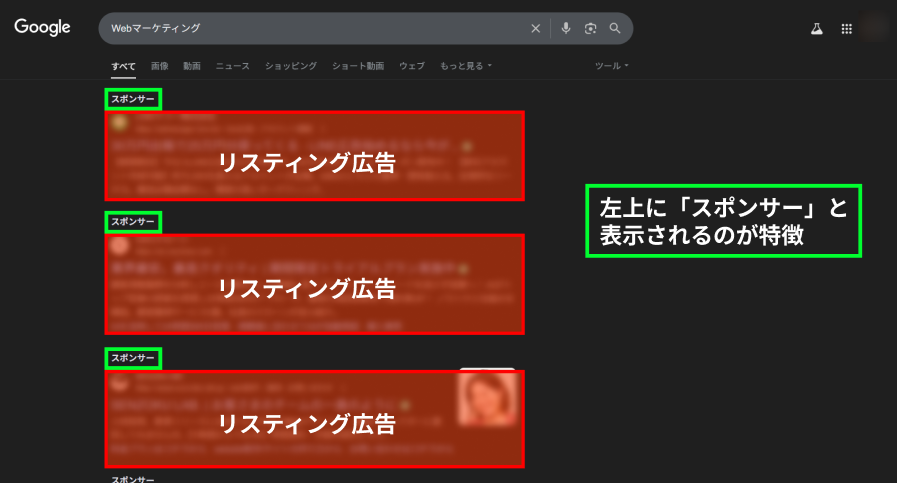

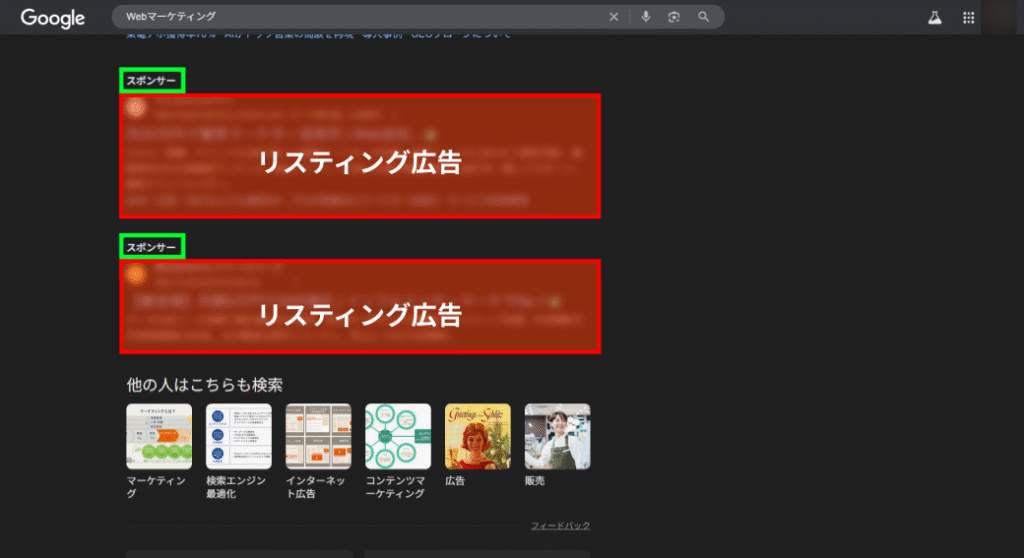

一方、リスティング広告は、GoogleやYahoo!といった検索エンジンの検索結果ページの上部や下部に表示されます。

ユーザーが特定のキーワードで検索したときに、そのキーワードに関連性の高いテキスト形式の広告が表示される仕組みです。

③アプローチできるターゲット層

ディスプレイ広告は、インターネット上の様々なWebサイトやアプリに表示されます。そのため、特定のキーワードで検索行動を起こしていない潜在層のユーザーに広くアプローチできます。

ユーザーの興味関心や属性、過去の行動履歴に基づいてターゲティングを行うことで、まだニーズが顕在化していない層にも効果的に情報を届けられる強みがあります。

一方、リスティング広告は、ユーザーが検索窓に入力したキーワードに連動して表示されます。特定のニーズを持って情報収集や購買を検討している顕在層のユーザーにアプローチするのに適しています。

ユーザーが能動的に検索しているため、成約につながる可能性が高いターゲット層に訴求できる強みがあります。

④広告の形式

ディスプレイ広告の大きな特徴の一つは、その広告形式の多様性です。

テキストだけでなく、画像や動画を用いた視覚的なクリエイティブを使用できるため、商品やサービスの世界観や魅力を効果的に伝えることができます。

ユーザーの目に留まりやすいバナー広告や、多くの情報を盛り込める動画広告など、様々な形式で訴求が可能です。これにより、テキストだけでは伝えきれない情報を、より印象的にユーザーに届けられます。

一方、リスティング広告は基本的にテキスト形式のみです。限られた文字数の中で、ユーザーの検索意図に合致するような簡潔かつ魅力的な広告文を作成する必要があります。

⑤広告にかかる費用

ディスプレイ広告にかかる費用は、主に『表示回数』や『クリック数』によって決まります。

課金方式としては、広告が表示された回数に応じて費用が発生するインプレッション課金(CPM)や、広告がクリックされた回数に応じて費用が発生するクリック課金(CPC)などがあります。

ディスプレイ広告におけるクリック単価は、リスティング広告と比較すると安価な傾向があると言われています。

一方、リスティング広告の費用は、主にクリック数によって決まるクリック課金(CPC)が一般的です。特定のキーワードに対する競合が多い場合、クリック単価が高騰する傾向があります。

どちらの広告も、設定した予算内で運用することができます。

3つの視点でディスプレイ広告の理解を深めよう!

ディスプレイ広告といってもワンパターンではなく、それぞれ特徴や配信できる媒体、クリエイティブの形式などが異なります。

これらの種類を理解することで、広告の目的やターゲットに合わせて最適な方法を選ぶことができます。

ここでは、ディスプレイ広告の主な種類を3つの観点から解説します。

①広告を配信できる媒体

ディスプレイ広告を配信できる主な媒体には、Googleが提供する『GDN(Googleディスプレイネットワーク)』と、Yahoo!が提供する『YDA(Yahoo!ディスプレイ広告運用型)』があります。

GDNはGoogle提携サイトやアプリ、YouTube、Gmailなど幅広い媒体に広告を配信可能です。

一方、YDAはYahoo! JAPANの各サービスや提携パートナーサイトに広告を掲載できます。

どちらを活用するかは、広告の目的やターゲットとするユーザー層が多く利用しているかによって判断しましょう。

GDN(Googleディスプレイネットワーク)

GDNは、Googleが提携している200万以上のWebサイトやアプリに広告を配信できるサービスです。

Google関連のサービス、たとえばYouTubeやGmailなどにも広告を表示できるのが特徴です。

幅広い配信面を活用して、国内の多様なユーザー層にアプローチできるだけでなく、海外への配信にも強みがあります。

なぜなら、Googleは世界シェアで約85%、日本国内でのシェアで約75%と、多くのユーザーにアプローチできる可能性を秘めているからです。

YDA(Yahoo!ディスプレイ広告・運用型)

YDAは、Yahoo!が提携しているWebサイトやアプリに広告を配信できるサービスです。

Yahoo!JAPANのトップページやYahoo!ニュース、Yahoo!知恵袋など、Yahoo!関連の様々なサービスに広告を表示できます。

GDNと同様にクリック単価は大きく変わりませんが、配信できるサイトや利用できるターゲティング、成果計測の方法などに違いがあります。

日本国内のユーザーに広くアプローチしたい場合に有効な媒体です。特にユーザー数が多い、40代以上のターゲット層に効果的にアプローチできる可能性があります。

②クリエイティブの形式

ディスプレイ広告のクリエイティブ形式は、主に画像や動画、テキスト、そしてこれらを組み合わせたレスポンシブ広告があります。

それぞれの形式の特徴は、以下のとおりです。

- 画像形式のバナー広告は、視覚的なインパクトでユーザーの注意を引きつけやすい

- 動画形式は、より多くの情報や商品の魅力を動的に伝えるのに適している

- テキスト形式は、シンプルに情報を伝えたい場合に用いられる

- レスポンシブ広告は、広告が表示されるスペースに合わせて、画像やテキストなどの要素を自動で調整してくれるため、多様な掲載面に対応できる

このように広告の目的やターゲット層に効果的に訴求できるよう、適切なクリエイティブ形式を選択することが重要です。

バナータイプ

バナータイプのディスプレイ広告は、画像または動画単体で構成される形式です。

レスポンシブタイプとは異なり、見出しや説明文を別途設定する必要はありません。伝えたいメッセージや情報は、すべて画像や動画の中に含めます。

Google広告では「イメージ広告」、Yahoo!広告では「バナー広告」と呼ばれています。各広告媒体で推奨される画像サイズやファイル形式が異なるため、入稿規定を確認して適切なクリエイティブを作成する必要があります。

視覚的な要素で強くユーザーに訴求したい場合に有効な形式です。

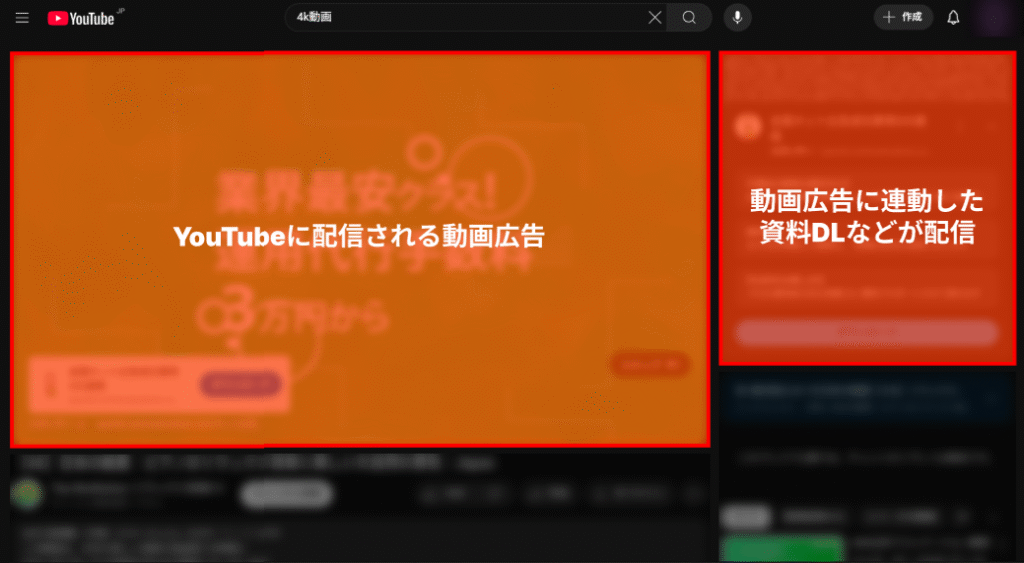

動画タイプ

動画タイプのディスプレイ広告は、動画形式でユーザーに訴求する広告です。

視覚と聴覚の両方に働きかけることができるため、画像やテキストだけでは伝えきれない多くの情報を、短時間で効果的にユーザーに届けることができます。

商品の使い方やブランドの世界観などを魅力的に伝えるのに適しており、特に動きのある商品やサービス、ストーリー性のあるメッセージを伝えたい場合におすすめです。

YouTubeなどの動画プラットフォームだけでなく、様々なWebサイトやアプリの広告枠でも動画形式のディスプレイ広告が活用されています。

テキスト形式

テキスト形式のディスプレイ広告は、見出しや説明文、URLといったテキストのみで構成される広告です。

画像や動画を使用しないため、視覚的なインパクトは小さいですが、Webサイトのコンテンツに自然に溶け込みやすいという特徴があります。これにより、ユーザーに広告として敬遠されにくく、自然な形で情報を届けることが可能です。

バナー作成の手間がかからないため、気軽に始めやすい形式と言えます。

主に情報伝達を目的とする場合や、他のコンテンツとの親和性を重視したい場合に選択されています。

レスポンシブタイプ

レスポンシブタイプのディスプレイ広告は、画像や動画とテキスト(見出しや説明文)を組み合わせた形式です。

GDNでは「レスポンシブディスプレイ広告」、YDAでは「レスポンシブ広告」と呼ばれます。

複数の画像や動画、見出し、説明文などのクリエイティブ要素をあらかじめ設定しておくと、広告が表示されるデバイスや掲載面のサイズに合わせて、AIが最適な形で自動的に組み合わせて表示されるのが特徴です。

これにより、一つの広告で様々なサイズの広告枠に対応でき、運用の手間を減らしつつ、ユーザーに最適な表示でアプローチできます。

特にGDNでは、入力された複数の素材の中から成果の高い組み合わせを自動で判断し表示する機能があります。

③ターゲティングの種類

ディスプレイ広告では、様々な方法で広告を表示するユーザーを絞り込むターゲティングが可能です。

主な種類としては、ユーザーの年齢や性別、居住地といった属性情報でターゲティングする『属性ターゲティング』があります。

また、ユーザーの興味や関心に基づいて広告を配信する『興味関心ターゲティング』や、特定のカテゴリに属するWebサイトやアプリに広告を表示する『コンテンツターゲティング』も利用できます。

さらに、特定のWebサイトやアプリを指定して広告を配信する『プレースメントターゲティング』や、特定のキーワードに関連するコンテンツを閲覧しているユーザーに表示する『キーワードターゲティング』なども。

これらのターゲティングを組み合わせることで、より狙ったユーザー層に効果的にアプローチできます。

リマーケティングについて

ターゲティングで押さえておきたいのが、『リマーケティング』について。

リマーケティング(リターゲティング広告とも呼ばれる)とは、一度自社のWebサイトを訪問したことのあるユーザーに対して、再度広告を表示するターゲティング手法で、GDN・YDAの両方で利用できます。

サイトを訪問したユーザーは、すでに少なからず自社の商材に興味を持っている可能性が高いため、リマーケティングを活用することで、コンバージョンにつながる可能性の高いユーザーに効果的にアプローチできます。

ユーザーのWebサイト上での特定の行動(たとえば、商品ページを見たが購入には至らなかったなど)に基づいて、表示する広告の内容を変えることも可能です。

リマーケティングを効果的に活用し、クリック数やコンバージョン数を高めましょう。

ディスプレイ広告の5つの特徴

ディスプレイ広告には、リスティング広告とは異なるいくつかの特徴があります。

ここでは、主な5つの特徴をまとめました。

- リスティング広告よりも目に留まりやすい

- 幅広く広告を表示できる

- ターゲティングの種類が豊富にある

- フォーマットの種類が豊富にある

- 視覚的なクリエイティブで訴求できる

これらの特徴を理解することで、ディスプレイ広告がどのような目的に向いていて、どのような効果が期待できるのかが分かります。

それぞれ順に解説していきます。

①リスティング広告よりも目に留まりやすい

ディスプレイ広告の大きな特徴の一つは、視覚的な要素を活用できるためユーザーの目に留まりやすい点です。

なぜなら、画像や動画、カラフルなバナーなどを用いることで、Webサイトやアプリを閲覧しているユーザーの注意を引きつけやすくなるからです。

テキストのみのリスティング広告と比較して、より印象に残る広告を掲載できるため、ブランドや商品・サービスの認知度向上に効果的です。

ユーザーが意識的に情報を探しているわけではない状況でも、視覚的な訴求力の高いクリエイティブによって興味を持ってもらう機会を増やせます。

②幅広く広告を表示できる

ディスプレイ広告は、Googleディスプレイネットワーク(GDN)やYahoo!ディスプレイ広告(YDA)をはじめとする多様なWebサイトやアプリの広告枠に表示できます。

つまり、リスティング広告のように検索結果の画面に限定されず、以下のように非常に幅広い配信面に広告を掲載できるのが特徴です。

- ニュースサイト

- ブログ

- 動画サイト

- 各種アプリ など

これにより、様々なオンライン媒体を利用する多くのユーザーにリーチすることが可能となり、潜在顧客を含む幅広い層にアプローチできます。

配信面の多さは、ディスプレイ広告の大きな強みの一つと言えます。

③ターゲティングの種類が豊富にある

ディスプレイ広告の運用において、効果を高めるための重要な要素の一つが多様なターゲティング機能です。

年齢や性別、地域といったデモグラフィック属性による絞り込みに加え、ユーザーの興味関心やライフイベント、Webサイトの閲覧履歴に基づくオーディエンスターゲティングなど、豊富な種類のターゲティングが利用できます。

また、特定のWebサイトやアプリを指定して広告を配信するプレースメントターゲティングや、特定のキーワードに関連するコンテンツに表示するコンテンツターゲティングなども可能です。

これらのターゲティングを組み合わせることで、自社の商材やサービスに関心を持ちそうなユーザー層に効率的にアプローチできます。

④フォーマットの種類が豊富にある

ディスプレイ広告は、多様なフォーマットで広告を作成・配信できる点も特徴です。

基本的な形式として、画像を用いたバナータイプや動画タイプ、テキストタイプがあります。さらに、画像や動画、テキストなどの複数の要素を組み合わせて、表示される掲載面のサイズやデバイスに自動で調整されるレスポンシブ広告も利用できます。

これらの豊富なフォーマットの中から、広告の目的や訴求したい内容、ターゲットユーザーに最適な形式を選びましょう。

たとえば、商品の魅力を視覚的に伝えたい場合はバナーや動画、多くの情報を含めたい場合はレスポンシブ広告など、目的に応じて使い分けることで、より効果的な広告運用が期待できます。

⑤視覚的なクリエイティブで訴求できる

ディスプレイ広告の大きな特徴は、画像や動画といった視覚的なクリエイティブを使ってユーザーに強く訴求できること。

リスティング広告がテキスト形式であるのに対し、ディスプレイ広告は色や形、動きのあるバナーや動画を利用できるため、ユーザーの目に留まりやすく、商品やサービスの特徴や世界観を直感的に伝えることができます。

テキストだけでは表現しきれない商品の魅力やブランドイメージを効果的にアピールできるため、ユーザーの印象に残りやすく、認知度向上やブランディングに貢献します。

このように視覚的な要素は、ユーザーの感情に訴えかけ、興味や関心を引き出す上で非常に強力なツールとなるのです。

ディスプレイ広告の3つのメリット

ディスプレイ広告には、他の広告手法にはないいくつかのメリットがあります。

特に、多くの人に商品やサービスを知ってもらいたい場合や、ブランドイメージを高めたい場合に有効です。

ここでは、ディスプレイ広告を活用することで得られる主なメリットを3つご紹介します。

- 潜在層へアプローチしやすい

- 画像・動画を使って訴求できる

- クリック単価が安い傾向がある

①潜在層へアプローチしやすい

ディスプレイ広告は、Webサイトやアプリを閲覧している様々なユーザーに表示されるため、特定のキーワードで検索していない潜在層にもアプローチしやすいというメリットがあります。

なぜなら、画像や動画を用いた視覚的な広告を繰り返し表示することで、ユーザーの記憶に残り、必要になった時に思い出してもらえる可能性を高められるからです。

これはザイオンス効果(単純接触効果)といい、繰り返し接触することで好感度や印象が高まる心理的効果として知られています。

このように、ユーザーの興味関心や行動履歴に基づいてターゲティングを行うことで、まだ自社の商材を具体的に探していないものの、将来的に顧客になる可能性のある層に効果的にアプローチできます。

②画像・動画を使って訴求できる

ディスプレイ広告の大きなメリットは、画像や動画といった視覚的な要素を用いて広告を制作・配信できる点です。

テキストのみのリスティング広告とは異なり、色鮮やかなバナー画像や動きのある動画を活用することで、商品やサービスの魅力をより直感的かつ強力にユーザーに伝えられます。

視覚的なクリエイティブは、ユーザーの注意を引きやすく、複雑な情報や商品の世界観をわかりやすく表現するのにも効果的。

これにより、ユーザーの印象に残りやすく、ブランドイメージの向上や商品への興味喚起につなげることが期待できます。

③クリック単価が安い傾向がある

ディスプレイ広告は、リスティング広告と比較してクリック単価(CPC)が安い傾向にあるというメリットがあります。

リスティング広告は、購買意欲の高い顕在層が検索するキーワードに対して広告主が競合するため、クリック単価が高くなりやすいからです。

一方、ディスプレイ広告は潜在層を含む幅広いユーザーに表示されるため、比較的クリック単価を抑えて多くのユーザーにリーチできます。

限られた予算で多くの人に広告を見てもらいたい場合や、サイトへの誘導を目的とする場合に、費用対効果を高められる可能性があります。

ディスプレイ広告の3つのデメリット

ディスプレイ広告には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。

広告戦略を立てる際には、これらのデメリットも理解し、対策を講じることが重要です。

ここでは、ディスプレイ広告の主なデメリットを3つご紹介します。

- 成約獲得にはあまり向かない

- 広告費用の消費スピードが早い

- 広告疲れにつながるリスクがある

①成約獲得にはあまり向かない

ディスプレイ広告は、幅広いユーザーへの認知拡大やブランディングには向いていますが、広告を見たその場での即時的な成約(コンバージョン)獲得にはあまり向かないというデメリットがあります。

これは、ユーザーが積極的に情報を探しているわけではない、Webサイトやアプリの閲覧中に広告が表示されるため、購買意欲が低い段階で見られることが多いためです。

もちろん、リマーケティングなどを活用することでコンバージョン率を高めることは可能です。

しかし、検索行動に基づいているリスティング広告と比較すると、直接的な成約につながる確率は低い傾向があります。

②広告費用の消費スピードが早い

ディスプレイ広告は、多数のWebサイトやアプリに広く表示されるため、設定によっては広告費用の消費スピードが早くなることがあります。

特に、インプレッション課金(表示回数に応じて費用が発生する方式)の場合、多くのユーザーに表示されるほど費用がかさみます。

また、クリック課金の場合でも、興味本位のクリックが多く発生すると、意図しない形で費用が消化されてしまう可能性も。

次のような対策をしっかりと行わないと、想定よりも早く予算を使い切ってしまうリスクに気をつけましょう。

- 予算の上限設定

- 適切なターゲティング

- 配信面の最適化 など

③広告疲れにつながるリスクがある

ディスプレイ広告は、同じユーザーに対して繰り返し表示されることが多いため、『広告疲れ』を引き起こすリスクがあります。

広告疲れとは、同じ広告を何度も繰り返し見ることによって、ユーザーがその広告に対して飽きたり、煩わしさを感じたりする現象です。

これにより広告の効果が低下したり、ブランドイメージを損ねてしまったりするリスクがあります。せっかくの広告が逆効果になってしまうわけです。

広告疲れを防ぐためには、広告を表示する頻度(フリークエンシー)に上限を設定したり、複数のクリエイティブを用意して定期的に変更したりするなどの対策をしましょう。

ディスプレイ広告にかかる費用とは?

ディスプレイ広告を運用するうえで、どのような課金方式があるのか、また費用はどのくらいかかるのかを知ることで、予算計画を立てやすくなります。

ここでは、ディスプレイ広告にかかる費用について解説します。

課金方式は主に3種類

ディスプレイ広告の課金方式には、主に3種類あります。

1つ目はインプレッション課金(CPM)で、広告が表示された回数(通常1,000回表示ごと)に応じて費用が発生します。認知度向上に適しています。

2つ目はクリック課金(CPC)で、広告がクリックされるたびに費用が発生する仕組みです。Webサイトへの誘導を目的にする場合に多く利用されます。

3つ目はコンバージョン課金で、特定のコンバージョンが発生した場合に費用が発生する成果報酬型の方式です。ただし、この方式を利用するには一定の条件を満たす必要があります。

これらの課金方式を理解し、広告の目的に合わせて選択することが重要です。

①インプレッション課金:サービスの『成約』やLPへの『誘導』向き

インプレッション課金は、広告がユーザーに表示されるごとに費用が発生する課金方式です。

特に、ブランドや商品の認知度向上、あるいはより広いユーザー層へのリーチ拡大を目的とする場合に適しています。

表示回数が最大になるように広告が配信されるため、多くのユーザーに広告を見てもらえる可能性が高まります。

クリック課金と比較すると、ユーザーのアクションに影響されないため、料金設定がしやすいというメリットもあります。

②クリック課金:サービスの『周知』向き

クリック課金は、ユーザーが広告をクリックすることで費用が発生する仕組みです。

広告に興味を持ったユーザーのみがクリックするため、費用の無駄を抑えやすく、費用対効果を高めやすいという特徴があります。 なお、広告が表示されただけでは費用はかかりません。

この課金方式は、サービスの認知拡大やWebサイトへの誘導を目的とした広告配信に向いています。

③コンバージョン課金:一定の条件を満たし、広告予算が必要

コンバージョン課金は、コンバージョンが発生した場合にのみ費用が発生する成果報酬型の課金方式です。

クリックや表示だけでは費用がかからないため、費用対効果を重視する場合に適しています。

ただし、利用するには過去30日間に100件以上のコンバージョンを獲得していること、そのコンバージョンの9割がクリックしてから7日以内にコンバージョンに至っていることを満たす必要があります。

また、コンバージョン課金では、ある程度の広告予算を確保しましょう。

日予算や目標コンバージョン単価を低く設定しすぎると、広告の配信量が少なくなる可能性があるからです。

費用の相場

ディスプレイ広告にかかる費用の相場は、様々な要因によって変動します。

以下のような要因によって、クリック単価やインプレッション単価は大きく変わるからです。

- 広告媒体(Google、Yahoo!、SNSなど)

- ターゲティングの設定

- クリエイティブの質

- 競合の状況 など

一般的に、クリック単価は数十円〜数百円程度と言われていますが、特定のターゲット層や人気の高い掲載面に配信する場合は、単価が高くなる傾向があります。また、インプレッション単価も同様に変動し、目標とする表示回数によって必要な予算が変わってきます。コンバージョン課金は、上述したようにある程度の予算の確保が必要となります。

まずは少額の予算から始め、効果を見ながら調整していくのがおすすめです。

広告媒体の管理画面で日予算やキャンペーン全体の予算を設定することができます。

ディスプレイ広告の効果を高める5つのポイント

ディスプレイ広告の効果をさらに高めるために、次の5つのポイントを押さえておきましょう。

- 目的とターゲティングを明確にする

- 配信面を絞る

- タグを設置して効果測定をする

- 広告とランディングページの一貫性を高める

- 目的にマッチするクリエイティブを作成する

ディスプレイ広告は、ただ配信するだけでは十分な成果は得られません。

大きな効果につなげるべく、上記のポイントをしっかり押さえて適切に運用しましょう。

①目的とターゲティングを明確にする

ディスプレイ広告の効果を最大化するためには、広告を配信する「目的」とアプローチしたい「ターゲット」を明確にすることが非常に重要です。

なぜなら、認知度向上を目指すのか、それともWebサイトへの誘導や特定のアクション(コンバージョン)を獲得したいのかによって、最適なターゲティングやクリエイティブ、入札戦略が異なるからです。

たとえば、特定の商品を認知させたい場合は、その商品に興味を持ちそうなユーザー層を細かく設定し、視覚的に訴求力の高いクリエイティブを用意する必要があります。

目的とターゲットが曖昧なままでは、広告費用を無駄にしてしまう可能性があるため気をつけましょう。

②配信面を絞る

ディスプレイ広告の効果を高めるためには、広告が配信されるWebサイトやアプリ(配信面)を適切に管理しましょう。

すべての配信面に広告を表示するのではなく、自社のターゲット層が多く利用している媒体や、広告の目的達成につながりやすい配信面に絞り込むことで、広告費を効率的に活用できるからです。

特定のサイトを指定して配信するプレースメントターゲティングや、関連性の低いサイトを配信対象から除外する設定などを活用しましょう。

これにより、無駄な表示やクリックを減らし、よりコンバージョンにつながる可能性の高いユーザーにアプローチできます。

③タグを設置して効果測定をする

ディスプレイ広告の成果を正確に把握し、改善していくためには、広告用のタグをWebサイトに設置することが不可欠です。

タグを設置することで、広告が表示されたユーザーの行動(Webサイトへの訪問、コンバージョンなど)を計測できます。特に、サイトへの誘導やコンバージョン獲得を目的とする場合は、コンバージョンタグの設定が欠かせません。

また、タグはリマーケティングリストを作成するためにも必要となります。媒体ごとに設置するタグが異なる場合があるので、Google広告やYahoo!広告など、利用する媒体に合わせたタグを正確に設置しましょう。

効果測定データを分析することで、より効果的なターゲティングやクリエイティブの改善につなげられます。

④広告とランディングページの一貫性を高める

ディスプレイ広告のクリック率やコンバージョン率を高めるためには、広告クリエイティブと遷移先のLP(ランディングページ)の内容に一貫性を持たせましょう。

ユーザーは広告を見て興味を持ち、クリックしてランディングページに訪れます。

しかし、ランディングページの内容が広告で見た情報と異なっていたり、期待していた情報が見つからなかったりすると、すぐに離脱してしまう可能性が高まるからです。

広告で訴求している商品やサービス、キャンペーン内容と、ランディングページの情報やデザインを統一することで、ユーザーの期待に応え、スムーズなコンバージョンにつなげることができます。

⑤目的にマッチするクリエイティブを作成する

ディスプレイ広告の成果は、視覚的な要素であるクリエイティブに大きく左右されます。

そのため、広告の目的やターゲットユーザーに響く、魅力的なクリエイティブの作成を心がけてください。

たとえば、認知度向上を目指すなら、多くの人の目に留まりやすいデザインやメッセージを意識し、ブランドイメージを強く印象づけるようなクリエイティブが効果的です。

一方、コンバージョン獲得を目指すなら、商品やサービスの具体的なメリットやお得感を明確に伝え、行動を促すようなデザインやコピーを取り入れましょう。また、ターゲット層の興味関心に合わせた画像や動画を選定することも重要です。

作成したクリエイティブは、配信後も効果測定を行いながら、必要に応じて改善を続けることが成果向上につながります。

ディスプレイ広告とリスティング広告に関するよくある質問

ディスプレイ広告やリスティング広告について学ぶ中で、いくつかの疑問が生じることがあるでしょう。

ここでは、ディスプレイ広告とリスティング広告に関して、よく聞かれる質問とその回答をご紹介します。

それぞれどのような商材向きですか?

ディスプレイ広告は、画像や動画で商品の魅力を伝えやすいため、洋服や化粧品、家具など、視覚的な訴求が重要な商材と相性が良いとされています。

また、まだ世の中にあまり知られていない新しい商品やサービスなど、幅広い層に認知を広げたい商材にも向いています。

一方、リスティング広告は、特定のニーズを持って検索しているユーザーにアプローチするため、「〇〇 脱毛 おすすめ」のように具体的な悩みや解決策を探しているユーザー向けのサービスや、緊急性の高い商材(例:鍵開けサービスなど)に向いています。

ただし、バナーの工夫次第で様々な商材でディスプレイ広告の成果を出すことも可能です。

ディスプレイ広告の注意点はありますか?

ディスプレイ広告を運用するうえでの注意点は、まず広告の表示頻度(フリークエンシー)が高くなりすぎると、ユーザーに広告疲れを引き起こす可能性がある点です。そのため、適切な頻度制限を設定することが重要です。

また、様々なWebサイトやアプリに表示されるため、自社のブランドイメージに合わない掲載面に広告が表示されてしまうリスクもあります。意図しない配信面を除外する設定などを活用しましょう。

さらに、効果測定がリスティング広告に比べて難しい場合があるため、多角的に効果を分析する必要があります。

SNS広告や純広告、DSPとの違いは何ですか?

ディスプレイ広告と同様に、SNS広告、純広告、DSPもWeb広告の一種ですが、それぞれ特徴が異なります。

それぞれの違いは以下のとおりです。

- SNS広告:FacebookやInstagramなどのSNSプラットフォーム内に表示される広告で、ユーザーの属性や興味関心に基づいた詳細なターゲティングができる

- 純広告:特定のWebサイトやメディアの広告枠を一定期間買い取る広告で、特定の媒体のユーザー層に確実にアプローチしたい場合に用いられる

- DSP(DemandSidePlatform):広告主の効果最大化を支援するプラットフォームで、複数の広告媒体の広告枠を横断的に管理し、効率的な配信ができる

ディスプレイ広告は、これらの広告手法と比べて、より幅広いWebサイトやアプリに多様なフォーマットで配信できる点が特徴と言えます。

まとめ

今回は、ディスプレイ広告について、その基本的な仕組みからリスティング広告との違い、種類、メリット・デメリット、そして費用について解説しました。

ディスプレイ広告は、画像や動画を用いて幅広いWebサイトやアプリに広告を表示し、特に商品やサービスの認知度向上や潜在層へのアプローチに強みがある広告手法です。

具体的には、以下のように5つの特徴があります。

- リスティング広告よりも目に留まりやすい

- 幅広く広告を表示できる

- ターゲティングの種類が豊富にある

- フォーマットの種類が豊富にある

- 視覚的なクリエイティブで訴求できる

リスティング広告が顕在層へのコンバージョン獲得に向いているのに対し、ディスプレイ広告は視覚的な訴求力でユーザーの興味を引きつけ、認知拡大やブランディングに効果を発揮します。

それぞれの種類や特徴やメリット・デメリット、費用を理解し、目的に合わせて適切に運用することで、より効果的な広告成果につなげることができます。

ディスプレイ広告の効果を高めるには、次の5つのポイントも押さえておきましょう。

- 目的とターゲティングを明確にする

- 配信面を絞る

- タグを設置して効果測定をする

- 広告とランディングページの一貫性を高める

- 目的にマッチするクリエイティブを作成する

ぜひこの記事を参考に、あなたのWeb広告戦略にディスプレイ広告を組み込むことを検討してみてください。