- 自社のブランド名が他社のリスティング広告で使われている…どうすれば良いいの?

- 意図せず他社の商標を広告で使ってしまい、トラブルにならないか不安…

- リスティング広告での商標利用に関するルールや具体的な対処法が知りたい!

こんな悩みにお答えします。

リスティング広告は集客に有効な手段ですが、商標の扱いは複雑で、知らないうちに商標権侵害をしてしまう可能性があります。

商標権侵害は、広告の停止だけでなく、法的な罰則や企業イメージの悪化につながることも。

そのため、この記事では以下の内容をお伝えします。

- リスティング広告における商標利用の基本と注意点

- リスティング広告で『商標権侵害』と判断される具体的なケース

- リスティング広告で『広告ポリシー違反』の可能性があるケース

- 他社の商標をリスティング広告で利用する場合の潜在的リスク

- 自社の商標が他社のリスティング広告で不正利用された際の対処法

- 【Google/Yahoo!別】広告媒体への商標利用制限の申請手順

最後まで読むことで、商標権侵害のリスクを理解し、安全な広告運用を行うためのノウハウがわかります。

リスティング広告の商標にまつわる知識は、広告運用するうえで必ず身につけておきましょう。

リスティング広告における商標利用の基本と注意点

リスティング広告を運用する際、いかなる場合においても他社の商標を使うことには注意が必要です。

キーワードとして他社の商標を使用する行為は、すぐに商標権侵害とは判断されにくい傾向があります。違法になるケースは滅多になく、問題になることも非常に稀です。

とはいえ、広告の表示方法や内容によっては法的な問題に発展する可能性も否定できません。

広告プラットフォームも商標に関するポリシーを定めており、プラットフォームのポリシー違反による広告停止リスクも考慮する必要があります。

広告運用者には、商標をどのように使用すれば問題がないのか、その判断基準を理解し、適切な広告作成を心がけることが求められます。

商標権とは『商標』を保護する権利

商標権とは、商品やサービスに使う「商標」を保護するための権利です。特許庁に出願し登録することで発生し、社名やブランド名、商品名などの文字商標、ロゴマークなどの図形商標などが保護対象となります。

商標権の効力は、登録された商標と同一の商標だけでなく、似ている範囲にも及びます。権利の存続期間は10年ですが、申請により更新できます。

リスティング広告において商標登録されている商標を無断使用し、広告を出稿した場合、商標権侵害と判断されると罰則を受ける可能性があるので注意しましょう。商標権侵害とは、登録商標を使用する正当な権利のない人が、事業として登録商標を使う行為を指します。

万が一、商標権を侵害した場合は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。

このように、リスティング広告で商標を使用する際は、その使い方によっては商標権侵害にあたるケースがあるため、十分に注意しなければならないのです。

商標登録のくわしい情報を把握する5ステップ

商標登録にまつわる情報を照会するには、以下の5ステップを参考にしてみてください。

【ステップ1】

まずは以下のURLより、サイトにアクセスしましょう。

【ステップ1】

次に、ヘッダーメニューより『商標検索』をクリックします。

【ステップ2】

検索キーワード欄に調べたい商標名を入力し、画面下部にある『検索』ボタンをクリックします。

【ステップ3】

商標登録があれば上図のように表示されますので、テキストリンクをクリックします。

【ステップ4】

後述しますが、GoogleやYahoo!へ商標利用制限の申請をする際は、必要に応じてこれらの情報を活用しましょう。

商標権侵害には大きなリスクが伴う

実際に商標権を侵害してしまうと、企業にとって非常に大きなリスクを伴います。

もし商標権を侵害していると判断された場合、広告の停止やアカウントの停止といったプラットフォームからの措置だけでなく、商標権者からの損害賠償請求や、最悪の場合、刑事罰の対象となる可能性も考えられます。

また、企業イメージの低下や顧客からの信頼失墜にもつながり、長期的な事業活動に悪影響を及ぼす恐れも。

このようなリスクを避けるためには、リスティング広告を運用する担当者が商標権に関する正しい知識を持ち、常に最新のポリシーを確認することが重要です。

リスティング広告で『商標権侵害』と判断される具体的なケース

リスティング広告では、検索キーワードに他社の商標を含めること自体は直ちに商標権侵害と判断されない一方で、広告文や説明文に他社の商標を無断で使用することは原則として認められていません。

特に、ユーザーが広告主と商標権者を間違えてしまうような表現や、商標権者の信用を傷つけるような表現は、商標権侵害に該当する可能性が高くなります。

たとえば、競合他社のブランド名を広告のタイトルや説明文に含めて表示すると、ユーザーが自社広告と他社を混同する「出所混同」のおそれが生じ、商標権侵害と判断されるリスクが非常に高まります。

他にも、自社がその商標の公式な販売元であるかのように誤認させる表示や、競合他社の商標を無断で比較広告に使用するケースなどが挙げられます。

このような行為は、広告プラットフォームのポリシー違反にもあたり、広告の停止や法的措置につながる可能性もあります。リスティング広告を運用する際は、これらの判断基準を理解し、慎重な広告作成を心がける必要があります。

リスティング広告で『広告ポリシー違反』の可能性があるケース

リスティング広告では、法律による商標権侵害とは別に、Google広告やYahoo!広告といった各広告媒体が定める『広告ポリシー』に違反する可能性も考えておきましょう。

広告ポリシーは、商標法とは異なる独自の基準を設けており、広告ポリシーに違反するとリスティング広告が停止される場合があります。

たとえば、他社の商標をリスティング広告の文中で使用することが、広告ポリシーで禁止されているケースがこれに該当します。

商標権侵害に至らない場合でも、広告ポリシーに抵触すると広告配信が停止されるため、広告運用者は商標法だけでなく各広告媒体のポリシーもしっかりと理解しておく必要があります。

他社の商標をキーワードに設定して広告を配信する場合

上述したように、他社の商標をキーワード設定して広告を配信する場合なら、直ちに商標権侵害とはなりません。

なぜなら、キーワード設定が広告の内部的な設定にとどまり、ユーザーの目に直接触れる「商標としての使用」にはあたらないという考え方に基づいているからです。

実際に過去の判例でも、キーワード設定のみで違法と認められないケースがありました。

しかし、広告文やランディングページの内容と合わせて総合的に判断した結果、ユーザーが広告主と商標権者を混同する可能性がある場合は、商標権侵害と判断されることを覚えておきましょう。

また、各広告媒体のポリシーによっては、キーワードとして他社商標を設定すること自体がポリシー違反となる可能性もあるため、注意が必要です。

他社の商標をリスティング広告で利用する場合の潜在的リスク

他社の商標をリスティング広告で利用することは、多くの潜在的なリスクをはらんでいます。

たとえ意図的でなくても、商標権侵害と判断されると、広告の停止だけでなく、法的な紛争に巻き込まれる可能性があります。損害賠償請求や、場合によっては刑事罰が科されることも。

さらに、ブランドイメージの低下や、ユーザーからの信頼を失うことにもつながりかねません。

これらのリスクについて、具体的に見ていきましょう。

アカウント停止や法的措置につながる可能性

リスティング広告で他社の商標を不適切に利用した場合、広告媒体によるアカウント停止の可能性があります。

これは、各広告媒体が定める広告ポリシーに違反したと判断されるためです。

さらに、商標権を侵害していると判断された場合は、商標権者から損害賠償請求や差し止め請求などの法的措置を受ける可能性もあります。

これらの法的トラブルは、多大な時間、費用、労力を要するだけでなく、企業としての信用を大きく損なうことにもつながります。

ブランドイメージの低下やユーザーからの信頼損失

他社の商標をリスティング広告で不正に利用することは、ブランドイメージの低下やユーザーからの信頼損失に直結します。

なぜなら、ユーザーは広告を通じて企業の信頼性や誠実さを判断するため、他社の商標を無断で使っている広告を見ると、その企業に対して不信感を抱く可能性があるからです。

また、商標権侵害が明るみに出た場合、企業倫理に反する行為として世間からの批判を浴びることも考えられます。一度失われたブランドイメージや信頼を取り戻すには、多大な時間と努力が必要になります。

短期的な成果を追求するあまり、長期的な企業の価値を損なわないよう、商標利用には細心の注意を払いましょう。

自社の商標が他社のリスティング広告で不正利用された際の対処法

ではここからは逆に、自社の商標が他社のリスティング広告で不正利用されたケースについて解説していきます。

自社の商標が他社のリスティング広告で不正に利用されている場合、放置することはブランドイメージの毀損や機会損失につながりかねません。ですので、このような事態に直面したときは、適切な対処法を講じることが重要です。

主な対応は、下記の2点です。

- 広告を出稿している競合他社への直接の停止依頼

- 広告媒体への商標利用制限の申し立て

状況に応じて、これらの方法を組み合わせることで、効果的に自社の商標を守れるでしょう。冷静かつ迅速な対応が、問題解決への鍵となります。

①広告を出稿している競合他社へ直接停止を依頼する

自社の商標が他社のリスティング広告のキーワードとして使われている場合、広告媒体への申し立てでは対応できません。

なぜなら、キーワードとしての商標利用には違法性がなく、各広告媒体のポリシー違反にも該当しないからです。

そのため、企業間での話し合いが解決の糸口となります。具体的には、広告を出稿している競合他社へ直接連絡を取り、広告の停止を依頼する必要があります。

直接依頼するときは、自社の商標権の存在を明確に伝え、紳士的な態度で交渉することが大切です。

除外キーワードの登録を依頼するなど、具体的な対応策を提示することで、相手側も対応しやすくなります。

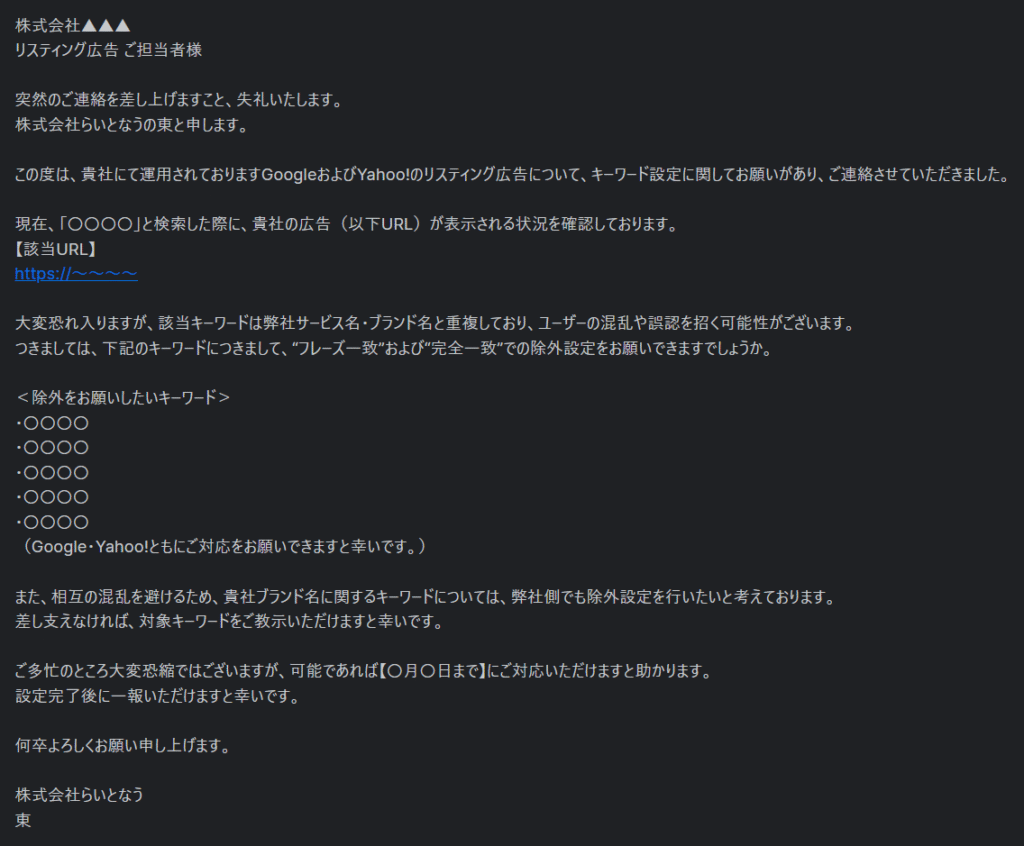

(参考)企業宛の文書例

企業宛に広告の停止を依頼する文書を作成する際は、以下の点を盛り込むと効果的です。

- 自社が商標権者であることを明確に伝える

- 他社が配信しているリスティング広告で、自社の登録商標が不適切に使用されている具体的な箇所を明記する

- 当該広告の即時停止と今後の再発防止を求め、対応期限を設定する

ただし、法律違反をしているわけでもなく、意図せずに広告が出てしまっているケースもあるため、対応しなくても良いことをお願いする紳士協定であること忘れずに作成しましょう。

具体的には、以下の例文を参考にしてみてくださいね。

②広告媒体(Google・Yahoo!)へ商標利用の制限を申し立てる

自社の商標が他社のリスティング広告文で不正に利用されている場合は、Google広告やYahoo!広告といった広告媒体に商標利用の制限を申し立てられます。

広告媒体は、現地の商標法を遵守し、商標権を侵害する広告を認めていません。商標権者からの申し立てがあった場合、媒体側は調査を行い、商標の使用に制限を加えてもらえます。

ただし、この利用制限はあくまでも広告文が対象です。

申し立てるときは商標登録証などの必要書類を準備し、各媒体の専用フォームから申請することで、他社広告文での商標の利用を制限できます。

【Google/Yahoo!別】広告媒体への商標利用制限の申請手順

では、自社の商標が他社のリスティング広告で不正に利用されている場合の、Google広告やYahoo!広告への申請手順について解説していきます。

それぞれの広告媒体で申請方法や必要書類が異なるため事前に確認しておくことが重要です。

Google広告とYahoo!広告では、商標権所有者やその代理人からの申し立てを受け付けており、指定のフォームから必要事項を入力し関連書類を提出することで、他社広告における商標の使用を制限できる可能性があります。

Google広告での商標権侵害の申し立て方法と必要書類

Google広告で商標権侵害の申し立てを行う場合、Googleが提供する以下のフォームを利用します。

このフォームは、以下のような方が利用できます。

- 商標権所有者

- 商標登録に記載されている登録弁護士

- 商標権を持つ親会社の本社の代理人

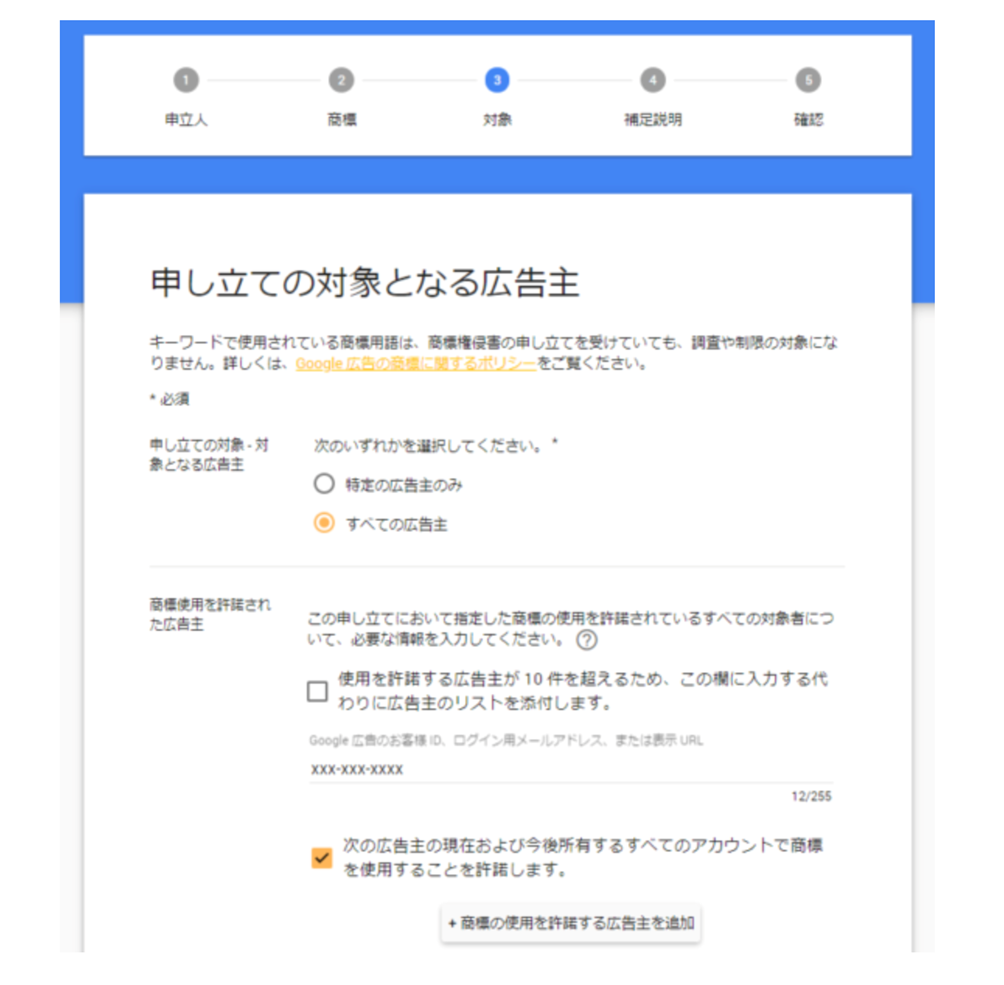

申し立てには、メールアドレス、商標登録番号、使用制限または許諾する広告主の情報などが必要となります。

特に、下図のように商標使用を許諾するGoogle広告アカウントの顧客IDを入力しないと、自社の広告文でさえ対象の商標ワードが使用できなくなる可能性があるため、注意が必要です。

フォームに沿って必要事項を記入し、滞りなく審査が進めば、申請した商標名を広告文で使用しており、かつ許諾されなかったアカウントの広告が掲載停止となります。

通常、送信後1週間程度でGoogleから審査完了の連絡が届きます。

Yahoo!広告での商標使用制限の申請方法と必要書類

Yahoo!広告で商標使用制限の申請を行う場合、Yahoo!が提供する以下のフォームを利用します。

申請できる方は、以下のいずれかです。

- 商標の商標権者本人

- 商標権者が認めた代理人

申請にあたっては、メールアドレスや許諾する広告主の情報に加えて、以下の2つも準備しましょう。

- 申請者の名刺の電子ファイル

- 特許庁が発行した商標登録証または商標原簿の写しも

いずれもスキャンデータまたは写真で用意し、ファイル形式はJPG,PDF,BMP,PNGにしておきましょう。これらの書類をフォームに添付し、必要事項を入力して申請します。

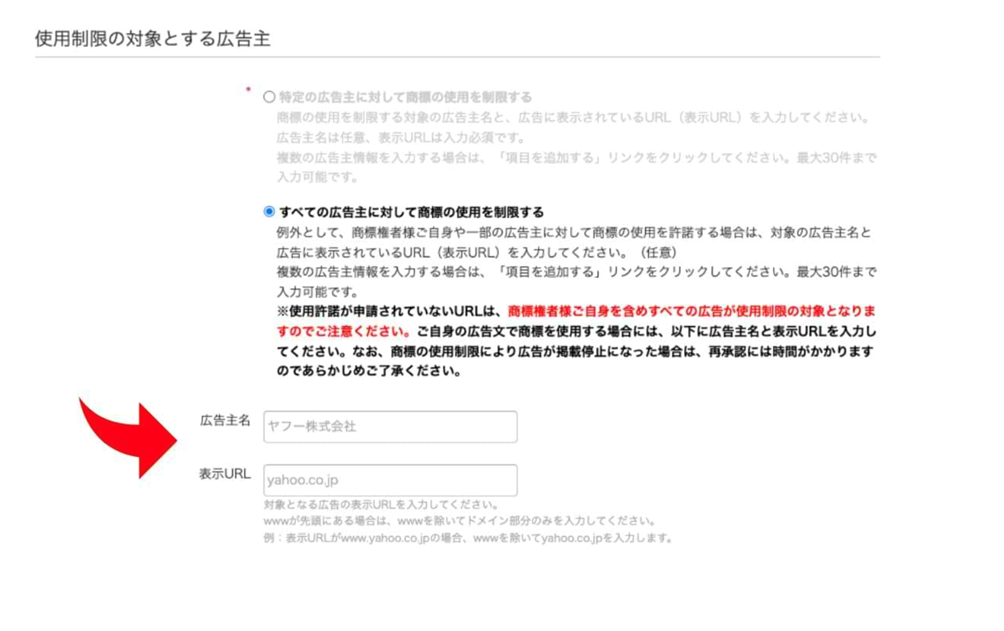

Yahoo!広告もGoogle広告と同様に、下図のように特定の広告主に対して商標の使用を許諾しておきましょう。

Yahoo!に受理されたら、商標利用の制限ができます。

まとめ

今回は、リスティング広告における商標権侵害についてくわしく解説しました。

リスティング広告を運用するうえで、他社の商標権を侵害しないための配慮は不可欠です。検索キーワードの選定や広告文の作成では、Google広告やYahoo!広告のポリシー、そして法的なルールを正しく理解しておきましょう。

意図せずとも商標権侵害と判断されれば、広告の停止やアカウント停止に繋がり、場合によっては損害賠償請求といった法的措置、さらには企業イメージの低下やユーザーからの信頼損失というリスクも存在するからです。

自社の商標を守るための保護申請や、他社の商標を利用する際の慎重な確認を徹底し、トラブルのない広告運用を目指してくださいね。

もし、自社の商標が不正に利用されているのを発見した場合は、広告媒体への申し立てや、直接相手企業への停止依頼を検討することが重要です。 これらの情報を参考に、安全かつ効果的なリスティング広告運用を行いましょう。