- ランディングページ(LP)ってどういうもの?基礎知識を身につけたい!

- 成果の出るLPを作りたいけど、何から手をつければいいの?

- LPを作ってみたものの、なかなか売上や問い合わせにつながらない…

こんな悩みにお答えします。

Webマーケティングで成果を出すために、ランディングページの重要性はますます高まっていますが、その役割や作り方を正しく理解できているでしょうか。

LPは、広告費用の効果を左右する重要なWebページです。LP作成を外注する機会もあろうかと思いますが、LPを理解せずに売上は上げられないと言っても過言ではありません。

そこで、この記事では以下の内容について網羅的に解説します。

- ランディングページの基礎知識

- ランディングページとの特徴とは?5つの視点でホームページと比較

- ランディングページを作成する5つのメリット・デメリット

- 成果を出すランディングページに欠かせない構成要素とは?

- ランディングページの作り方3ステップ

- ランディングページを制作・運用するときの6つの注意点

- ランディングページの効果を最大化する3つのコツ

- ランディングページ制作にかかる費用の目安

この記事を読めば、成果につながるランディングページの全体像がわかり、自社のマーケティング活動を加速させる第一歩を踏み出せます。確かな成果を手にすべく、ぜひ最後までご覧ください。

ランディングページ(LP)とは?

ランディングページ(LP)とは、直訳すると「着地ページ」という意味です。

Web広告やSNSのリンク、検索結果などをクリックしたユーザーが、最初に「着地(ランディング)」するWebページのことを指します。

この言葉には、Webマーケティングで一般的に使われる「狭義」の意味と、アクセス解析などで使われる「広義」の意味の2つが存在します。

どちらもWebサイトにおける重要な役割を担っており、目的によってその意味合いや使われ方が異なります。

LPとは特定のアクションを促す1枚のWebページ

一般的にビジネスで「LP」という場合、ユーザーに特定のアクションを促すことに特化した、1枚の縦に長いWebページを指します。

このページは、下記のような明確なゴール(コンバージョン)を達成するためだけに作られます。

- 商品購入

- 問い合わせ

- 資料請求

- セミナー申し込み

そのため、ユーザーの注意が他の情報にそれないよう、他のページへのリンクは意図的に少なく設計されています。

訪問したユーザーの気持ちを動かし、最終的に行動してもらうためのセールスレターのような役割を持っているのが特徴です。

広告のリンク先として使われる「狭義のLP」

Webマーケティングの現場で最も一般的に使われるのが、狭義としてのLPです。

これは、リスティング広告やSNS広告、ディスプレイ広告など、費用をかけて出稿したWeb広告のリンク先として設定されるページを指します。

広告の目的は、クリックしたユーザーに商品を購入してもらうなどの具体的な成果を出すことです。

そのため、リンク先であるLPも、広告の内容と連動させ、ユーザーの期待に応えつつコンバージョンへと強力に導くための専用ページとして作られます。

ユーザーが最初に訪れるすべてのページを指す「広義のLP」

一方、広義としてのLPは、アクセス解析の世界で使われる言葉です。

Googleアナリティクス(GA4)などのツールでは、ユーザーがどんな経路(検索、広告、SNSなど)からであれ、セッションの起点、つまりそのサイトで最初に訪問したページすべてをランディングページとして認識します。

そのため、トップページやブログ記事、会社概要ページなども広義のランディングページに含まれます。

使われる文脈によって、「ランディングページ(LP)」という言葉が指す意味や対象が異なることを押さえておきましょう。

ランディングページの目的はコンバージョン率の最大化

ランディングページの最大の目的は、広告などをクリックしてページを訪れたユーザーに、商品購入や資料請求といった特定のアクションを起こしてもらい、コンバージョン率(CVR)を最大化することです。

そのため、通常のWebサイトが幅広い情報提供を目的とするのに対し、ランディングページではアピールしたい商品やサービスに関する訴求を1ページに集約します。

流入してきたユーザーのニーズに合わせて構成やデザインといった要素を最適化し、購入や問い合わせといったゴールまで迷わせずに導くことが重要だからです。

もし広告の成果を上げたいのであれば、ランディングページの出来栄えが売上を大きく左右することを覚えておきましょう。

ランディングページとの特徴とは?5つの視点でホームページと比較

ランディングページとホームページは、どちらもWebサイトの一種ですが、その目的や構造には明確な違いがあります。両者の特徴を正しく理解することは、効果的なWebマーケティング戦略を立てるうえで欠かせません。

ここでは、ランディングページとホームページの違いを5つの比較ポイントでわかりやすく解説します。

それぞれの役割を把握し、目的に応じて適切に使い分けることで、マーケティング効果の最大化が期待できます。

それぞれ順にチェックしていきましょう。

目的が異なる

ランディングページの目的は、特定の商品やサービスの購入、問い合わせといったコンバージョンを獲得することに特化しています。

つまり、セールスに注力し、売上に直結させる役割を担います。

一方、ホームページ(HP)の主な目的は、以下のように網羅的な情報を提供し、ユーザーとの関係を築くことです。

- 企業情報

- 事業内容

- 採用情報

- 活動内容

- 販売実績 など

企業の顔として、信頼性やブランディングを高める役割が中心となります。

ページ構成が異なる

ランディングページは、ユーザーをコンバージョンまで一気に導くため、伝えたい情報を1ページに集約した縦長の構成が基本です。

ストーリーに沿って情報を展開し、ページ内でセールスが完結するように作られます。

対して、ホームページは以下のように複数のページで構成されるサイト構造になっています。

- トップページ

- サービス一覧

- 会社概要

- ブログ など

ユーザーがサイト内を自由に回遊し、必要な情報を探せるように設計されているのが特徴です。

デザインの違い

ランディングページは、ユーザーの購入意欲を高めるため、目を引く色使いや大きな画像、アニメーションなどを積極的に使用し、インパクトのあるデザインで作成されます。

購入ボタンは目立つように大きく配置するなど、アクションを促すための工夫が随所に見られます。

一方、Webサイトは、企業の信頼性やブランドイメージを伝えるため、全体的に統一感のある落ち着いたデザインで作成されることが多いです。

わかりやすく整理されたレイアウトで、ユーザーが必要な情報にたどり着きやすいように配慮されています。

リンク設置の違い

ランディングページは、ユーザーにコンバージョンという一つのゴールに集中してもらうため、外部サイトへのリンクやサイト内の他ページへのリンクを意図的に排除します。

これにより、ユーザーの注意が散漫になるのを防ぎ、離脱を最小限に抑えられるからです。

一方、ホームページは、ユーザーにサイト内のさまざまな情報を見てもらうことを目的とするため、グローバルナビゲーションや関連ページへのリンクなど、複数のリンクを配置します。

Web広告との連動性

ランディングページは、リスティング広告やSNS広告といったWeb広告のクリック先の受け皿として作成されるのが基本で、広告運用とは切っても切れない関係にあります。

そのため、広告のメッセージとLPの内容を一致させることで、広告効果を最大化します。

ホームページも広告のリンク先になることはありますが、LPほど密接に連動して運用されるケースは少なく、より幅広い目的で活用されます。

ランディングページを作成する5つのメリット

Webマーケティングにおいて、なぜランディングページの作成が必要なのでしょうか。

その理由は、コンバージョン獲得において非常に効果的なメリットが複数あるためです。

ホームページとは別に専用のページを用意することで、売上UPやリード獲得に大きく貢献します。

ここでは、ランディングページを作成する代表的な5つのメリットを解説します。

- ユーザーの行動を誘導しコンバージョン率を高めやすい

- 伝えたい情報を意図した順番で訴求できる

- セールスを強化しつつブランドイメージを保つことができる

- 広告ごとに内容を最適化して効果を最大化できる

- 改善策を把握しやすい

これらの理由を理解することで、LPの必要性やその効果をより深く把握できます。

①ユーザーの行動を誘導しコンバージョン率を高めやすい

ランディングページは、訪問者の「読む」「見る」といった行動を一直線にゴールまで誘導する設計になっているため、結果としてコンバージョン率(CVR)が高まりやすいという大きなメリットがあります。

ページ内の情報を絞り込み、他のページへのリンクをなくすことで、ユーザーの注意を散漫にさせません。

資料請求や商品購入を促したい場合など、非常に有効な手段として活用されています。

②伝えたい情報を意図した順番で訴求できる

縦に長い1ページの構成を活かし、情報を意図した順番でユーザーに伝えられる点もメリットです。

くわしくは後述しますが、以下のように心理的なストーリーに沿ってコンテンツを配置できるからです。

- ユーザーの悩みや課題に共感する

- その解決策として商品を提示する

- お客様の声で信頼性を高める

- 最後に行動を促す

ユーザーがページをスクロールするにつれて、自然と商品やサービスの魅力が伝わり、購買意欲を高めるような訴求ができます。

③セールスを強化しつつブランドイメージを保つことができる

公式サイト全体でセールス色を強く出すと、企業のブランドイメージを損なう恐れがあります。

しかし、ランディングページであればその心配がありません。

なぜなら、LPは基本的に広告などから訪問した特定のユーザーしか見ないため、セールスに振り切った強い訴求を行っても、公式サイトのブランドイメージへの影響は限定的だからです。

ブランドサイトでは世界観を重視しつつ、LPではコンバージョン獲得に特化するという使い分けができるのは大きなメリットです。

④広告ごとに内容を最適化して効果を最大化できる

複数のターゲットやキーワードで広告を出稿する場合、それぞれの広告内容に合わせたランディングページを個別に用意できます。

たとえば、20代女性向けの広告にはその層に響くデザインやコピーのLPを、40代男性向けの広告には別のLPを用意するといった対応ができます。

このように広告とページのメッセージを一貫させることで、ユーザーの期待を裏切らず、クリック後の離脱を防ぎ、広告効果の最大化を図れます。

⑤改善策を把握しやすい

ランディングページは1枚のWebページで構成されているため、複数のページから成るWebサイトと比較して分析がしやすいというメリットがあります。

どこでユーザーが離脱しているのか、どのボタンがクリックされているのかといったデータ分析が容易なため、改善すべき点が把握しやすいからです。

そのため、A/Bテストなどの改善施策をスピーディーに実行でき、PDCAサイクルを高速で回せるため、成果につながりやすいのです。

ランディングページを作成する5つのデメリット

ランディングページは非常に強力なマーケティングツールですが、制作や運用にはいくつかのデメリットも存在します。

メリットだけでなく、これらの課題を事前に理解しておくことで、計画的にリソースを配分し、失敗のリスクを減らすことができます。

ここでは、LPを作成する際に直面する可能性のある5つのデメリットについて解説します。

- 制作や改善にコストと時間がかかる

- LP運用には人的リソースが必要になる

- SEOでの自然検索流入は期待できない

- サイト内での回遊が起こりにくい

- ユーザーの直帰率が高くなりやすい

LPで成果を出すためにも、これらについても理解を深めておきましょう。

①制作や改善にコストと時間がかかる

成果の出るランディングページを制作するには、次のような専門的なスキルが求められます。

- マーケティング戦略

- コピーライティング

- デザイン

- コーディング

そのため、制作会社などに外注する場合、数十万円〜百万円以上の費用がかかることも少なくありません。

また、一度作って終わりではなく、公開後も効果測定をしながら継続的に改善していく必要があり、そのためのコストと時間も考慮しなければなりません。

もし自社にノウハウがなければ、これらの負担は大きなデメリットになります。

②LP運用には人的リソースが必要になる

ランディングページは、広告と連動させて運用するのが基本です。

LP制作後も放置するのではなく、広告の成果と合わせて効果を検証し、適切に改善していく必要があります。

具体的には、専門的な知識を持った担当者による、以下のような継続的な運用が不可欠です。

- 掲載情報の更新

- A/Bテストの実施

- ヒートマップ分析 など

この運用リソースを確保できない場合、せっかく作ったLPも成果を出せずに終わってしまう可能性があります。

③SEOでの自然検索流入は期待できない

ランディングページは、セールスに特化した内容で構成され、テキスト量が少ない傾向にあります。また、1ページで完結しているため被リンクも集まりにくく、検索エンジンから評価されにくい構造です。

そのため、GoogleやYahoo!などの検索結果からの自然検索流入(オーガニック流入)はほとんど期待できません。

LPへの集客は、リスティング広告やSNS広告といった広告からの流入がメインになることを理解しておきましょう。

④サイト内での回遊が起こりにくい

ランディングページの大きな特徴は、ユーザーの離脱を防ぐために他のページへのリンクを極力なくしている点です。

コンバージョン率を高めるうえではメリットになりますが、一方でユーザーがサイト内の他のページを見て回る「回遊」が起こりにくいというデメリットにもなります。

そのため、企業全体の情報や他の商品・サービスを知ってもらう機会を損失しかねないのです。

LPはあくまで単一目的の達成に特化したページであると割り切って運用しましょう。

⑤ユーザーの直帰率が高くなりやすい

直帰率とは、訪問者が最初にアクセスした1ページだけを見てサイトを離れてしまった割合のことです。

LPでは、コンバージョンに至らなかったユーザーは他に移動するリンクがないため、必然的にページを閉じるかブラウザバックすることになります。そのため、ホームページと比較して直帰率は極めて高くなる傾向があります。

また、縦に長いページ構成のため、途中で内容に飽きて離脱する訪問者も少なくありません。

LPの直帰率の高さは、ある程度は構造上の特性として受け入れる必要があります。

成果を出すランディングページに欠かせない構成要素

成果を出すランディングページには、ユーザーの心理を巧みに誘導するための基本的な構成(型)が存在します。

この構成要素を理解し、自社の商品やサービスに合わせて適切にレイアウトすることで、コンバージョン率は大きく向上します。

ここでは、LPを構成する主要なコンテンツと、それぞれの項目が持つ役割について、ページの上から順番に解説します。この基本の型を参考に、自社のLPの構成イメージを組み立ててみてください。

【ファーストビュー】最初の数秒でユーザーを引きつける

ファーストビューは、ユーザーがページを訪れて最初に目にする画面領域のことです。

ユーザーはここで「自分に関係があるか?」「続きを読む価値があるか?」をわずか数秒で判断するため、LPの中で最も重要な要素と言えます。

ここでユーザーの心を掴めなければ、すぐに離脱されてしまいます。

魅力的なキャッチコピーやメインビジュアルを用いて、広告をクリックしたユーザーの期待に応え、瞬時に興味を引きつけることが求められます。

キャッチコピー|ユーザーが求める内容を示す

ファーストビューの中でも特に重要なのがキャッチコピーです。

広告文や検索キーワードを見てLPに流入してきたユーザーが、「自分が求めていた情報はこれだ!」と直感的に理解できる言葉でなければなりません。もしくは、商品・サービスの内容がパッとみて理解できるようにする必要があります。

流入元の広告と内容のギャップが起こらないように、メッセージに一貫性を持たせることも重要です。

ユーザーが抱える悩みや、商品によって得られる未来(ベネフィット)を端的に表現したコピーを使用することで、続きを読む動機を与えられます。

メイン画像|ユーザーが求めるイメージと合わせる

メイン画像は、テキスト以上にユーザーへ強いインパクトを与える重要な要素です。

商品やサービスを利用することで得られる理想の未来を視覚的に伝え、ユーザーの興味関心を高める役割があります。

広告バナーから流入してきたユーザーに対しては、そのバナー画像と親和性のあるメイン画像を使用することが効果的です。

これにより、ユーザーが広告から抱いたイメージとのギャップをなくし、安心してページを読み進めてもらうことができます。

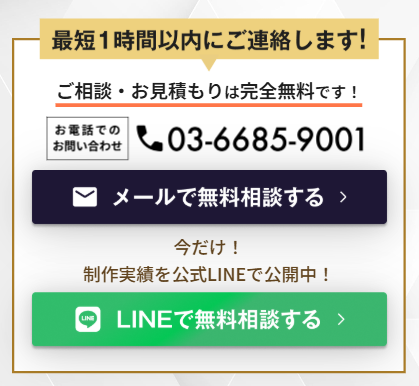

CTA(Call to action)|アクションしやすいボタンを設置する

CTAとは「Call To Action」の略で、ユーザーに行動を促すためのボタンやリンクのことです。

具体的には、以下のようなコンバージョンボタンがこれにあたります。

- 「今すぐ購入する」

- 「無料で資料請求する」

- 「タップして申し込む」

ユーザーが一目でボタンだと認識でき、クリックしたくなるようなデザインにすることが重要です。

ファーストビューにCTAを配置することで、ページを訪れてすぐに行動したい意欲の高いユーザーを取りこぼさずに済みます。

ボタンの色やコピー、配置場所はA/Bテストを繰り返して最適化していくのが一般的です。

【共感・課題提起】ユーザーの悩みを自分ごと化させる

ファーストビューでユーザーの興味を引いた後は、「こんなお悩みありませんか?」といった形で、ユーザーが抱えているであろう悩みや課題を具体的に提示します。

ターゲットとなるペルソナが日頃感じているであろう問題を言語化することで、ユーザーは「これはまさに自分のことだ!」とページの内容に強く引き込まれます。

この共感のプロセスを通じて、「これから紹介する商品が自分の悩みを解決してくれるかもしれない」という期待感を醸成できます。

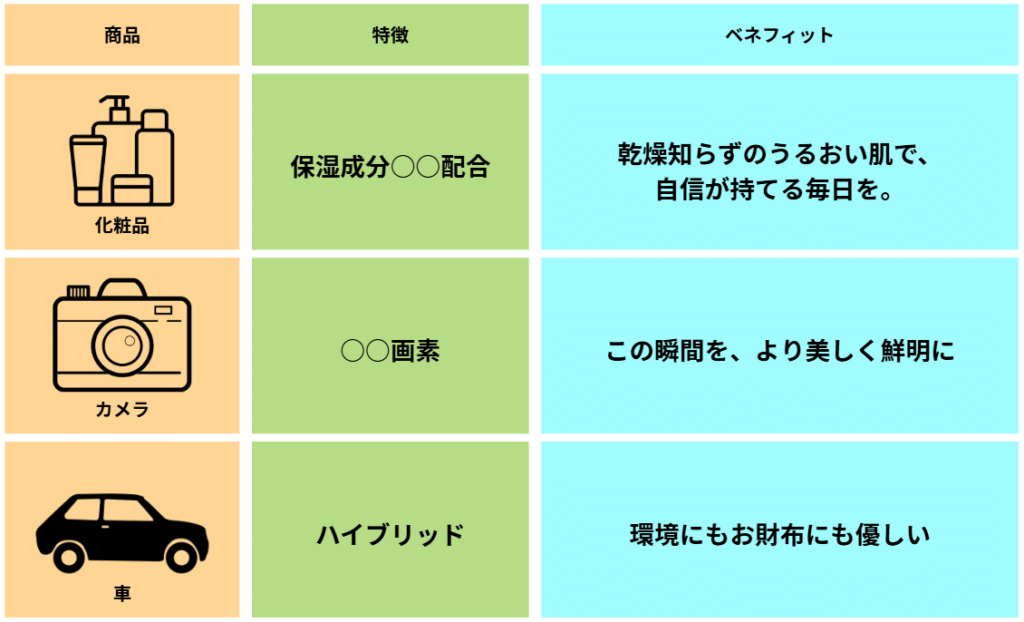

【商品・サービスの紹介】具体的なベネフィットを提示する

ユーザーの悩みに共感を示したうえで、その解決策として自社の商品やサービスを紹介します。

ここで重要なのは、単なるスペックや機能(特徴)を羅列するのではなく、それによってユーザーが何を得られるのかという「ベネフィット(便益)」を伝えることです。

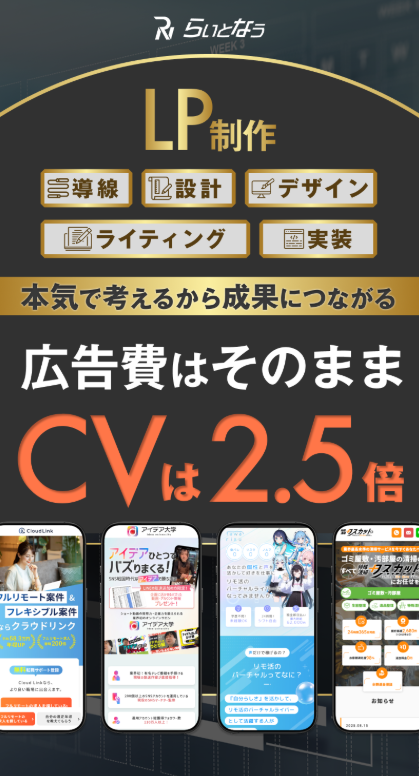

上図のように具体的なベネフィットを提示することで、ユーザーの購買意欲を刺激できるのです。

【お客様の声・実績】第三者の評価で信頼性を高める

どれだけ良い商品だと説明しても、売り手の言葉だけではユーザーはなかなか信用しません。

そこで重要になるのが、「お客様の声」や「導入実績」といった第三者からの客観的な評価。

上図のように、実際の事例や、「顧客満足度95%」といった具体的なデータを示すことで、情報の信頼性が格段に高まります。

これにより、ユーザーは購入に対する不安を払拭し、安心して次のステップへ進むことができます。

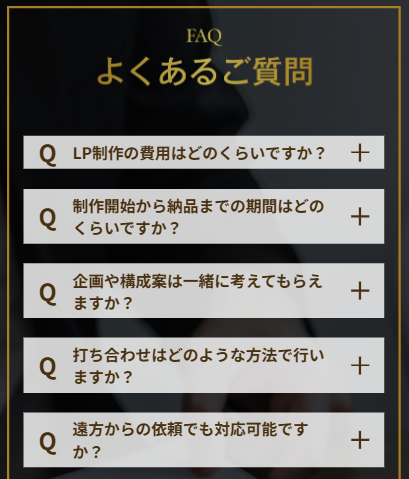

【よくある質問】購入前の不安・疑問を解消する

ユーザーが商品を購入する直前には、「もし効果がなかったらどうしよう…」「送料はかかるのかな?」といった細かな疑問や不安が残っているものです。

この最終的な懸念点を解消するために、「よくある質問(FAQ)」のセクションを設けます。

想定される質問とそれに対する回答をQ&A形式でまとめておくことで、ユーザーは自ら疑問を解決でき、安心して購入ボタンを押すことができます。

このように先回りしてユーザーの不安に丁寧に対応しておくと、信頼感の向上につなげられるのです。

【クロージング】行動を促す最後のメッセージを投げかける

ページの最終部分であるクロージングでは、改めてユーザーの背中を押し、行動を促します。

これまでの内容を簡潔に振り返り、「さあ、あなたも始めませんか?」といった力強いメッセージで呼びかけます。ここにもCTAボタンを再度設置し、申し込みや購入への導線を明確にします。

上図のように、「今だけ〇〇%OFF」「限定特典付き」といったオファーを提示し、『今、行動すべき理由』を付け加えることで、コンバージョン率をさらに高めることができます。

ランディングページの作り方を3ステップで解説

成果の出るランディングページは、思いつきで作れるものではありません。

なぜなら、戦略的な設計と手順に基づいた作成プロセスが不可欠だからです。

ここでは、LPをゼロから作成するための流れを、大きく3つのステップに分けてわかりやすく解説します。この作り方を参考に、自社の目的やターゲットに合わせたLP制作を進めてみてください。

社内にノウハウがなくても、この流れを理解することで、制作会社とのやり取りもスムーズにできるようになります。

ステップ1:目的とターゲット(誰に何を)を明確にする

まず、「このLPで何を達成したいのか?」という目的(コンバージョン目標)を具体的に設定します。

同時に、「誰に(ターゲット)」、「何を伝えて(訴求メッセージ)」、「どんな行動をしてほしいのか(コンバージョンポイント)」を明確に定義します。

ターゲットとなる人物像(ペルソナ)を細かく設定することで、その人に響くメッセージやデザインの方向性が定まり、効果的なLPの土台を作成できます。

ステップ2:コンバージョンまでの導線を設計する(構成案の作成)

ステップ1で定めたターゲットにメッセージを効果的に伝えるため、LP全体のストーリー(構成)を考えます。

これは「ワイヤーフレーム」とも呼ばれ、どの順番で、どのようなコンテンツを配置するかを決める設計図の役割を果たします。

具体的には、WEBマーケティングの視点から、ユーザーがページを読み進める中でどのように気持ちが変化し、最終的にコンバージョンに至るのか、その心理的な導線を設計します。

この段階で、各セクションの見出しや大まかな文章の内容も固めていきます。

ステップ3:デザイン制作とコーディングで形にする

構成案が完成したら、いよいよLPを具現化するステップです。

まず、デザイナーが構成案をもとに、ターゲットに響く配色やフォント、画像を選定し、視覚的なデザインを作成します。

デザインが完成したら、次にエンジニアがそのデザインをWeb上で正しく表示させるためのコーディング作業を行います。

この工程により、パソコンやスマートフォンなど、さまざまなデバイスで閲覧できるWebページとしてLPが完成します。公開すれば完了です。

ランディングページを制作・運用するときの6つの注意点

ランディングページの制作過程や公開後の運用では、次の6つの注意点を押さえておきましょう。

- ユーザー目線の欠如

- 薬機法や景品表示法などの遵守

- スマートフォンでの表示崩れ

- 入力フォームの最適化

- 出稿(検索)キーワードとの相性

- 更新・メンテナンスのしやすさ

これらの注意点を事前に把握して対策を講じることで、失敗のリスクを減らし、LPの効果を最大限に引き出しやすくなります。

それぞれ必ずチェックしておきましょう。

①ユーザー目線の欠如

LP制作で最も陥りやすい失敗は、企業側が伝えたい情報ばかりを掲載してしまうことです。

自社製品の優れた点をアピールするだけでなく、それがユーザーのどんな悩みを解決するのかを伝える構成やコピーを心がけなければ、ユーザーの心には響かず、すぐに離脱されてしまうからです。

LPの主役はあくまでユーザーです。

LPを作るときは、広告のキャッチコピーなどを見て訪れたユーザーが「何を知りたいか」「どんなメリットがあるのか」という視点を必ず持ちましょう。

②薬機法や景品表示法などの遵守

特に次のようなジャンルを扱うLPでは、薬機法や景品表示法といった関連法規を遵守することが絶対条件です。

- 化粧品

- 健康食品

- 金融商品

たとえば、「絶対に治る」「確実に儲かる」といった効果を保証する表現や、事実と異なる優良誤認表示は法律で厳しく禁じられているからです。

意図せずとも法律違反してしまうケースもあるため、表現には細心の注意が必要です。

公開前には必ず専門家によるチェックを受けるなど、適切な内容であることを十分に確認してください。

③スマートフォンでの表示崩れ

現代では、Webサイトへのアクセスの大半がスマートフォン経由です。

そのため、パソコンの画面では完璧に見えても、スマホで表示が崩れていたり、文字が小さすぎて読めなかったりすると、ユーザーは即座に離脱します。

解決策としてはレスポンシブデザインを採用し、あらゆる画面サイズに表示を最適化する「モバイルフレンドリー」な設計にするのが必須です。

公開前には必ず複数のデバイスで表示や操作性を確認し、ユーザーにとって快適な閲覧体験を提供できるようにしましょう。

④入力フォームの最適化

せっかくユーザーがLPを読んで購入を決意しても、最後の入力フォームが複雑でわかりにくいと、面倒になって離脱してしまう「カゴ落ち」が発生します。

これは非常にもったいない機会損失です。

- 入力項目を必要最小限に絞る

- 全角・半角の自動変換

- 住所の自動入力機能

など、ユーザーの入力負担を軽減する工夫を施すことが、コンバージョン率を大きく左右します。

⑤出稿(検索)キーワードとの相性

LPは広告とセットで機能するため、広告で訴求している内容とLPの内容に必ず一貫性を持たせましょう。

たとえば、「初心者向けプログラミングスクール」という広告をクリックしたのに、LPでは上級者向けコースばかりが紹介されていたら、ユーザーは騙されたと感じてしまいます。

広告文とLPのキャッチコピーを一致させるなど、ユーザーの期待を裏切らない情報設計を心がける必要があります。

⑥更新・メンテナンスのしやすさ

LPは公開後に分析と改善を繰り返すことが成果向上の鍵です。

しかし、デザイン性を重視するあまり画像の使用が多くなると、テキスト修正一つでもデザイナーに依頼が必要となり、迅速な改善が難しくなるからです。

A/Bテストなどをスピーディーに行うためにも、公開後の運用を見据え、テキストや画像の差し替えなどを内製化できる手段を用意しておくことをおすすめします。

CMSを導入したり、更新しやすいツールを使用したりと、メンテナンス性を考慮した制作方法も検討しましょう。

ランディングページの効果を最大化する3つのコツ

ランディングページを公開した後は、その効果を最大限に高めるための運用が重要になります。

作りっぱなしにするのではなく、データを分析し、継続的に改善施策を行うことで、コンバージョン率は着実に向上していきます。

ここでは、LPの成果を最大化するために有効な3つのコツを紹介します。

- A/Bテストを実施して最適なパターンを見つける

- ヒートマップ分析でユーザーの行動を可視化する

- LPO(ランディングページ最適化)を継続的に行う

これらの施策を導入し、データに基づいた戦略的なLP活用を目指しましょう。

①A/Bテストを実施して最適なパターンを見つける

A/Bテストは、LPの改善において非常に効果的な手法です。

キャッチコピーやボタンの色、画像など、一部の要素だけが異なる2つ以上のページパターン(AとB)を用意し、どちらがより高い成果を出すかを実際に試すテストです。

それぞれのページにユーザーをランダムに振り分け、一定期間のコンバージョン率を比較します。

これにより、勘や経験だけに頼るのではなく、データに基づいて効果的なデザインやコピーの傾向を把握し、LPを最適化できます。

②ヒートマップ分析でユーザーの行動を可視化する

ヒートマップ分析ツールを導入すると、LP上でのユーザーの動きを視覚的に把握できます。

具体的には上図のように、訪問者の行動データがサーモグラフィーのような色の濃淡で表示されます。

- どこを熟読しているか

- どこで離脱しているか

- どこをクリックしているか

これにより、「読まれていると思っていた部分が読み飛ばされている」「クリックされないボタンがある」といった、数値データだけでは分からない課題を発見できます。

ユーザーの無意識の行動を分析し、改善のヒントを得ることができます。

③LPO(ランディングページ最適化)を継続的に行う

LPO(Landing Page Optimization)とは、ランディングページを改善し、コンバージョン率を高めるための一連の施策のことです。

A/Bテストやヒートマップ分析などから得られたデータをもとに、「なぜこの結果になったのか」という仮説を立て、改善策を実行し、その効果を再び検証する、というPDCAサイクルを回し続けることが重要です。

一度の改善で満足するのではなく、継続的に最適化を行うことで、ランディングページの効果を常に最大化していくことができます。

ランディングページ制作にかかる費用の目安

ランディングページの制作費用は、依頼先や求めるクオリティによって大きく変動することを覚えておきましょう。

自社の予算や目的に合わせて最適な制作方法を選ぶには、それぞれの費用の相場感を把握しておくことが重要です。

ここでは、「制作会社」「フリーランス」「自作ツール」という3つのパターンに分け、それぞれの費用目安と特徴を解説します。

制作会社に外注する場合

Web制作会社にLP制作を依頼する場合、費用相場は一般的に30万円~60万円、場合によっては100万円以上となるケースもあります。

この価格には、下記のようにさまざまな作業が含まれることが多く、品質の高いLPが期待できます。

- 戦略設計

- 構成案作成

- コピーライティング

- デザイン

- コーディング

- 公開後の分析

- 改善サポート

専門家チームによる一貫したサポートが受けられるため、自社にノウハウがない場合でも安心です。

フリーランスへの依頼に比べて高額ですが、その分、戦略的なLP制作と安定した品質が見込めます。

フリーランスに外注する場合

フリーランスのデザイナーやマーケターに依頼する場合、費用相場は10万円~30万円程度が目安です。

制作会社よりも費用を抑えられる点が大きなメリットです。

ただし、依頼するフリーランスのスキルや経験によって品質が大きく左右されるため、ポートフォリオや実績をしっかり確認して慎重に選ぶ必要があります。

デザインのみ、コーディングのみといった部分的な発注も可能で、柔軟な依頼ができるのも特徴です。

無料ツールやテンプレートで自作する場合

専門知識がなくてもLPを作成できるツールを利用すれば、制作費用を大幅に抑えられます。

多くのツールにはデザインテンプレートが用意されており、テキストや画像を入れ替えるだけで簡単にページが完成します。費用は月額数千円〜数万円程度で、無料プランを提供しているツールも存在します。

たとえば、以下のようなサービスがあります。

デメリットは、手軽に早く作れる反面、デザインの自由度は低く、テンプレート通りの画一的なページになりがちなところ。

成果を出すには、ツールの使い方とは別にマーケティングの知識が求められることをお忘れなく。

まとめ

今回はランディングページ(LP)とは何か、その目的やメリット、具体的な作り方から運用・改善のコツまでを網羅的に解説しました。

LPは、広告やSNSからの訪問者をコンバージョンへと導くための、セールスに特化したWebページです。ホームページのトップページなどとは異なり、明確な目的を持って設計されます。

この記事で解説したメインのポイントは以下のとおりです。

- LPの目的はコンバージョン率の最大化であること

- 成果を出すにはユーザー心理に沿った構成が重要であること

- 制作して終わりではなく、公開後の分析と改善が成功の鍵を握ること

LPは、Webマーケティングの成果を大きく左右する重要な要素です。この記事を参考に、まずは自社の商品やサービスに合わせたLPの設計図を描くことから始めてみてください。

適切な構成とコピー、そして継続的な改善を行えば、LPは必ずやあなたのビジネスを加速させる強力な武器となるでしょう。

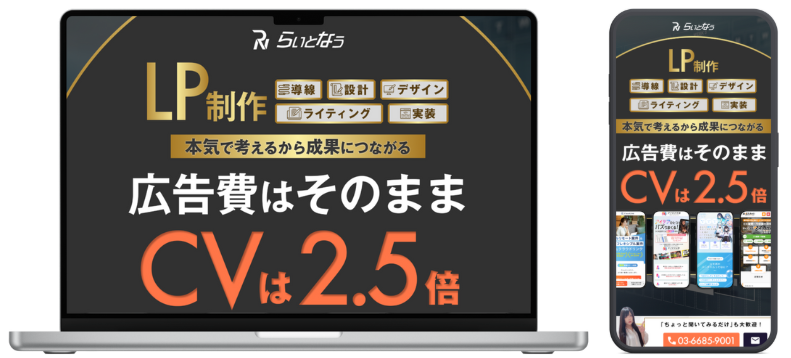

LP制作でお困りの場合は、私たち『らいとなう』にもお任せください。弊社ではこれまで数々のLP制作を通じて蓄積した経験とノウハウがございます。 成果に直結するLP制作に興味がある方は、既存のLPのコンバージョン率をグッと改善したい方は、ぜひお気軽にご相談くださいね。