- SEO記事ってどうやって書けばいいの?

- Googleで上位表示させるには何に気をつければいいの?

- 書いた記事を読んでもらうにはどうしたらいいの?

こんな悩みにお答えします。

SEO記事作成は、ただ文章を書くだけではありません。ユーザーの検索意図を深く理解し、検索エンジンに評価されるための手順やコツを押さえる必要があります。

この記事では、SEO記事の作成手順から、実践的なコツ、そして見落としがちな注意点までをくわしく解説します。

この記事を読めば、検索結果で上位表示され、多くのユーザーに読まれる記事を作成できるようになります。

SEOの知識を習得し、質の高い記事を作成するための具体的な方法を身につけましょう。

SEO記事とは何か

そもそもSEOとは、『Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)』の略で、SEO記事とは、検索エンジンの検索結果で上位表示されることを目指して作成されたコンテンツのことです。

ユーザーが知りたい情報を網羅し、検索エンジンに正しく評価されるための様々な工夫が施されています。

ウェブサイトへのアクセス数を増やし、ビジネスの目標達成に大きく貢献してくれるSEO記事は、どのような点で評価される必要があるのでしょうか。

次項でくわしく見ていきましょう。

Googleが重要視するのは『ユーザー』のこと

Googleが最も重要視しているのはユーザーです。

つまり、ユーザーが求めている情報に迅速かつ正確にたどり着けるよう、利便性の高いサイトやページを高く評価しています。

なぜなら、ユーザーが検索エンジンを使うのは、「何かを知りたい」「何かを解決したい」などといった目的があるため、そのニーズに応えられるサイトが重宝されるからです。

SEO対策の本質は、Googleの高品質評価ガイドラインやウェブマスター向けガイドライン(品質に関するガイドライン)にも示されている通り、ユーザーにとって有益で満足度の高いWebサイトを制作することにあります。

ユーザー目線で制作されたコンテンツは、結果として検索エンジンの上位に表示されやすくなります。つまり、SEOで上位表示を目指すには、テクニックだけでなくユーザーのことを第一に考えることが重要なのです。

『Google が掲げる 10 の事実』にも明記されている

当然ですが、Googleは検索システムを無利益で運営しているわけではありません。

検索システムをユーザーに使ってもらうことで、Google側にも広告収入などが入るシステムだからです。

つまり、一人でも多くのユーザーにGoogleを使ってもらい、「いつでもGoogleなら悩みを解決できる。また使おう!」と思ってもらえる記事こそが、Googleにとっても望ましい記事だと言えるでしょう。

また、Googleは以下のように、『ユーザーファースト』の重視を表明しています。

- ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

- 1 つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。

- 遅いより速いほうがいい。

- ウェブ上の民主主義は機能する。

- 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。

- 悪事を働かなくてもお金は稼げる。

- 世の中にはまだまだ情報があふれている。

- 情報のニーズはすべての国境を越える。

- スーツがなくても真剣に仕事はできる。

- 「すばらしい」では足りない。

SEO記事を書くうえで大切なのは、ユーザーの検索意図を満たし、ユーザーの検索体験を充実させる必要があるのです。

SEO記事を作成する目的を明確にしよう!

SEO記事を作成する目的は、主にユーザーの検索ニーズ・満足度を満たし、検索エンジンでの上位表示を目指すことにあります。

これにより、より多くのユーザーに記事を読んでもらい、ウェブサイトへの流入を増やすことが期待できるからです。最終的には、設定したコンバージョン(商品の購入や問い合わせなど)につなげることを目指します。

では、具体的にユーザーのどのような満足度を向上させるべきなのかについて解説していきます。

ユーザーの検索ニーズを満たす

上述したように、ユーザーが検索する際には、何らかの目的や知りたい情報があります。

その検索ニーズを的確に把握し、それに応じた情報を提供することがSEO記事の重要な役割です。

ユーザーが記事を読んで疑問が解決したり、新しい情報を得られたりすることで、満足度が向上し、サイトへの信頼性も高まります。

「顕在ニーズ」だけでなく「潜在ニーズ」も満たす

SEO記事を作成する際には、ユーザーが自覚している顕在ニーズと、まだ自覚していない潜在ニーズの両方を満たすことが重要です。

顕在ニーズとは、ユーザーが検索キーワードとして入力するような、すでに頭の中で明確になっている悩みや要望です。例えば、「SEO記事書き方」と検索するユーザーは、SEO記事の具体的な作成方法を知りたいという顕在ニーズを持っています。

一方、潜在ニーズとは、ユーザー自身がまだ気づいていないものの、記事を読むことで「これも知りたかった情報だ」と気づくような、奥底にある要望や疑問です。

潜在ニーズを満たすためには、関連性の高い情報を提供したり、ユーザーが次に知りたいであろう内容を予測して記事に盛り込んだりすることが効果的です。

たとえば、「筋トレ ダイエット」というキーワードの顕在ニーズは字の如く、「筋トレでダイエットする方法を知りたい」ことは明白でしょう。一方で、潜在ニーズとしては、「引き締まったボディで水着を着こなしたい」や「気になる異性からよく思われたい」などが考えられます。

記事構成を考える際には、対策キーワードから読み取れる顕在ニーズに対して的確に応えつつ、ユーザーの疑問を先回りして解決するような潜在ニーズに関する情報も盛り込み、ユーザー満足度を高めることを心がけましょう。

そうすることで、結果的にSEO評価の向上やCVR(コンバージョン率)の向上につながります。

ユーザーの検索体験を向上させる

ユーザーの検索体験を向上させるとは、1記事で満足度を高めるのはもちろん、サイト全体を通じてユーザーのニーズにしっかり応えること。

具体的には、わかりやすい言葉で解説したり、図解や画像を適切に用いたりすることで、読者が内容をスムーズに理解できるように工夫します。

また、ユーザーが次に知りたいであろう関連情報へのリンクを設置することも、検索体験の向上につながります。

ユーザーの悩みや疑問に寄り添い、サイト全体でそれらを解決できる有益な情報を提供することが、結果として検索エンジンからの評価を高めることにもつながります。

【6ステップ】SEO記事の具体的な書き方

SEO記事を効果的に作成するためには、具体的な手順を踏むことが重要です。

ここでは、以下の6つのステップに分けて解説します。

【ステップ1】記事構成案を作成する

【ステップ2】タイトルと見出しを設定する

【ステップ3】各種タグにキーワードを含める

【ステップ4】リード文を執筆する

【ステップ5】本文を執筆する

【ステップ6】テキスト以外のコンテンツを追加する

これらの具体的な流れを理解することで、質の高いSEO記事を作成できるようになります。

くわしく解説しますので、それぞれチェックしていきましょう。

【ステップ1】記事構成案を作成する

SEO記事作成の最初のステップは、記事構成案を作成することです。

しっかりとした構成案を作成することで、執筆途中で内容がぶれたり、情報が不足したりすることを防げます。また、効率的に執筆を進めるためにも、構成案の作成は欠かせない工程です。

たとえば、家を建てるときには設計図が大切なように、SEO記事を書くときも構成案の作成が大切です。

構成案は、記事全体の骨組みとなる非常に重要な部分です。この段階で、記事のテーマやターゲットユーザー、盛り込むべき情報などを整理し、記事の全体像を明確にしましょう。

4つの検索クエリへの理解を深める

ユーザーの検索意図を理解するために、検索クエリの種類を把握しておきましょう。

検索クエリとは、ユーザーが検索エンジンに入力するキーワードやフレーズのことです。検索クエリは大きく以下の4つの種類に分けられます。

- Knowクエリ(知りたい)

- Goクエリ(行きたい)

- Doクエリ(やりたい)

- Buyクエリ(買いたい)

それぞれのクエリがどのようなユーザーの意図に基づいているのかを理解することで、ユーザーの顕在的・潜在的なニーズをより深く把握できます。

これにより、ユーザーの意図に合致した、より質の高い記事を作成することが可能になります。

①Knowクエリ(知りたい)

Knowクエリとは、ユーザーが特定の情報や知識について知りたいと考えて検索する際に使用するキーワードのことです。

たとえば、「SEOとは」や「ヤフーとGoogleのSEOの違い」といった検索は、Knowクエリに該当します。このようなキーワードで検索するユーザーに対しては、わかりやすい解説や網羅的な情報を提供することが求められます。この種類の検索は、疑問を解決したり、新しい情報を収集したりすることが主な目的です。

SEO記事を作成する際は、Knowクエリで検索するユーザーがどのような疑問を抱えているのかを想定し、それに対する明確な答えを用意することが重要です。

②Goクエリ(行きたい)

Goクエリとは、ユーザーが特定の場所やウェブサイトに行きたいと考えて検索する際に使用するクエリです。

たとえば、「〇〇(店舗名) 行き方」や「〇〇(場所名) アクセス」といったキーワードがこれに該当します。検索エンジンの情報を通じて、物理的な場所やオンライン上の目的地にたどり着くことを目的としています。

Goクエリで検索するユーザーに対しては、正確な住所や地図、営業時間、公式サイトへのリンクといった具体的な情報を提供することが重要です。

SEO記事でGoクエリを意識する場合は、目的地に関する詳細情報へのスムーズなアクセスを考慮した構成が求められます。

③Doクエリ(やりたい)

Doクエリとは、ユーザーが何かを実行したい、特定の行動を起こしたいと考えて検索する際に使用するクエリです。

たとえば、「〇〇 予約」、「〇〇 申し込み」、「〇〇見 積もり」といった具体的なアクションにつながるキーワードが該当します。ユーザーは情報収集だけでなく、次のステップに進むための手段や窓口を探しています。

Doクエリで検索するユーザーに対しては、問い合わせフォームへのリンクや申し込み方法の詳細、予約手順などをわかりやすく提示しましょう。

SEO記事でDoクエリを意識する場合、ユーザーがスムーズに目的のアクションを完了できるよう、導線を明確にすることが求められます。

④Buyクエリ(買いたい)

Buyクエリとは、ユーザーが商品やサービスを購入したいと考えて検索する際に使用するクエリです。

たとえば、「〇〇(商品名) 価格」、「〇〇(サービス名) 比較」、「男性向け 香水 おすすめ」といった、購買意欲が高いキーワードがこれに該当します。ユーザーは具体的な製品情報や比較検討のための情報を求めています。

Buyクエリで検索するユーザーに対しては、商品やサービスの詳細、価格情報、レビュー、購入ページへのリンクなどをわかりやすく提供しましょう。

SEO記事でBuyクエリを意識する場合、ユーザーの購買決定を後押しするような情報提供と、購入までのスムーズな導線を意識した構成が求められます。

キーワードを選定する

SEO記事作成において、キーワード選定も非常に重要な工程です。

ここで選んだキーワードが、記事のテーマやターゲットユーザー、さらには検索順位に大きく影響するからです。

まず、記事のメインとなるキーワードを決定し、それに関連するキーワードを複数選定します。キーワード選定では、検索ボリューム(そのキーワードが月にどれくらい検索されているか)も考慮に入れます。

検索ボリュームが多すぎるキーワードは競合が多く上位表示が難しい場合があり、逆に少なすぎるとそもそも検索されない可能性があります。適切な検索ボリュームのキーワードを選びつつ、関連キーワードも網羅することで、より多くのユーザーに記事を見てもらえる可能性が高まります。

キーワード選定ツールなどを活用すると、効率的に関連キーワードや検索ボリュームを調べることができます。

関連キーワードを確認する

メインキーワードに関連するキーワードを確認することで、ユーザーの検索意図や関心を深く理解できます。

たとえば、「中古車買取」というキーワードで検索した場合、関連キーワードとして「買取価格」「相場」「場所」などが表示されることがあります。これは、「中古車買取」と検索するユーザーが、単に買取方法を知りたいだけでなく、具体的な価格や相場、さらには近隣の買取業者を探している可能性が高いことを示唆しています。

これらの関連キーワードを記事に含めることで、ユーザーの様々なニーズに応えられ、記事の網羅性が高まります。結果として、Googleからの評価も向上し、上位表示につながる可能性も高まります。

関連キーワードを確認するには、Googleの検索結果ページの下部に表示される関連キーワードや、SEOツールなどを活用すると効果的です。

質問サイトやSNSの傾向を把握する

ユーザーのリアルな悩みや関心を把握するために、Yahoo!知恵袋のような質問サイトやTwitterなどのSNSを調査しましょう。

そこでは、検索エンジンのサジェストキーワードだけでは見えてこない、ユーザーが抱える具体的な疑問や問題点、潜在的なニーズが見つかることがあるからです。また、上述したようにユーザーの満足度を高めるには、顕在ニーズだけではなく、潜在ニーズに応えることも大切だからです。

たとえば、「オウンドメディア 立ち上げ」というキーワードで検索エンジンの上位コンテンツを調査するだけでなく、質問サイトやSNSで同様のキーワードを調べてみると、以下のような具体的な疑問が見つかるかもしれません。

- 「立ち上げ費用はいくらくらい?」

- 「担当者のスキルはどれくらい必要?」

- 「運用体制はどうすればいい?」

このような、ユーザーの検索だけでは拾いきれない生の声を取り入れることで、よりユーザー目線に立った、質の高い記事作成につながります。

上位表示されているコンテンツの内容と合わせて、これらの情報を分析することで、ユーザーの顕在的および潜在的なニーズをより正確に把握し、記事に反映させられるようになります。

競合サイトをリサーチする

対策キーワードで検索した際に上位表示されている競合サイトが、どのような構成で記事を作成しているか、どのような内容に触れているかなどを確認することで、ユーザーが求めている情報やGoogleが評価しているコンテンツの傾向を把握できます。

具体的には、以下のような要素をくわしく分析しましょう。

- 競合サイトのタイトル

- 見出し構成

- 本文の内容

- 含まれている画像や図解

- 内部リンクの設置状況

これにより、自社記事でどのような情報を盛り込むべきか、どのような構成にすればユーザーに分かりやすく伝わるかなどのヒントを得ることができます。

ただし、競合サイトの内容を単にコピーするのではなく、あくまで参考として、自社の強みやオリジナリティを活かしたコンテンツ作成につなげることが重要です。

ペルソナを設定する

SEO記事を作成する際に、ターゲットとなるユーザー像を明確にするためにペルソナを設定しましょう。

ペルソナとは、架空の具体的なユーザー像のことです。年齢、性別、職業、居住地といった基本情報に加えて、どのようなことに興味があり、どのような悩みを抱えているのか、どのような情報を求めているのかといった内面的な情報まで具体的に設定します。

たとえば、「30代後半の女性、都内在住、会社員。仕事と育児に追われ、なかなか自分の時間が持てない。健康診断でコレステロール値が高いと指摘され、食生活の改善に関心がある。インターネットで手軽にできる食事改善の方法を探している。」のように、あたかも実在する人物かのように詳細に想像することで、ターゲットユーザーのニーズや行動パターンをより深く理解することができます。

ペルソナを設定することで、記事の方向性が明確になり、どのような言葉遣いで、どのような情報を提供すれば響くのかが具体的にイメージできるようになります。

その結果、ターゲットユーザーに寄り添った、より読み手の心に響く文章の作成につながるのです。

【ステップ2】タイトルと見出しを設定する

SEO記事のタイトルと見出しの設定は、ユーザーのクリック率や記事の読解度を向上させるために非常に重要です。

タイトルは検索結果に表示され、ユーザーが記事を読むかどうかを判断する上で最初に目にする情報です。魅力的なタイトルは、ユーザーの興味を引きつけ、記事への誘導を促します。

見出しは記事の構成を示し、読者が記事の内容を素早く理解できるようにする役割があります。

適切なタイトルと見出しを設定することで、ユーザーだけでなく検索エンジンにも記事の内容が伝わりやすくなり、SEO効果が期待できます。

タイトルと見出しで内容がわかるようにする

タイトルと見出しは、パッと見て記事の内容がわかる作成を心がけましょう。

ユーザーはタイトルを見て、自分の知りたい情報がありそうかを判断し、見出しを見て記事全体の構成や各項目の内容を把握する傾向があるからです。

タイトルと見出しだけで記事の内容が伝わるように工夫することで、ユーザーはストレスなく目的の情報にたどり着くことができ、記事全体のユーザビリティが向上します。

反対に内容がわかりにくいと、記事からの離脱率が高まり、結果的にSEOの評価を落としかねないため注意しましょう。

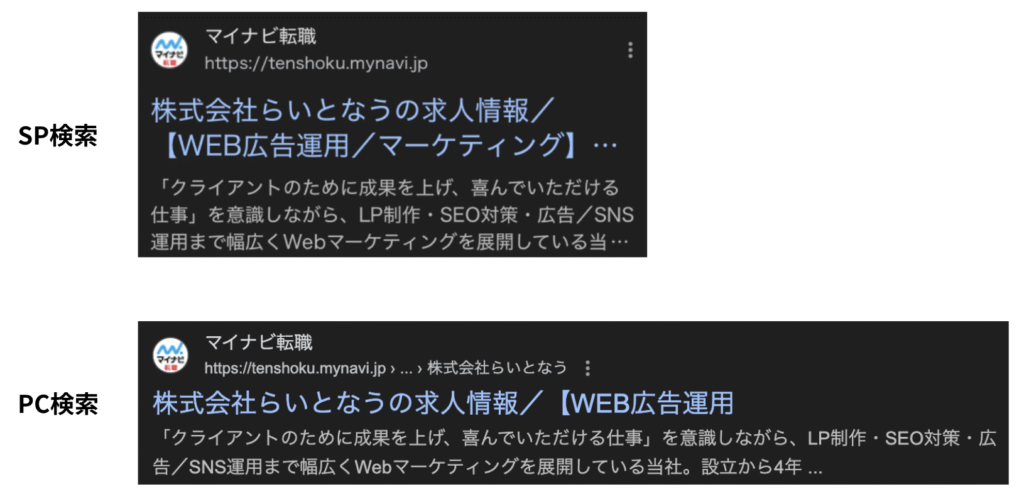

【ステップ3】各種タグにキーワードを含める

SEO記事において、各種タグに適切にキーワードを含めることは、検索エンジンに記事の内容を正確に伝えるために重要なステップです。

タイトルタグには対策キーワードを含めつつ、ユーザーの興味を引くような文章を意識しましょう。理想的な文字数はパソコン表示で29文字以内とされています。また、不自然にキーワードを羅列すると逆効果となるため、自然な形でキーワードを盛り込むようにしましょう。

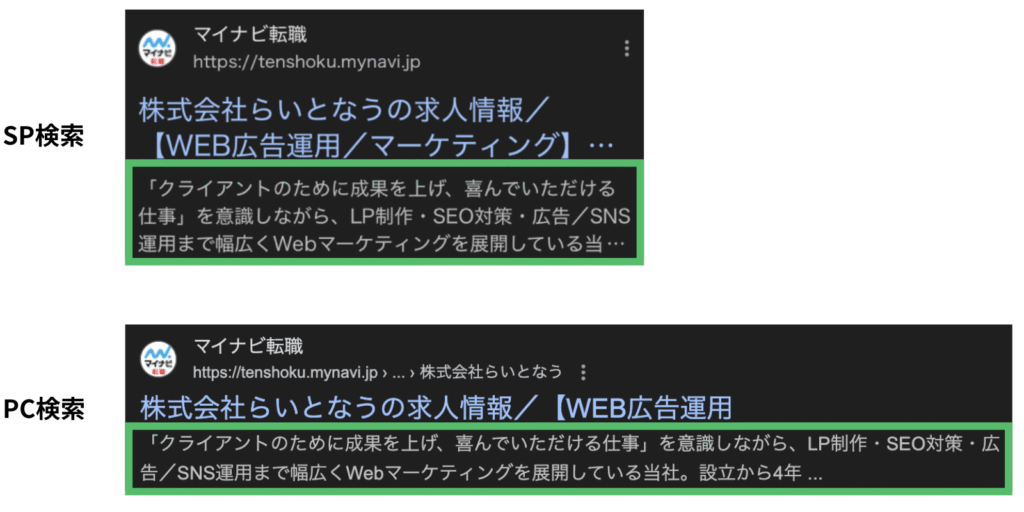

ディスクリプションタグも検索結果に表示され、記事の概要を伝える役割があります。パソコンでは120文字前後、スマートフォンでは50文字前後が表示されるため、対象ユーザーがよく利用するデバイスに合わせて文字数を調整し、記事の内容を魅力的に伝える文章を作成しましょう。

これらのタグに適切にキーワードを設定することで、検索エンジンに記事の内容が伝わりやすくなり、ユーザーのクリック率向上にもつながります。

【ステップ4】リード文を執筆する

記事の冒頭に位置するリード文は、記事を読むことでユーザーのどのような悩みが解決されるのか、どのようなメリットがあるのかを具体的に示し、記事を読んだ後のポジティブな姿をイメージさせる重要なパートです。

なぜなら、検索結果から記事をクリックして訪問したユーザーは、リード文を読んで、この記事が自分の求めている情報を提供しているかどうかを判断するからです。

また、リード文が分かりにくかったり、ユーザーの意図とずれていたりすると、せっかく記事にたどり着いてもすぐに他のサイトに移ってしまう(直帰率が高くなる)可能性があるからです。

そのため、ユーザーの検索意図と合致し、続きを読みたいと思わせる魅力的な文章を作成することが不可欠なのです。

高品質なリード文は、ユーザーの離脱を防ぎ、記事を最後まで読んでもらうために非常に重要な役割を果たします。

【ステップ5】本文を執筆する

SEO記事の本文執筆は、構成案に基づいてユーザーの検索意図を満たしつつ、記事を読むことで得られるメリットや解決できる悩みを意識しながら、わかりやすく丁寧な文章を心がけましょう。

ユーザー目線で、専門用語は避けたり、難しい内容はかみ砕いて説明したりする工夫が必要です。図解やイラスト、事例などを適切に挿入することで、文章だけでは伝わりにくい情報も効果的に伝えることができます。

また、一方的な情報提供にならないよう、読者に語りかけるようなトーンで執筆することも、ユーザーエンゲージメントを高める上で有効です。

そこで、初心者でもわかりやすい文章構成になる書き方について、2点ご紹介します。

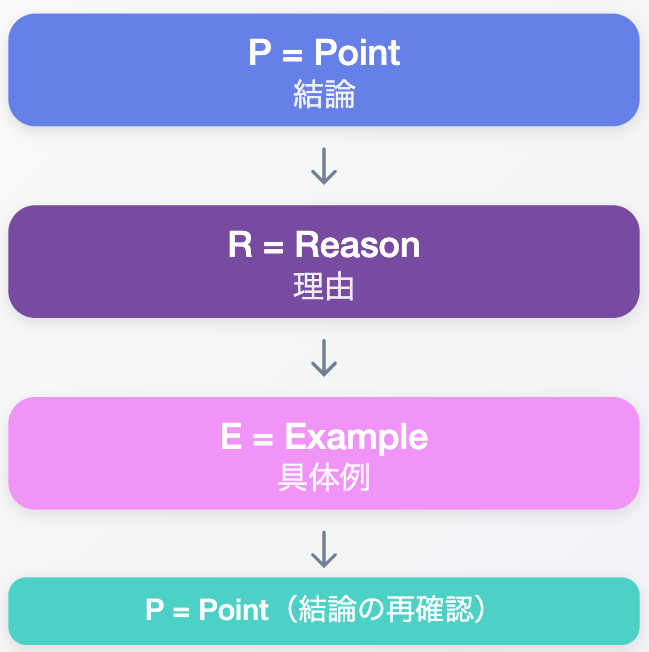

PREP法(説得力を高められる)

PREP法は、文章やプレゼンテーションにおいて、相手に論理的に分かりやすく情報を伝えるための構成手法です。この方法を用いることで、説得力のある文章を作成できます。

PREP法は、結論(Point)、理由(Reason)、事例・具体例(Example)、そして再度結論(Point)という流れで構成されます。まず最初に結論を提示し、次にその理由を説明します。その後、具体的な事例やデータを用いて理由を補強し、最後に改めて結論を繰り返して全体の要点を強調します。

たとえば、「このSEO施策は効果が高いです(結論)。なぜなら、〇〇というデータがあるからです(理由)。実際に、過去に実施した事例では△△%の改善が見られました(事例)。したがって、この施策は効果が高いと言えます(再度結論)。」のように構成します。

このフレームワークを意識してライティングすることで、読者は文章の要点を把握しやすく、伝えたいメッセージが明確に伝わります。特に、主張や提案を伴う内容の場合に非常に有効な手法です。

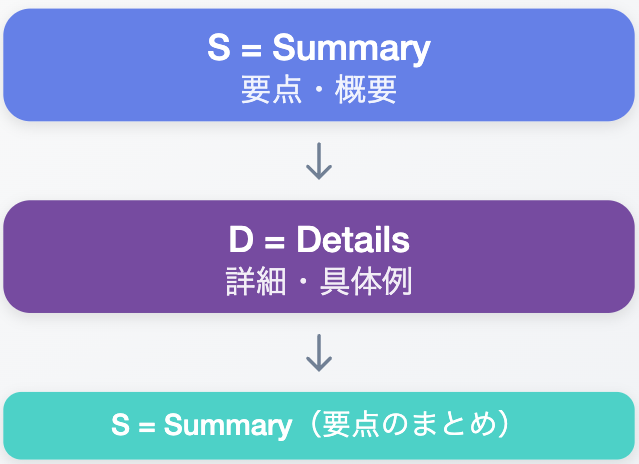

SDS法(内容をまとめやすい)

SDS法を意識してライティングすることで、読者は内容を整理しやすく、スムーズに理解を進めることができます。

概要(Summary)、詳細(Details)、そして再度概要(Summary)の順で情報を提示します。最初に全体の要点や概要を簡潔に示し、次にその詳細や具体的な内容を説明します。最後に、もう一度全体の要点をまとめて締めくくります。

たとえば、「今回の記事では、SEO記事の基本的な書き方について解説します(概要)。具体的には、キーワード選定から構成作成、本文執筆までの流れをくわしく説明します(詳細)。このように、SEO記事はいくつかのステップを踏むことで効果的に作成できます(再度概要)。」のように構成します。

上記のようにSDS法は、読者に情報の全体像を最初に掴んでもらい、その後に詳細を理解してもらうのに適しています。

特に、説明や解説を主体とする記事において、内容をスッキリとわかりやすく伝えたい場合に有効な方法です。

【ステップ6】テキスト以外のコンテンツを追加する

SEO記事の品質を高めるためには、テキスト情報だけでなく、以下のようなテキスト以外のコンテンツを適切に追加しましょう。

- 画像

- 動画

- 図解

- 内部リンク

検索エンジンも、テキスト以外の多様なコンテンツを含むページを評価する傾向があります。適切にaltタグを設定するなど、検索エンジンが画像や動画の内容を理解できるよう配慮することも重要です。

画像や動画を挿入する

画像や動画、図解などのコンテンツは、文章だけでは伝わりにくい情報を視覚的に補足し、読者の理解を助けるからです。文字ばかりのページは読者に負担を与えやすく、離脱の原因となりかねません。

関連性の高い画像や動画を自然な形で挿入し、記事に動きや彩りを加えることで記事全体の魅力が増し、ユーザーの滞在時間延長にも貢献します。

たとえば、手順を説明する記事であれば、各ステップのスクリーンショットを挿入したり、商品を紹介する記事であれば、商品の利用イメージが湧くような画像や動画を掲載したりすると効果的です。

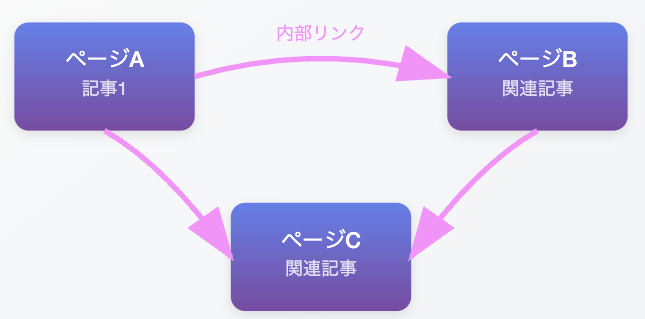

内部リンクを設置する

記事内に適切な内部リンクを設置することは、SEO効果を高めるうえで重要な施策の一つです。

内部リンクとは、同じウェブサイト内の異なるページ同士を結びつけるリンクのことです。関連性の高い記事への内部リンクを設置することで、ユーザーは興味のある情報をさらに深く掘り下げて読むことができ、サイト内の回遊率が高まります。

これにより、ユーザーのサイト滞在時間が延び、間接的にSEO評価の向上につながる可能性があります。また、内部リンクを通じて検索エンジンはサイト構造を理解しやすくなり、重要なページが評価されやすくなります。

ただし、関連性の低いページへのリンクや、過剰な内部リンクは逆効果となるため、ユーザーにとって有益な関連情報へ自然な形で誘導することを意識しましょう。

SEO対策に強い記事を作成する7つのコツ

SEOに強い記事を作成するには、ユーザーの検索ニーズを深く満たす高品質なコンテンツを生み出すことが不可欠です。

かつては記事数を増やすことである程度上位表示が可能でしたが、現在のSEO環境では、競合サイトと比較してドメインパワーが非常に高くない限り、質の低い記事はGoogleにインデックスすらされない可能性があるからです。

SEO対策に強い記事を作成するには、次の7つのコツを押さえておきましょう。

- ユーザーの検索意図とマッチさせる

- ユーザーニーズから逆算してSEO記事を作成する

- E−E−A−Tを意識する

- オリジナリティ(独自性・一次情報)を含める

- 対策キーワードを入れる

- 正しくタグを設定する

- 『まとめ記事』→『子記事』の順で作成する

たしかに記事作成には時間がかかるかもしれません。しかし、Googleに評価され、多くのユーザーに読まれるSEOに強い記事を作成するためには不可欠な要素ですので、ぜひチェックしておきましょう。

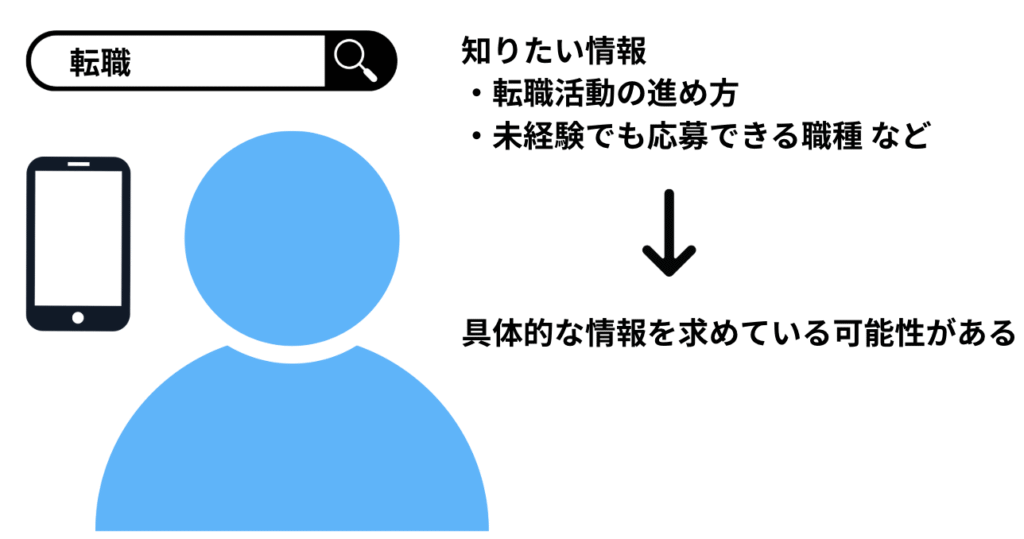

①ユーザーの検索意図とマッチさせる

ユーザーの検索意図とコンテンツの内容を一致させることは、SEOにおいては欠かせない要素です。

ユーザーが特定のキーワードで検索する際には、必ず何らかの目的や知りたい情報があるため、記事はそのニーズに応える内容である必要があります。

たとえば、「転職」と検索するユーザーは、単に転職という言葉の意味を知りたいのではなく、「転職活動の進め方」「未経験でも応募できる職種」など、具体的な情報を求めている可能性があります。

だからこそ、顕在ニーズと潜在ニーズを満たすような記事設計をする必要が効果的なのです。

検索意図を正確に捉え、ユーザーが求めている情報を提供することは、ユーザー満足度を高め、結果的に検索エンジンからの評価を向上させます。

②ユーザーニーズから逆算してSEO記事を作成する

SEOに強い記事の作成では、単にキーワードの検索ボリュームや競合サイトを調べ、それに沿った記事内容を考えるだけでは不十分です。

重要なのは、サイトのターゲットとなるユーザーが抱える悩みやニーズを深く理解し、そこから逆算して記事構成や含めるべき情報を検討すること。

このようにユーザーニーズを出発点として記事を作成することで、キーワード調査ツールだけでは見つけにくい、ユーザーが実際に求めている「隠れたキーワード」を捉えられる可能性があります。

これらのキーワードで上位表示できれば、競合が少なくアクセスを獲得しやすくなるうえ、ユーザーの具体的な悩み解決につながるためコンバージョン獲得にも効果的です。

ユーザーの検索体験を向上させ、質の高いコンテンツを提供するために、キーワードだけでなくニーズから逆算する考え方も取り入れてみましょう。

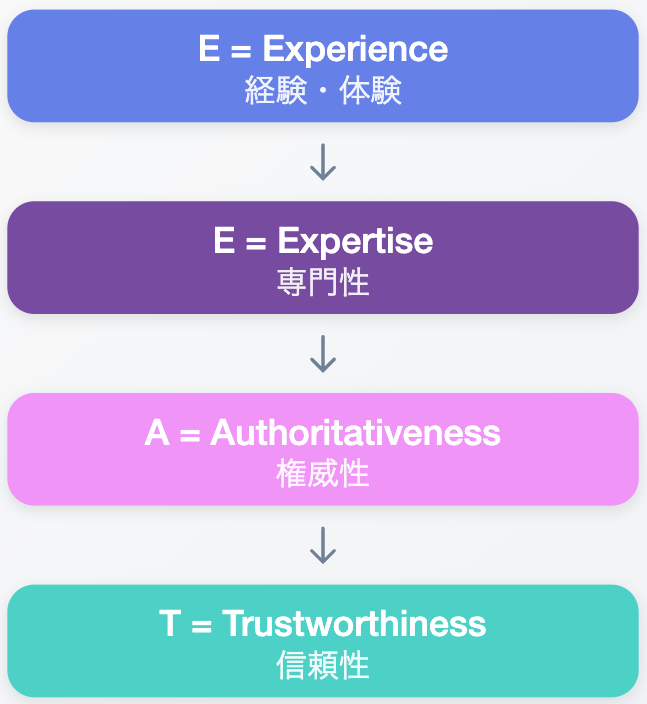

③E−E−A−Tを意識する

SEOにおいて、記事の評価を高める上で「E-E-A-T」という概念は非常に重要です。

E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字を取ったもので、Googleがコンテンツの品質を評価する際に重視する要素です。

記事を作成する際には、執筆者の経験に基づいた情報や、特定の分野に関する深い専門性を示せるように意識しましょう。また、情報源の信頼性やサイト全体の権威性も重要です。

たとえば、専門家が執筆したり、監修したりした記事や、公的機関のデータなどを引用した記事は信頼性が高いと判断されやすい傾向があるからです。

E-E-A-Tを意識して質の高いコンテンツを作成することで、ユーザーからの信頼を得られるだけでなく、検索エンジンからの評価も高まり、上位表示につながりやすくなります。

④オリジナリティ(独自性・一次情報)を含める

SEOに強い記事を作成するためには、独自性や一次情報などのオリジナリティを含めましょう。

他のサイトと同じような情報ばかりでは、ユーザーにとって記事を読む価値が低くなってしまうからです。

以下のような、どこにも載っていない一次情報を提供することで、記事の独自性が高まり、ユーザーにとって価値のあるコンテンツとなります。

- 自身の経験基づいた独自の視点

- 独自調査によるデータ

- インタビュー結果

また、Googleもオリジナリティの高いコンテンツを評価する傾向があります。一次情報を含めることで、記事の信頼性や専門性も向上し、結果としてSEO評価を高められるのです。

⑤対策キーワードを入れる

SEO記事を作成する上で、対策キーワードを記事内に適切に含めることは基本中の基本。

キーワードを含めることで、検索エンジンに記事の内容を正確に伝えることができます。ただし、キーワードを不自然に多用したり、関連性のないキーワードを無理やり詰め込んだりすることは逆効果となります。

キーワードは、タイトル、見出し、本文、altタグなど、記事のさまざまな箇所に自然な形で含めましょう。文章の流れを妨げないように、ユーザーが読みやすい文章の中でキーワードを効果的に使用することが重要です。

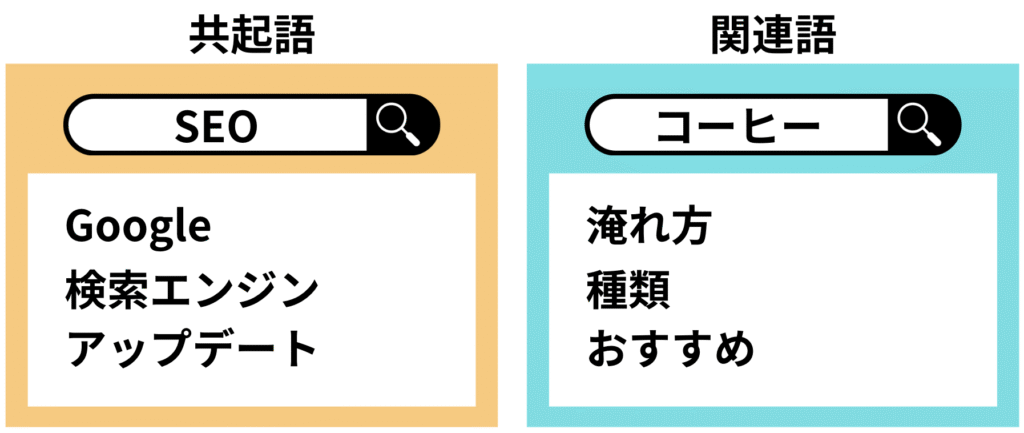

対策キーワードとともに意識したい、『共起語』と『関連語』についても深掘りして解説します。

適度に『共起語』をちりばめる

共起語とは、あるキーワードと一緒に文章中で頻繁に使われる単語のことです。

たとえば、「SEO」というキーワードの共起語としては、「Google」「検索エンジン」「アップデート」などが挙げられます。

このような共起語を記事内に適切に含めることで、記事の内容がより網羅的になり、検索エンジンが記事のテーマを正確に理解しやすくなります。

また、Googleは、文章中の共起語の含有率もサイト評価の指標の一つにしていると言われています。そのため、対策キーワードの共起語を事前に調査し、記事の本文中に自然な形で散りばめることが効果的です。

共起語を調べるツールは無料・有料問わず存在するため、これらのツールをうまく活用しましょう。

ただし、共起語も無理やり詰め込むと不自然な文章になり、ユーザーの離脱を招く可能性があるため、あくまで自然な文章の流れの中で使用することを意識してください。

『関連語』をもとにユーザーニーズに応える

関連語とは、ユーザーがメインキーワードと一緒に検索したり、メインキーワードについて調べる中で次に興味を持つ可能性のある言葉を示唆しています。

たとえば、「コーヒー」というキーワードであれば、「淹れ方」「種類」「おすすめ」といった関連語が考えられます。これらの関連語に関する情報を記事に含めることで、「コーヒーの淹れ方を知りたい」「色々な種類のコーヒーについて知りたい」「美味しいコーヒー豆のおすすめを知りたい」といった様々なユーザーのニーズに応えることが可能になります。

このような関連語を記事に盛り込むことで、ユーザーが知りたいであろう周辺情報や関連情報を提供でき、潜在ニーズにもアプローチできるため、記事の網羅性とユーザー満足度を高められます。

これらの関連語を参考に、ユーザーが記事に何を求めているのかを深く理解し、それに応じたコンテンツを作成しましょう。

⑥正しくタグを設定する

SEO記事の効果を最大限に引き出すためには、各種タグを正しく設定することが不可欠です。

タグは検索エンジンに記事の内容を正確に伝え、検索結果での表示方法に影響を与えるからです。

主要なタグには、以下のようなものがあります。

- タイトルタグ

- メタディスクリプションタグ

- 見出しタグ(h1~h6)

- canonicalタグ

それぞれのタグが持つ役割を理解し、適切にキーワードを含めたり、内容を分かりやすく記述したりすることが重要です。

検索順位の向上やユーザーのクリック率向上につながる可能性がありますので、それぞれチェックしておきましょう。

タイトルタグの設定

タイトルタグは、ウェブページのタイトルを示すタグであり、検索結果においてページのタイトルとして表示される非常に重要な要素です。

ユーザーはこのタイトルを見て、クリックするかどうかを判断します。そのため、タイトルタグには記事の対策キーワードを含めつつ、ユーザーの興味を引きつけ、内容が分かりやすく伝わるような魅力的な文章を設定する必要があります。

メリットとなる情報や具体的な数字などを加えるのも効果的です。

理想的な文字数は、検索結果で途切れることなく表示されるように、パソコンの場合は29文字前後とされています。スマホの場合は30〜40字以内を目安にしましょう。

ただし、文字数にこだわりすぎるあまり不自然な文章にならないよう注意が必要です。

メタディスクプリションタグの設定

メタディスクリプションタグは、検索結果においてタイトルの下に表示されるページの説明文を示すタグです。

ユーザーはタイトルとこのディスクリプションを参考にして、記事を読むかどうかを判断することが多いため、魅力的な説明文を作成することが重要です。

メタディスクリプションには、記事の概要や含まれる情報、記事を読むことで得られるメリットなどを簡潔に書きましょう。対策キーワードを含めることも有効ですが、あくまでユーザーに記事の内容を分かりやすく伝えることを目的とし、不自然なキーワードの羅列は避けましょう。

表示される文字数はデバイスによって異なり、パソコンでは120文字前後、スマートフォンでは50文字前後が一般的です。

対象ユーザーがよく利用するデバイスを考慮して、適切な文字数で簡潔かつ魅力的な説明文の作成を心がけましょう。

メタディスクリプションは直接的な検索順位の要因ではないと言われていますが、ユーザーのクリック率に影響を与えるため、しっかりと設定することが大切です。

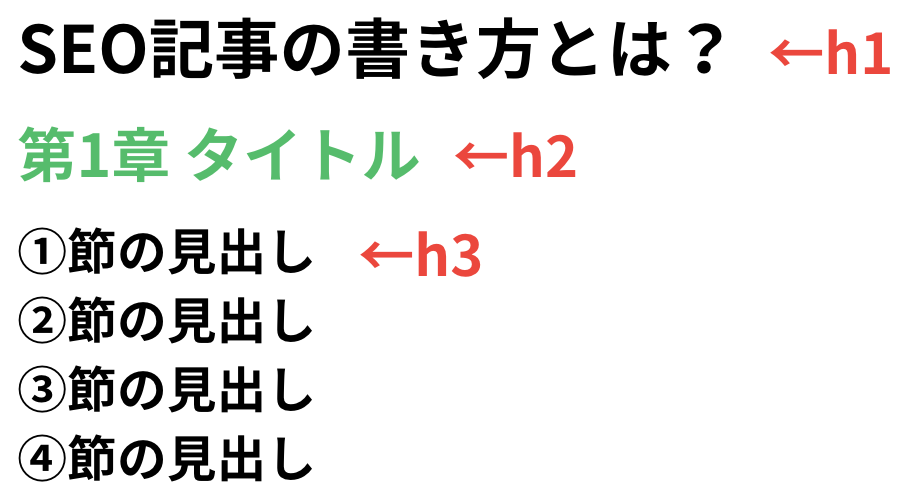

見出しタグの設定(h1〜h6)

見出しタグ(h1~h6)は、記事の構成を示すために使用されるHTMLタグです。

h1タグは記事のタイトルに、h2タグは章の見出しに、h3タグは節の見出しに、といったように階層構造に沿って適切に使用します。

見出しタグを正しく設定することで、記事の論理構造が明確になり、ユーザーは記事全体の流れや各セクションの内容を把握しやすくなります。また、検索エンジンもこれらの見出しタグを参考にして記事の構造などを理解します。

各見出しには、そのセクションの内容を端的に表すキーワードを含めることが有効ですが、これも不自然にならないように自然な形で盛り込みましょう。

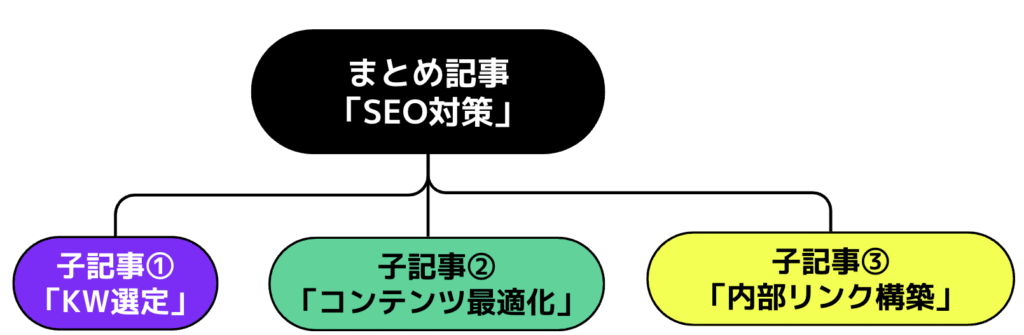

⑦『まとめ記事』→『子記事』の順で作成する

複数の関連性の高い記事を作成する際、まずは大きな概念に対するまとめ記事を作成し、その後にまとめ記事で触れた個別のテーマについて、より詳細に解説する子記事を作成するという順番での作成をおすすめします。

たとえば、「SEO対策」に関する記事を作成する場合、まず全体像や基本的な手法などをまとめた記事を作成します。もし、すべてを1つの記事に詳細まで記載しようとすると、情報量が膨大になり、ユーザーは知りたい情報を見つけにくくなります。そこで、まとめ記事で概要を記載し、詳細な情報を知りたいユーザー向けに、関連する子記事を作成し、まとめ記事から子記事へ内部リンクを設置することで、ユーザーは興味のある部分をよりくわしく閲覧できます。

この設計により、ユーザーの利便性向上だけでなく、サイト全体の情報構造が整理され、検索エンジンにも理解されやすくなるというSEO対策上のメリットもあります。

関連テーマで複数の記事を作成する際は、この概念を理解し、まとめ記事のあとに子記事を作成し、互いに内部リンクで関連付けながらコンテンツを設計することが効果的です。

『わかりやすい文章』を書く秘訣

SEO記事は、検索エンジンの評価だけでなく、ユーザーにとってわかりやすい文章であることが肝心です。

基本的には専門用語は避け、誰が読んでも理解できるような言葉で説明しましょう。どうしても専門用語を使うときは、意味を添えたり、画像や図解を用いた説明がユーザーファーストです。

また、一文に情報を詰め込みすぎず、主語と述語を近づけることで、簡潔で分かりやすい文章になります。必要に応じて、句読点や改行を適切に使うことも、読みやすさを向上させる秘訣です。

ここでは弊社のライターも実践している、もう一歩踏み込んだ『わかりやすい文章』を書く秘訣についてご紹介します。ぜひ実践してみてくださいね。

結論ファーストで執筆する

分かりやすい文章を書くための基本的な秘訣の一つは、「結論ファースト」で執筆することです。

これは、伝えたいことや最も重要なポイントを文章の冒頭に持ってきて、その後に詳細な説明や根拠を続ける方法です。ビジネス文書やプレゼンテーションでもよく用いられる手法であり、読み手は最初に結論を知ることで、その後の内容を理解しやすくなります。

SEO記事においては、特にリード文や各見出しの冒頭で結論を提示することが効果的です。PREP法やSDS法といった構成手法も、この結論ファーストの考え方を応用したものです。

これらの構成を意識して文章を作成することで、たとえ文章作成の経験が少ない場合でも、論理的で分かりやすい、そして説得力のある文章を作成することが可能になります。読者の時間を無駄にせず、迅速に最も伝えたい情報を届けるために、結論ファーストは非常に有効なライティングテクニックです。

マークアップをする

記事の文章に適切なマークアップを施すことは、ユーザーの読解度を高め、検索エンジンにも記事構造を正確に伝える上で重要です。マークアップとは、HTMLタグを用いて文章の構造や要素を示すことです。

《以下の例文を図解して、イメージとして挿入》

たとえば、太字タグ(strongタグなど)で重要な箇所を強調したり、赤字で強調したりすることです。

これらのマークアップを適切に使うことで、記事全体が構造化され、ユーザーはどこにどのような情報が書かれているのかを一目で把握しやすくなります。

特に長い記事の場合、見出しや箇条書きが適切に使われていると、読者は興味のある部分だけを拾い読みすることも容易になります。

代名詞はなるべく使わない

文章において、「これ」「それ」「あれ」といった代名詞の使用は、なるべく控えましょう。

特に長い文章の中で代名詞が多く使われていると、何を指しているのかが曖昧になり、読者が混乱する可能性があるからです。

これは、人間だけでなく検索エンジンにとっても同様です。Googleなどの検索エンジンは、ウェブサイト上のテキスト情報を解析してコンテンツの内容を理解しますが、代名詞が多いと文脈を正確に把握しづらくなることがあります。特定のキーワードで評価されたい場合、代名詞を使うことでキーワードの出現率が下がる可能性も。

わかりやすく、検索エンジンにも正確に内容を伝えるためには、代名詞を使用する代わりに具体的な名詞を繰り返すか、文章の構造を工夫して代名詞を使わずに済むように書き換えることを意識しましょう。

箇条書きを使う

複数の項目や情報を列挙する際には、箇条書きを活用しましょう。

文章でだらだらと書き連ねるよりも箇条書きでポイントを絞って提示した方が、情報が整理され、視覚的にわかりやすくなり、読者は情報を素早く把握できるからです。

特に、メリット・デメリット、手順、リストアップなどの情報を提示する場合に箇条書きは有効です。箇条書きには、記号を使ったもの(・、-など)や番号を使ったもの(1.,2.,3.など)があります。

さらにわかりやすさを向上させるには、情報の種類や目的に合わせて使い分けましょう。

適度に改行する

文章を読む際に、改行が適切に行われているかどうかは、読みやすさに大きく影響します。

特にウェブ記事では、スマートフォンの画面など小さな画面で読むユーザーも多いため、適度な改行は欠かせません。

長い文章がびっしりと詰まっていると、読者は圧迫感を感じ、読む気をなくしてしまう可能性があるからです。

適切な場所で改行を入れることで、文章に区切りができ、内容が頭に入りやすくなります。

段落ごとに改行を入れるのはもちろん、一つの段落が長くなりすぎないよう適度に文章を区切ることも意識しましょう。

また、伝えたい重要なポイントの前後に改行を入れることで、その部分を強調するテクニックも効果的です。

このように読み手の視線を意識して、心地よく読めるような文章のレイアウトを心がけましょう。

冗長表現を避ける

冗長表現とは、同じ意味の言葉を繰り返したり、不必要な修飾語を多用したりするなど、文章が長くなりすぎて分かりにくくなってしまう表現のことです。

たとえば、「~することができます」を「~できます」に、「~ということを言うことができます」を「~と言えます」に、といったように、より簡潔な表現に置き換えることで、文章が引き締まり、読者に内容が伝わりやすくなります。

このような冗長表現が多いと読者は途中で飽きてしまい、記事を最後まで読んでもらえないリスクが高まります。

伝えたい情報を効率的に、かつ正確に届けるために、不要な言葉を削ぎ落とし、洗練された文章を目指しましょう。推敲の際に、冗長な表現がないかチェックする習慣をつけることがおすすめです。

『表記ゆれ』を意識する

表記ゆれとは、同じ意味の言葉なのに、漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベットなどが混在している状態のことです。

たとえば、「下さい」と「ください」、「コンピュータ」と「コンピューター」、「SEO」と「seo」などが表記ゆれに該当します。

記事全体で表記ゆれがあると、読者は違和感を覚え、記事の質が低いと感じてしまう可能性があります。また、検索エンジンも表記ゆれが多いと、どの言葉を評価すべきか判断に迷うことがあります。

事前に主要なキーワードや専門用語の表記ルールを決めておく、執筆後に表記ゆれをチェックツールで確認するなどの対策を行うことで、記事全体の質を高めましょう。

読者と会話するように執筆する

SEO記事を執筆する際は、読者との会話をイメージすることが大切です。

読者はキーワードで検索することで、書き手に質問を投げかけています。そのため、その疑問やニーズに対し、記事というコンテンツを手段として回答する感覚で作成しましょう。

読者が記事を読む際に、「なぜ?」「たとえば?」「それって本当?」といった疑問を持つだろうと相手の気持ちを想像し、それに応えられるような内容を盛り込むことが重要です。

この考え方を取り入れることで、読者の疑問を解消し、ニーズを満たすことができ、結果としてSEO評価にもつながります。

【必須】SEO記事公開後に実施すること

SEO記事は公開したら終わりではありません。

検索結果で上位表示を維持し、より多くのユーザーに読んでもらうためには、公開後の継続的な施策が不可欠です。

ここでは、SEO記事公開後に必ず実施すべきことを解説します。

定期的な記事のリライト

SEO記事は一度公開したら終わりではなく、定期的なリライトが非常に重要です。

情報の鮮度を保ち、ユーザーの検索意図の変化に対応するためには、記事の内容を常に最新の状態に更新する必要があるからです。

以下のように定期的に記事を見直し、改善を続けることが、検索順位を維持・向上させるために不可欠です。

- 古い情報を削除する

- よりわかりやすい表現に修正する

- 不足している情報を追加する

たとえば、法改正に関する記事であれば最新の法律に合わせて内容を修正したり、商品レビューの記事であれば新しい商品の情報や利用者の声を追記したりします。

また、公開後に記事の掲載順位やアクセス数を分析し、ユーザーが記事のどの部分で離脱しているか、どのようなキーワードで流入しているかなどを把握することで、改善点を見つけ、よりユーザーニーズを満たす記事へとリライトすることができます。

SEO内部対策の実施

SEO内部対策とは、Webサイトの構造や技術的な要素を最適化し、検索エンジンがサイトの内容を理解しやすくするための施策です。

具体的には、以下のような施策があります。

- URL構造の最適化

- XMLサイトマップの送信

- canonicalタグによるURL正規化

- パンくずリストの設定

- 構造化マークアップ

これらの対策を適切に実施することで、クローラーがサイト内を効率的に巡回し、記事が検索エンジンに適切にインデックスされやすくなります。また、ユーザーにとってもサイト内での移動がスムーズになり、ユーザビリティの改善にも繋がります。

特に新規記事を公開した後も、これらの内部対策を継続的に見直し、改善していくことが、検索順位を維持・向上させるために重要です。

SEO外部対策の実施

SEO外部対策とは、自社サイト以外からの評価を高めるための施策を指します。特に重要なのが、他の信頼できる外部サイトからの被リンクを獲得することです。

被リンクは、検索エンジンがサイトを評価するうえで重要な指標となります。なお、被リンクは量だけでなく、質(関連性の高いサイトやドメインパワーの強いサイトからのリンク)も重要です。

また、SNSでの情報発信やシェアも、間接的にSEOに良い影響を与える可能性があります。 ただし、不正な手段による被リンク獲得はペナルティの対象となるため注意しましょう。

↓ 外部施策についてこちらの記事でも紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。

SEO記事作成における5つの注意点

SEO記事作成においては、次の5点に注意しましょう。

- 他のサイトからコピペしない

- 画像などを無断使用しない

- 重複コンテンツを公開しない

- キーワードを不自然に詰め込まない

- 文字数は多ければいいってもんじゃない

どんな頑張っても、Google検索で上位表示されないという結果になりかねません。

これらの点に留意し、オリジナリティのあるコンテンツの作成を心がけてくださいね。

①他のサイトからコピペしない

SEO記事を作成する上で、他のサイトからのコピー&ペーストは絶対に避けてください。

Googleはウェブ上のテキスト情報を常に巡回し、コピーコンテンツと見なした場合は、検索エンジンのインデックスから削除したり、検索結果に表示しないといった措置を取る可能性があります。

これは、ユーザーにオリジナルで付加価値のある情報を提供することをGoogleが重視しているためです。

他のサイトのコンテンツをそのままコピーして転載するのではなく、自身の言葉で情報を再構成し、独自の視点や経験に基づいた情報を加えることが重要です。

②画像などを無断使用しない

著作権を侵害しないことが大切なのは言うまでもありません。

特に画像は著作権で保護されており、無断で引用したり使用したりすると、著作権侵害にあたる可能性があります。これは法律違反であるだけでなく、Googleからペナルティを受ける原因にもなります。

独自に作成した画像や、利用規約を遵守したフリー素材を使用するなど、適切な方法で画像を挿入しましょう。また、Googleの画像検索で見つけた画像も、無断での使用は避けてください。

転載するときは、出典や引用元などをきちんと明記するなど、ルールーに沿った使用を心がけましょう。

③重複コンテンツを公開しない

ウェブサイト内に同じ、または非常に類似した内容のコンテンツが複数のURLで存在することを重複コンテンツと呼びます。

意図せず発生することもありますが、重複コンテンツが多いと検索エンジンがどのページを評価すべきか判断に迷い、サイトの評価が分散したり、検索順位が下がったりする可能性があります。

また、悪質な場合はスパム行為と見なされ、ペナルティの対象となることもあります。

オリジナルで価値のあるコンテンツを提供し、重複コンテンツを防ぐためには、canonicalタグを用いて正規ページを検索エンジンに伝えるといった対策が重要です。

④キーワードを不自然に詰め込まない

SEO記事において、キーワードを多く含めることは大切ですが、不自然に詰め込む行為は逆効果。

過剰なキーワードの繰り返しや文脈に合わない挿入は、ユーザーにとって読みづらく、利便性を損なうためです。

また、検索エンジンからも「キーワードスタッフィング」というスパム行為と判断され、ペナルティを受けるリスクがあります。

キーワードは自然な文章の流れの中で使用し、記事全体の品質とユーザーの読みやすさを最優先に考えましょう。

⑤文字数は多ければいいってもんじゃない

SEO記事作成において、文字数はあくまでユーザーニーズを満たすための結果であり、多ければ良いというものではありません。

検索するユーザーには、必ず「知りたい」「解決したい」というニーズがあります。そのニーズに過不足なく応えられているコンテンツが、結果として検索で上位に表示されます。

競合サイトの平均文字数に惑わされず、自社サイトの読者にとって最高のゴールに導けるコンテンツになっているかを意識して作成することが重要です。

ただし、競合記事の文字数が多い場合は、ユーザーの悩みやニーズを解決するために多くの情報が必要であるとも考えられます。ユーザーにとって必要な情報を網羅した結果、文字数が多くなるのは問題ありません。

どんなに良質なコンテンツでも上位表示できないことがある

どんなにユーザーニーズを満たす良質なコンテンツを制作しても、検索結果で上位表示できないケースがあります。

これは、コンテンツの品質単体だけでなく、Googleが評価する他の様々な要因が影響するためです。

たとえば、「サイトがGoogleに認識されていない」、いわゆる「インデックスされていない状態」では、そもそも検索結果に表示されません。また、医療や金融など、人々の人生に大きな影響を与える可能性のあるYMYL(Your Money or Your Life)領域のコンテンツは、特に情報の正確性や信頼性が厳しく評価されます。

GoogleはE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)という概念を重視しており、記事の執筆者やサイト全体の専門性、権威性、信頼性が低いと判断された場合も、上位表示は難しくなります。

これらの要素も踏まえつつ、作成する記事の勝算を見込むという視点も時には大切になります。

『まずはやってみる』ことが大切!

とはいえ、まずはやってみましょう。

SEO記事作成の具体的な手順や各種対策について、内容が多岐にわたるため、すべてを一度に完璧に理解し、初心者の方がすぐに実践することは難しいと感じるかもしれません。

しかし、 SEO経験が少ない段階では、理論や戦略を学ぶだけでなく、まずは記事構成を考え、キーワードを選定し、実際に本文を作成してみることが大切です。

知識を活かしつつ、試行錯誤しながら経験を積むことで、将来的にSEOに強い記事を制作するためのスキルが身についていきます。

資料なども参考にしながら、まずは「やってみる」という実践的な考え方でコンテンツ作成に取り組むことが、SEOで成功するための近道となるでしょう。

まとめ

今回は、SEO記事の書き方について、作成手順やコツ、注意点を詳しく解説しました。

SEO記事を作成する目的は、ユーザーの検索ニーズを満たし、検索エンジンで上位表示されることで、より多くの人に記事を読んでもらうことにあります。

記事作成の主な手順としては、以下の6ステップです。

【ステップ1】記事構成案を作成する

【ステップ2】タイトルと見出しを設定する

【ステップ3】各種タグにキーワードを含める

【ステップ4】リード文を執筆する

【ステップ5】本文を執筆する

【ステップ6】テキスト以外のコンテンツを追加する

SEOに強い記事を作成するためには、ユーザーの検索意図やニーズを深く理解し、E-E-A-Tを意識したオリジナリティのあるコンテンツを作成することが重要です。また、共起語や関連語を自然に含めたり、タグを正しく設定したりすることも効果的です。

公開後も定期的なリライトや内部・外部対策を実施して記事を最新の状態に保つことが、上位表示を維持するためには不可欠。

記事作成においては、コピペや画像の無断使用、重複コンテンツの公開は絶対に避け、キーワードを不自然に詰め込んだり、文字数だけを追求したりしないように注意しましょう。

なお、どんなに質の高い記事でも、ドメインの強さやYMYL領域といった要因によっては上位表示が難しいケースがあることも理解しておく必要があります。

しかし、完璧を目指すよりも、まずは学んだ手順やコツを実践し、経験を積むことが何よりも大切です。

この記事で解説した内容を参考に、ユーザーにも検索エンジンにも評価される質の高いSEO記事を作成を目指しましょう。