- 行き当たりばったりな運用で成果が出ているかわからない

- チームで担当しているが情報共有がうまくいっていない

- SNSに投稿するネタを考えるのが大変で続かない

こんな悩みにお答えします。

SNS運用において、スケジュール管理や投稿内容に課題を感じている方は少なくありません。

実は、これらの悩みの多くは『計画性の欠如』に原因があるんです。計画的なSNS運用を実現するためには、投稿のスケジュールを管理するコンテンツカレンダーの活用が欠かせません。

そこで今回は、上記のような悩みを解決すべく、以下の内容をお伝えします。

・SNS運用スケジュールを効率化できるコンテンツカレンダーについて

- コンテンツカレンダーを作成する5つのメリット

- 【簡単5ステップ】コンテンツカレンダーの作り方

- コンテンツカレンダーを効果的に活用する4つのコツ

- 【ネタ切れ防止】投稿コンテンツのアイデア出しのヒント3選

- 【損失回避】SNS運用のスケジュール管理で注意すべき点

最後まで読めば、SNS運用の効率を上げるコンテンツカレンダーの作り方や、具体的な活用方法が身につきます。

この記事を参考に、効率的で成果につながるSNS運用の第一歩を踏み出しましょう。

SNS運用スケジュールを効率化できるコンテンツカレンダーとは?

コンテンツカレンダーとは、「いつ」「どのSNSで」「誰が」「どのような内容を」投稿するのかについて、以下のような項目にて一覧で管理するための予定表のことです。

- 公開日時

- 担当者

- SNSに投稿する内容

このカレンダーを用いることで、行き当たりばったりになりがちなSNS運用を計画的に進めることが可能になります。

スケジュール管理を円滑にし、チームでの情報共有もスムーズになるため、多くの企業で導入されています。

ExcelやGoogleスプレッドシート、専用のツールを使って作成するのが一般的です。

コンテンツカレンダーを作成する5つのメリット

コンテンツカレンダーの作成は、日々のSNS運用を楽にするだけでなく、運用全体の質を高める多くのメリットをもたらします。

なぜなら、単に投稿スケジュールを管理するだけでなく、戦略的な視点を持った運用が可能になり、長期的なアカウントの成長につながるからです。

ここでは、コンテンツカレンダーを作成することで得られる具体的な5つのメリットを解説します。

- 戦略に基づいた計画的なSNS運用ができる

- 投稿の質と量を安定させられる

- チームでの情報共有が円滑になる

- PDCAを回しやすい

- 炎上など投稿内容のリスクを軽減できる

それぞれのポイントを理解し、自社のSNS運用に活かすことで、より高い効果が期待できます。

①戦略に基づいた計画的なSNS運用ができる

コンテンツカレンダーを活用すると、場当たり的な投稿ではなく、企業のマーケティング戦略に基づいた計画的なSNS運用ができるようになります。

たとえば、新商品の発売前にティザー投稿を挟んだり、セール期間に合わせて告知を強化したりと、全体のマーケティング計画に沿った情報発信が実現します。

事前に計画を立てることで、投稿内容の効果を後から分析しやすく、次の施策に向けた改善点を見つけ出すことにも役立ちます。

②投稿の質と量を安定させられる

事前に投稿内容をスケジューリングし、準備しておくことで、質の高いコンテンツを安定して発信できるメリットがあります。

なぜなら、予期せぬトラブルで担当者が対応できなかったり、日々の業務に追われて投稿を忘れてしまったり、時間がなくて焦って質の低い内容を投稿したりする事態を防げるからです。

コンテンツカレンダーに沿って事前に投稿を作成・ストックしておくことで、担当者の負担を軽減し、常に一定のクオリティを保った発信ができます。

③チームでの情報共有が円滑になる

複数人や複数の部署でSNSアカウントを運用する場合、コンテンツカレンダーはチーム内の円滑な情報共有ツールとして機能します。

カレンダーを見れば、誰が、いつ、どのような投稿を予定しているのかが一目でわかり、担当者間の認識のズレや作業の重複を防げるからです。

投稿内容の承認プロセスも、カレンダー上でスムーズに進められます。

関係者全員が全体のスケジュールと進捗を把握できるため、担当者間の連携が強化され、より効率的なチーム運営が実現します。

④PDCAを回しやすい

コンテンツカレンダーには、投稿計画だけでなく、公開後の実績も記録できます。

たとえば、各投稿のいいね数やコメント数、シェア数といったエンゲージメントの数値を記録していくことで、どのようなコンテンツがユーザーから良い反応を得られたのかを簡単に確認できるようになります。

過去の投稿内容と効果を整理して分析できるため、その結果を次の計画に活かすというPDCAサイクルを効率的に回しやすくなります。

このように計画的に投稿を実施し、その効果を分析して改善を重ねることが、SNSアカウントを成長させるためには欠かせません。

⑤炎上など投稿内容のリスクを軽減できる

コンテンツカレンダーを使って投稿内容を事前に計画することで、公開前に複数人で内容をチェックする体制を整えやすくなります。

これにより、不適切な表現や誤った情報が含まれていないか、企業のブランドイメージを損なうリスクがないかを冷静にチェックする時間を確保できます。

特に、複数人が関わる運用体制では、客観的な視点でダブルチェックを行うことが重要です。

この事前確認のプロセスを経ることで、誤投稿や意図しない炎上といったトラブルを未然に防ぎ、企業の信頼を守ることにつながります。

【簡単5ステップ】コンテンツカレンダーの作り方

コンテンツカレンダーは、難しく考える必要はありません。

これから紹介する5つの簡単なステップに沿って進めることで、誰でも自社の運用に合ったカレンダーを作成できます。

- 【ステップ1】SNS運用の目的と目標を明確にする

- 【ステップ2】ターゲットと発信するコンテンツの方向性を決める

- 【ステップ3】年間・月間のイベントや販促計画を洗い出す

- 【ステップ4】各SNSプラットフォームの特性を理解する

- 【ステップ5】具体的な投稿日時と内容をスケジュールに落とし込む

この手順は、SNS運用を始めるうえで土台となる重要なプロセスです。目的の設定から具体的な投稿内容の落とし込みまで、一つひとつのステップを丁寧に行うことで、効果的で継続可能なSNS運用のやり方が見えてきます。

まずはこの基本的な方法に沿って、カレンダー作成を始めてみましょう。

【ステップ1】SNS運用の目的と目標を明確にする

まず最初に、「何のためにSNSを運用するのか?」という目的を明確にしましょう。

たとえば、次のように企業によって掲げる目的はさまざまだからです。

- 「自社ブランドの認知度を高めたい」

- 「商品の購入につなげたい」

- 「ファンを増やして顧客との関係を深めたい」

そして、目的が定まったら、次に具体的な数値目標を設定します。

具体的には、「フォロワー数を半年で1,000人増やす」「投稿へのエンゲージメント率を5%にする」といった達成度が測れる目標にしましょう。

この目的と目標が、今後どのようなコンテンツを発信していくべきかの判断基準となるため、アカウント運用の最も重要な土台となります。

【ステップ2】ターゲットと発信するコンテンツの方向性を決める

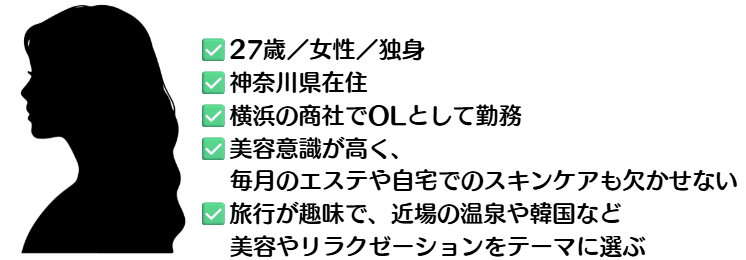

次に、誰に情報を届けたいのか、ターゲットとなる人物像(ペルソナ)を具体的に設定しましょう。

以下のような視点で細かく考えることで、ターゲットに響くコンテンツのアイデアが生まれやすくなります。

- 年齢

- 性別

- 職業

- 興味関心

- ライフスタイル

上図のようなターゲットが決まったら、その人たちに向けてどのような情報を発信していくのか、アカウント全体の方向性を定めます。

たとえば、親しみやすい言葉遣いでいくのか、専門的な情報を提供するのかといったトーン&マナーや、投稿する写真やデザインの世界観などを統一することで、アカウントの個性が明確になります。

【ステップ3】年間・月間のイベントや販促計画を洗い出す

そして、自社の年間スケジュールと世の中のイベントをカレンダーに書き出していきましょう。

たとえば、下記のような社内の販促計画をすべて洗い出します。

- 新商品の発売日

- セールの時期

- 展示会への出展

それに加えて、以下のような一般的な季節のイベントや記念日もリストアップします。

- お正月

- バレンタイン

- ハロウィン

- クリスマス

これらのイベントを事前に把握しておくことで、自社の商品やサービスと関連付けたキャンペーンや投稿を計画的に準備できるからです。

このように、あらかじめ年間スケジュールを俯瞰することで、長期的な視点でのコンテンツ計画が可能になります。

【ステップ4】各SNSプラットフォームの特性を理解する

運用するSNSの特性を理解し、それぞれに合ったコンテンツを計画していきましょう。

たとえば、インスタグラムは美しい画像や短い動画といったビジュアルが中心であり、商品の世界観を伝えるのに適しています。一方、Twitterはリアルタイム性の高い情報発信や、ユーザーとの気軽なコミュニケーションに向いています。

同じ内容を発信するにしても、Facebookではくわしい説明を加えてリンクを貼る、TikTokでは音楽に合わせてテンポよく紹介するなど、媒体ごとに見せ方を変える工夫が必要です。

企業の公式アカウントとして、各プラットフォームのユーザー層や文化に合わせた発信を心がけましょう。

各SNSプラットフォームの特徴について深掘りしますので、運用媒体を選ぶ参考にしてみてください。

①X(旧Twitter)

X(旧Twitter)の最大の特徴は、情報のリアルタイム性と高い拡散力にあります。

リポスト(リツイート)機能によって、有益な情報や面白い投稿が瞬く間に多くの人へ共有される仕組みがあるからです。

そのため、「いま」話題になっている出来事やトレンドと関連付けた発信が効果的。

ユーザーとのコミュニケーションが活発なSNSでもあるため、質問を投げかけたり、コメントに返信したりすることで、ユーザーとの良好な関係を築きやすいプラットフォームです。

なお、140字という文字数制限があるため、要点を簡潔にまとめた発信が求められます。

②Facebook

Facebookは、他のSNSに比べて実名での登録が基本であるため、情報の信頼性が高いという特徴があります。

また、主なユーザー層は30代以上と比較的高めで、ビジネスシーンでの利用者も多いです。

以下のように多様な形式での投稿が可能であるため、企業の公式発表や少し長めの文章でしっかりと情報を伝えたい場合にも適しています。

- テキスト

- 写真

- 動画

- リンクのシェア

ビジネスアカウント向けの分析機能も充実しており、企業がフォーマルな情報発信を行うプラットフォームとして活用されています。

③Instagram

Instagramは、写真や動画といったビジュアルコンテンツが中心のSNSです。

商品やサービスの世界観、ブランドイメージを視覚的に伝えることに長けており、特に以下のような分野と非常に相性が良いです。

- ファッション

- コスメ

- 旅行

- グルメ

フィード投稿に加え、24時間で消えるストーリーズや短い動画を作成できるリールなど、多様な機能があります。

ショッピング機能を使えば、投稿から直接商品を購入できるようにするなど、ユーザーの購買意欲を高める施策と結びつけやすいプラットフォームです。

④TikTok

TikTokは、15秒から数分の短い動画を共有するプラットフォームで、特に若年層から絶大な人気を集めています。

音楽やエフェクトを使ったエンターテイメント性の高い投稿がトレンドになりやすく、ユーザーが気軽に参加できるチャレンジ企画なども頻繁に行われます。

独自のアルゴリズムによって、フォロワーが少なくてもコンテンツが面白ければ多くの人に拡散される可能性があります。

そのため、企業の認知度を短期間で効果的に高めるための施策として活用されるケースが増えています。

⑤YouTube

YouTubeは、世界最大の動画共有プラットフォームであり、幅広い年齢層のユーザーが利用しています。

次のような時間をかけてじっくりと情報を伝えたい場合に最適です。

- 商品の使い方をくわしく解説するハウツー動画や

- サービスの開発秘話

- 専門家による解説コンテンツ

Googleによって運営されているため、動画がGoogleの検索結果に表示されることもあり、Webサイトと同じようにコンテンツが資産として蓄積されていきます。

関連動画として紹介されることで、新たな視聴者を獲得しやすいのも特徴です。

⑥LINE

LINEは日常的なコミュニケーションツールとして、日本で最も広く利用されているSNSです。

企業はLINE公式アカウントを通じて「友だち」登録してくれたユーザーに対し、直接メッセージやクーポンを配信できます。また、他のSNSとは異なり、一斉配信だけでなく特定のユーザー層に絞って情報を届けられます。

このように、セール情報のお知らせや新商品の案内など顧客への直接的なアプローチにも高い効果を発揮します。

ユーザーとの1対1のコミュニケーションもできるため、顧客との深い関係を築くのに適しています。

【ステップ5】具体的な投稿日時と内容をスケジュールに落とし込む

これまでのステップで決めた目的、ターゲット、コンテンツの方向性に基づき、具体的な投稿予定をカレンダーに落とし込んでいきましょう。

スプレッドシートや専用ツールを使い、以下のような項目を埋めていきます。

- 投稿日

- 投稿時間

- 担当者

- SNS媒体

- 投稿のテーマ

- 具体的なテキスト案

- 使用する画像や動画の素材

この段階で投稿内容を具体的に決めておくことで、日々の運営がスムーズになります。

チームで運営する場合は、全員がいつでもこのカレンダーを確認し、進捗を把握できる状態にしておくことが重要です。

コンテンツカレンダーを効果的に活用する4つのコツ

当然ですが、コンテンツカレンダーは作成するだけではその効果を最大限に発揮できません。

スケジュールを管理するツールとしてだけでなく、SNS運用の質をさらに高めるための羅針盤として活用することが大切です。

ここでは、作成したカレンダーをより効果的に活用するための4つのコツを紹介します。

- コツ1:投稿コンテンツをカテゴリ分けしてバランスをとる

- コツ2:あらかじめ月間の投稿数を決めておく

- コツ3:投稿の優先順位を整理しておく

- コツ4:スケジュールの変更は速やかに更新する

これらのポイントを意識することで、日々の運用を効率的に進めながら、より戦略的な情報発信を実現できます。

コツ1:投稿コンテンツをカテゴリ分けしてバランスをとる

投稿内容をいくつかのカテゴリに分類して管理することで、コンテンツのバランスを保ちやすくなります。

たとえば、下記のように事前にカテゴリを決めておきましょう。

- 商品紹介

- お役立ち情報

- イベント告知

- お客様の声

- 社内の様子

コンテンツの偏りが一目でわかるため、カレンダー上で色分けするのがおすすめです。

宣伝関連の投稿ばかりが続くとユーザーに飽きられてしまうため、さまざまなカテゴリの投稿をバランス良く配置するよう心がけましょう。

コツ2:あらかじめ月間の投稿数を決めておく

SNS運用を継続するためには、無理のない範囲で投稿頻度の目標を設定することが重要です。

たとえば、「Twitterは平日に毎日1投稿、Instagramは週に3回」のように、運用する媒体ごとに月間の目標投稿数を決めましょう。

あらかじめ投稿する本数を決めておくことで、コンテンツ作成に必要な時間や人員といったリソースの見積もりが立てやすくなります。

また、安定した頻度で投稿を続けることで、ユーザーにアカウントの存在を覚えてもらいやすくなるという効果も期待できます。

コツ3:投稿の優先順位を整理しておく

計画したすべての投稿が同じ重要度とは限りません。

新商品の発売告知や期間限定キャンペーンの案内など、ビジネスの成果に直結する重要な投稿には高い優先順位を設定しましょう。

一方で、日常的な豆知識の投稿などは、比較的優先度を低くするなど強弱をつけましょう。

このように優先順位を整理しておくことで、急な予定変更や追加の投稿依頼が発生した場合でも、どの投稿を優先して実施すべきかを冷静に判断できます。

コツ4:スケジュールの変更は速やかに更新する

コンテンツカレンダーは、一度作成したら終わりではなく、常に最新の状態に保つことが重要です。

SNSを取り巻く状況は常に変化しており、急なキャンペーンの実施や社会的な出来事への対応など、当初の計画に変更が生じることは少なくないからです。

スケジュールの変更が決まったら、すぐにカレンダーを更新し、チーム全員が最新の情報を共有できるようにしましょう。

この更新を怠ると、古い情報に基づいて作業を進めてしまうといったミスが発生する原因になります。

【ネタ切れ防止】投稿コンテンツのアイデア出しのヒント3選

SNS運用を継続していると、多くの担当者が「投稿するネタがない…」という壁に突き当たります。

しかし、いくつかの視点を持つだけで、コンテンツのアイデアは無限に広がります。

日々の投稿ネタに困ったときは、次の3つのヒントを参考にしてみてください。

- 季節のイベントや記念日から投稿ネタを考える

- SNSのトレンドや話題になっていることを参考にする

- ユーザーから寄せられた質問やコメントから着想を得る

これらの方法を知っておけば、計画的な運用の中でも引き出しを増やすことができ、安定した情報発信が可能になります。

では、それぞれくわしく見ていきましょう。

①季節のイベントや記念日から投稿ネタを考える

四季折々のイベントや「〇〇の日」といった記念日は、投稿ネタの宝庫です。

たとえば、お正月やクリスマスといった大きなイベントはもちろん、父の日や敬老の日、ハロウィンなど、年間を通じて様々な機会があります。

これらの季節のイベントと自社の商品やサービスを関連付けることで、ユーザーの関心を引きやすいコンテンツを作成できます。

各シーズン別の切り口について、さらにくわしく解説します。

春(3~5月)

春は、新しい始まりを感じさせる季節であり、SNS投稿のネタも豊富です。

たとえば、「新生活応援キャンペーン」と題して関連商品を紹介したり、お花見スポットと自社商品を絡めた美しい写真を投稿したりすることが考えられます。

生活の変化が多い時期なので、ユーザーの気持ちに寄り添ったコンテンツが共感を得やすいです。

夏(6〜8月)

夏はレジャーやイベントが目白押しの季節で、アクティブな投稿がユーザーの目を引きます。

「梅雨の時期を快適に過ごすアイデア」や「夏休みにおすすめのお出かけスポット」といったお役立ち情報のほか、「夏に食べたいひんやりスイーツ」や「暑さ対策グッズ」など、季節感あふれる商品紹介も効果的です。

ユーザーが参加できるフォトコンテストなどを企画するのも良いでしょう。

秋(9~11月)

秋は「食欲の秋」「スポーツの秋」「読書の秋」という言葉があるように、多様なテーマで投稿を展開しやすい季節です。

具体的には、シルバーウィークの過ごし方、ハロウィンに合わせたキャンペーン、紅葉スポットの紹介などがSNS投稿のネタになります。秋の新商品や、季節限定のサービスなどを告知するのにも最適なタイミングです。

これらのテーマに関連した内容で、ユーザーの関心を引くコンテンツを企画しましょう。

冬(12~2月)

冬は、クリスマスやお正月、バレンタインといった大きなイベントが続くため、SNSが最も盛り上がる季節の一つです。

これらのイベントに関連した投稿内容も、ユーザーからの反応を得やすい傾向にあります。

たとえば、「クリスマスプレゼントにおすすめの商品紹介」や、年末年始の挨拶、新年の抱負をテーマにした投稿などが考えられます。また、「冬の寒さ対策」や「お家で楽しめるコンテンツ」など、季節ならではの悩みに寄り添う内容も有効です。

まとめ記事などでキャンペーン情報を紹介するのも良いでしょう。

②SNSのトレンドや話題になっていることを参考にする

SNS上で流行しているハッシュタグやチャレンジ企画、ニュースで話題になっている出来事などを投稿のヒントにする方法です。

トレンドに乗ることで、普段は自社のアカウントを見ていないユーザーにも投稿が届き、認知度を高めるチャンスが生まれます。

ただし、何でも便乗すれば良いというわけではありません。以下のようなトレンドは避けるのが賢明です。

- 自社のブランドイメージに合わない内容

- ネガティブな話題

- 意見が分かれるテーマ

自社の発信内容と親和性が高く、ユーザーが楽しめる形でトレンドを取り入れることが重要です。

③ユーザーから寄せられた質問やコメントから着想を得る

実は、投稿ネタの最大のヒントは、ユーザーとのコミュニケーションの中に隠されています。

日頃からコメントやダイレクトメッセージで寄せられる質問に注目してみましょう。

というのも、「〇〇の使い方をくわしく知りたい!」「こういう時はどうすればいい?」といったユーザーの疑問は、そのまま次の投稿コンテンツになるからです。

よくある質問をまとめてQ&A形式の投稿や記事にするのも良いでしょう。

また、下図のように、ユーザーが自社の商品を使って投稿してくれた内容を紹介することも、信頼性の高いコンテンツとして非常に有効です。

《上述した例を示すべく、ユーザーの投稿を企業がリポストしている事例をイメージとして挿入する》

【損失回避】SNS運用のスケジュール管理で注意すべき点

SNS運用を計画的に進めるコンテンツカレンダーは非常に便利ですが、使い方を誤ると企業の信頼を損なうリスクもはらんでいます。

特に、『予約投稿機能』を活用している場合は要注意です。

なぜなら、一度設定した投稿が、公開されるタイミングの社会情勢にそぐわない内容になってしまう可能性があるからです。

計画通りに運用することだけを考えるのではなく、世の中の動きにも常に気を配り、不適切な発信にならないよう細心の注意を払いましょう。

特にデリケートな日の投稿には要注意!

過去の大きな災害や事件、事故が起きた日には、お祝いムードや過度に明るい投稿は不謹慎と受け取られる可能性があります。

また、エイプリルフールなども、企業の公式アカウントが発信する嘘の内容によっては、ユーザーに誤解や混乱を招き、信頼を失うことにもなりかねません。

デリケートな日を避けるための一例として、下表を参考にしてみてください。

【戦争・事件】

| 日付 | 出来事名 | 地域 | 備考(配慮すべき理由) |

| 3月20日 | 地下鉄サリン事件 | 日本 | 無差別テロ。宗教団体による死傷事件。 |

| 6月4日 | 天安門事件 | 中国 | 民主化運動の弾圧。中国国内で非常に敏感。 |

| 6月8日 | 秋葉原通り魔事件 | 日本 | 無差別殺傷事件。命日報道が毎年注目される。 |

| 7月7日 | 盧溝橋事件 | 中国 | 日中戦争の発端。歴史問題に直結。 |

| 8月6日 | 広島原爆の日 | 日本 | 平和記念日。被爆者追悼の日。 |

| 8月9日 | 長崎原爆の日 | 日本 | 広島に続く被爆地。黙祷や平和活動が多い。 |

| 8月12日 | 日航123便墜落事故 | 日本 | 単独機での最多死者数。航空業界に影響大。 |

| 9月11日 | アメリカ同時多発テロ事件(9.11) | 米国 | 世界規模のテロ事件。今も影響が残る。 |

| 12月8日 | 真珠湾攻撃 | 米国 | 第二次大戦の開戦引き金。米国では重要視。 |

【自然災害】

| 日付 | 出来事名 | 地域 | 備考(配慮すべき理由) |

| 1月1日 | 能登半島地震(2024年) | 日本 | 元日に発生。復興支援投稿は歓迎される。 |

| 1月17日 | 阪神・淡路大震災 | 日本 | 大都市直下型地震。被災地で行事多数。 |

| 3月11日 | 東日本大震災 | 日本 | 津波・原発事故。全国的に追悼ムード。 |

| 4月14日 | 熊本地震(前震) | 日本 | 本震(4月16日)と合わせて要注意。 |

| 5月12日 | 四川大地震 | 中国 | 甚大な被害と死者。中国国内で記念式典あり。 |

| 9月1日 | 関東大震災(1923年) | 日本 | 戦前最大級の都市型災害。死者10万人超。 |

| 12月26日 | スマトラ沖地震・インド洋津波 | アジア | 多国籍に影響。国際支援の象徴的災害。 |

【事故・事件】

| 日付 | 出来事名 | 地域 | 備考(配慮すべき理由) |

| 4月25日 | 福知山線脱線事故(2005年) | 日本 | 通勤時間帯の大事故。鉄道業界関係注意。 |

| 10月1日 | ラスベガス銃乱射事件(2017年) | 米国 | 米史上最悪の銃撃事件。 |

| 10月29日 | 梨泰院群衆事故(2022年) | 韓国 | 群衆事故で多数死傷。SNSによる過度な演出に注意。 |

【宗教・思想信条・文化行事など】

| 日付 | 出来事・行事名 | 備考(配慮すべき理由) |

| 4月1日 | エイプリルフール | 不謹慎な嘘やジョーク投稿が炎上リスクに。 |

| 10月17日~20日 | 秋の例大祭(靖国神社) | 海外の歴史認識と衝突。政治色に敏感な日。 |

| 旧暦の1月~2月 | 旧正月(春節) | 中国・韓国・東南アジアの祝日。文化軽視に注意。 |

| ラマダン・イード | 断食月および断食明け祝祭(年変動) | イスラム教徒の習慣。飲食の広告など配慮必要。 |

| 復活祭(イースター) | キリスト教の重要行事 | 年によって日付変動。軽い扱いは避ける。 |

【その他:センシティブな国際記念日や社会的テーマ】

| 日付 | 記念日・テーマ | 備考(配慮すべき理由) |

| 6月23日 | 沖縄慰霊の日 | 日本・沖縄戦終結日。平和記念行事あり。 |

| 7月18日 | 京都アニメーション放火事件(2019年) | 日本国内外に大きな衝撃。エンタメ業界特に注意。 |

| 11月20日 | トランスジェンダー追悼の日(TDOR) | LGBTQ+関連の追悼。多様性配慮のある投稿が望ましい。 |

| 12月10日 | 世界人権デー | 国連記念日。差別的表現などに注意。 |

コンテンツカレンダーを作成する際には、こうしたデリケートな日を事前にリストアップし、投稿内容を慎重に検討するか、投稿自体を控えるといった配慮が求められます。

通常の投稿を予定している場合でも、公開前に内容がその日の状況にふさわしいか、最終確認するフローを組み込むことが重要です。

まとめ

今回は、SNS運用スケジュールを効率化するコンテンツカレンダーの作り方や活用法について解説しました。

行き当たりばったりの運用から脱却し、戦略的で継続的な情報発信を行うために、コンテンツカレンダーは欠かせないツールです。

本記事のポイントをまとめると、以下のとおりです。

- コンテンツカレンダーはSNS運用を計画的に進めるためのスケジュール表

- メリットは「計画性の向上」「品質の安定」「情報共有の円滑化」「PDCAの効率化」「リスク軽減」

- 作成は「目的設定」「ターゲット設定」「イベント洗い出し」「媒体理解」「スケジュール化」の5ステップ

- ネタ切れは「季節イベント」「SNSトレンド」「ユーザーの声」からヒントを得る

- 災害や事件があった日など、デリケートな日の投稿には細心の注意を払う

スケジュールを立てて運用することで、日々の業務が効率化されるだけでなく、SNS運用の成果も大きく変わってきます。

まずはこの記事を参考に、自社に合ったシンプルなコンテンツカレンダーの作成から始めてみましょう。