- 企業のSNS運用を始めたいけど、何から手をつけていいかわからない

- SNSを運用するメリットや具体的な始め方の全体像を知りたい

- SNS運用のコツを学んで、しっかりと成果を出したい

こんな悩みにお答えします。

企業のマーケティング担当者になったものの、SNS運用について右も左もわからず、不安を感じている人は多いのではないでしょうか。事実、SNSを運用する重要性は理解していても、具体的な進め方がわからなければ行動に移すのは難しいものです。

この記事では、SNS運用とは何かという入門知識から、成功させるためのコツまで一気通貫でお伝えします。

具体的には、以下のとおりです。

- そもそもSNS運用とは?

- 多くの企業がSNS運用に取り組む理由とは?

- 企業がSNS運用で得られる5つのメリット

- SNS運用前に知っておきたい3つの注意点(デメリット)

- 初心者でも安心!SNS運用の始め方4ステップ

- 【目的別】主要SNSプラットフォーム6つの特徴

- SNS運用の成果を最大化させるための5つのコツ

- 自社運用が難しい場合はSNS運用代行サービスがおすすめな理由

最後まで読めば、SNS運用の全体像が理解でき、自信を持って最初の一歩を踏み出せるようになります。

企業にとって実りあるSNS運用にするためにも、ぜひチェックしてみてくださいね。

そもそもSNS運用とは?企業のマーケティング活動における役割を解説!

SNS運用とは、企業がX(旧Twitter)やInstagramなどのソーシャルメディアを活用して、情報発信やユーザーとの交流を行う活動全般を指します。

個人の利用とは異なり、企業のSNS運用はマーケティング活動の一環として重要な役割を担います。

それは単なる情報発信に留まらず、ブランドの認知度向上、顧客との関係構築、そして最終的な売上向上まで多岐にわたります。

SNS運用は広報やマーケティングの仕事として、計画的にアカウントを運営し、企業価値を高めるための重要な手段となっています。

SNS運用とSNSマーケティングの違いとは?

SNS運用とSNSマーケティングは、どちらも企業のSNS活用に関わる言葉ですが、その意味と範囲に違いがあります。

SNS運用は、次のようなアカウントの具体的な運営活動を指します。

- 公式アカウントでの日々の投稿作成

- ユーザーとのコミュニケーション(コメント返信やDM対応)

- 投稿結果の分析

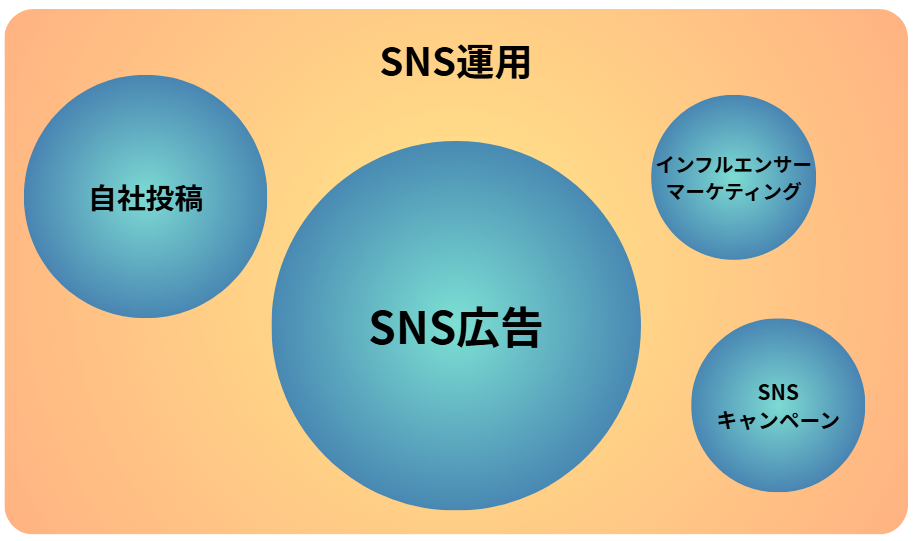

一方、SNSマーケティングはより広い視点を持つ戦略的な活動の全体を意味します。これには、SNS運用に加えて、次のような施策などが含まれます。

- SNS広告の配信

- 影響力のあるインフルエンサーを起用した企画

- ハッシュタグを活用したキャンペーン

つまり、SNS運用はSNSマーケティングという大きな戦略の一部であり、日々の関係構築を担う重要な役割を果たしています。

企業の目的を達成するために、両者の特徴を理解し、うまく連携させることが求められます。

SNS運用とSNS広告運用の違いとは?

SNS運用とSNS広告運用は、しばしば混同されますが、アプローチの方法に具体的な違いがあります。

SNS運用とは、基本的に費用をかけずに自社の公式アカウントで情報を発信し、ファンとの関係を築いていく活動を指します。一方、SNS広告運用は、予算を使って特定のターゲット層に広告を配信する手法を指します。

広義では、下図のようにSNS広告運用はSNS運用という大きな枠組みの中に含まれる施策の一つと捉えられます。

SNS広告を活用する大きなメリットは、SNSアカウントでのオーガニックな投稿だけでは届けられない層にも情報を届けられるようになる点です。

両者は異なる役割を持ちますが、組み合わせて活用することで、より効果的なマーケティングが実現します。

なぜ今、多くの企業がSNS運用に取り組むのか?

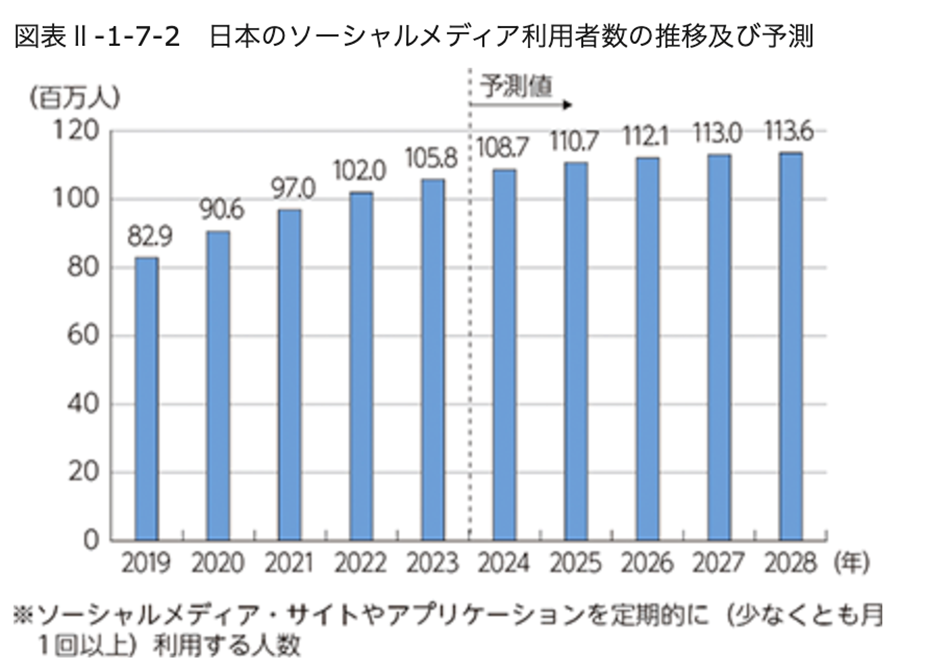

多くの企業がSNS運用に取り組む理由は、現代において多くの消費者が商品・サービスを探すときにSNSを活用するようになったからです。

このような現状のなか、企業にとってSNS運用は、顧客と直接つながるための不可欠な手段となりました。

今や大手企業だけでなく、多くの法人がマーケティングやブランディング目的でSNSに注目しています。また、企業の魅力を発信することで、採用活動、特に新卒採用においてもSNSの需要は高まっています。

このような背景から、SNSの活用は一部の企業だけのものではなく、事業を成長させるうえで欠かせない要素となっているのです。

企業がSNS運用で得られる5つのメリット

企業がSNS運用に取り組むことで、多くのメリットや効果が期待できます。

単に情報を発信するだけでなく、顧客獲得や売上向上といった具体的な成果につながる可能性を秘めているからです。

ここではSNS運用によって得られる、代表的な5つのメリットについて解説します。

- 顧客と直接つながりファンを育成できる

- 低コストで始められる

- 高い拡散力で幅広いユーザーに情報を届けられる

- 企業の認知度やブランドイメージを高められる

- ユーザーのリアルな声を収集して商品開発に活かせる

SNS運用が成功すれば、企業の成長を後押しする強力な武器となり得ます。

それぞれチェックしていきましょう。

①顧客と直接つながりファンを育成できる

SNS運用最大のメリットは、企業が顧客と直接コミュニケーションを取れる点にあります。

テレビCMや雑誌広告のような一方的な情報発信とは異なり、SNSでは投稿へのコメントやメッセージを通じて、ユーザーと双方向のやり取りが可能だからです。

直接的なコミュニケーションを積み重ねることで、ユーザーは企業に対して親近感を抱き、信頼関係が構築されます。こうした関係性の深化は、顧客のエンゲージメントを高め、単なる消費者から熱心なファンへと育成することにつながります。

ファンは企業の強力な応援団となり、長期的なビジネスの成長を支えるコミュニティの中核を担う存在になるのです。

②低コストで始められる

SNS運用は、他のマーケティング手法と比較して低コストで始められる点が大きな魅力です。

なぜなら、多くのSNSプラットフォームでは、アカウント作成や基本的な投稿機能は無料で利用できるからです。

そのため、多額の広告予算を確保しにくい中小企業やスタートアップでも、気軽に情報発信をスタートさせることができます。もちろん、広告配信したり、高品質なコンテンツ制作を外注したりする場合は別途費用が発生します。

しかし、基本的な運用であれば、大きな初期投資を必要とせず、限られたコストの中で工夫次第で大きな効果を狙えるため、費用対効果の高い手法といえるでしょう。

③高い拡散力で幅広いユーザーに情報を届けられる

SNSプラットフォームは、情報がユーザーからユーザーへと広がっていく高い拡散力を持っています。

その理由としては、以下のような機能を通じて、有益で面白い投稿は瞬く間に多くの人々の目に触れる可能性があるからです。

- 「いいね」

- 「シェア」

- 「リポスト(リツイート)」

特に、ユーザーが自発的に商品やサービスに関するコンテンツを投稿するUGC(ユーザー生成コンテンツ)は、信頼性が高く、自然な形でブランドの情報を広めてくれます。

この拡散力をうまく活用することで、広告費をかけずとも、これまで接点のなかった幅広いユーザー層に情報を届け、ブランドの認知を効率的に拡大させることが可能です。

④企業の認知度やブランドイメージを高められる

SNS運用を継続することで、企業の認知度を向上させ、独自のブランドイメージを構築できます。

なぜなら、定期的な情報発信はユーザーが企業名や商品に触れる機会を増やし、認知の定着を促すからです。

さらに、SNSでは発信するコンテンツのトーン&マナーや、ユーザーとのコミュニケーションの取り方を通じて、以下のような特定のブランドイメージ(ブランディング)を意図的に作り上げることもできます。

- 「親しみやすい」

- 「信頼できる」

- 「おしゃれ」

- 「かっこいい」

- 「高級感がある」

広告のように直接的ではない自然な形でのアプローチは、ユーザーの共感を生みやすく、ブランドへの好意的な感情に良い影響を与えます。これが長期的なファンの育成にもつながります。

⑤ユーザーのリアルな声を収集して商品開発に活かせる

SNSは、消費者が商品やサービスに対して抱く本音や感想が数多く投稿される場所です。

そのため、自社の製品名や関連キーワードで検索すれば、ユーザーのリアルな声を簡単に収集できます。これらの声は、アンケート調査などでは得られない生の意見であり、商品開発やサービス改善のための貴重なヒントの宝庫となります。

たとえば、「この製品のここが使いにくい」「こんな機能があったら嬉しい」といった具体的なニーズを把握し、次の商品開発に活かすことが可能だからです。

ユーザーの声を真摯に受け止め、改善に反映させる姿勢は、顧客満足度の向上にもつながります。

SNS運用前に知っておきたい3つの注意点(デメリット)

多くのメリットがあるSNS運用ですが、始める前にはいくつかの注意点やデメリットも理解しておく必要があります。

ここでは主に3つの注意点について解説します。

- 炎上リスクに備えた運用体制が必要になる

- 成果が出るまでには中長期的な視点が求められる

- 継続的なコンテンツ投稿のためのリソースを確保する必要がある

特に、炎上などのリスクを軽視していると、企業の信頼を損なうといった逆効果のケースも考えられます。

これらの注意点をあらかじめ把握したうえで対策を講じ、失敗のリスクを減らしつつ安全な運用を目指しましょう。

①炎上リスクに備えた運用体制が必要になる

SNSは情報が瞬時に拡散されるため、たった一つの不適切な投稿や担当者の誤った対応が、大規模な批判を招く「炎上」に発展するリスクが常に伴います。

炎上が発生すると、企業のブランドイメージが大きく傷つき、顧客の信頼を失うことにもなりかねません。

このような事態を防ぐためには、投稿内容を複数人でチェックする体制を整えたり、使用してはいけない言葉のリストを作成したりといった社内ルールが不可欠です。

また、万が一炎上が発生してしまった場合に、誰がどのように対応するのかを定めたエスカレーションフローを事前に準備しておくなど、リスク管理体制の構築が求められます。

著しいブランドイメージの低下につながりかねないため、炎上には特に注意しましょう。

②成果が出るまでには中長期的な視点が求められる

SNS運用は、広告のように始めてすぐに売上が伸びるといった即効性が期待できるものではありません。

なぜかと言うと、アカウントの認知度を高めてフォロワーを増やし、ユーザーとの信頼関係を築くには、地道な情報発信とコミュニケーションの積み重ねが必要だからです。

そのため、成果を実感できるようになるまでには、数ヶ月から1年以上といった時間がかかることも珍しくありません。

短期的な成果を求めすぎると、担当者のモチベーションが続かず、運用が頓挫してしまうという課題も生じがちです。

「SNS運用はすぐに結果が出るものではない」という認識を持ち、腰を据えて中長期的な視点で取り組む姿勢が求められます。

③継続的なコンテンツ投稿のためのリソースを確保する必要がある

SNS運用で成果を出すには、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを継続的に投稿し続ける必要があります。

そして、継続的な投稿には以下のように多くの作業が伴います。

・投稿ネタの企画

- 文章の作成

- 画像や動画の編集

- 投稿作業

- コメントへの返信

- 効果測定

そのため、これらの業務を遂行するための人的リソース(時間と労力)を確保することが不可欠です。

SNS運用が計画倒れにならないためにも、運用を始める前に以下の2点をはっきりさせておきましょう。

- 誰が担当するのか

- どのくらいの時間を確保できるのか

特に、他の業務と兼任している担当者1人にすべてを任せると、負担が大きくなり、投稿の質が落ちたり、更新が滞ったりする原因となりますので気をつけましょう。

初心者でも安心!SNS運用の始め方を4ステップで解説

SNS運用の重要性やメリット・デメリットを理解したところで、ここからは具体的な始め方について解説します。

やみくもにアカウントを作成して投稿を始めるのではなく、しっかりとした手順に沿って準備を進めることが成功への近道です。

具体的には、以下の4ステップを参考にしてみてください。

- 【ステップ1】運用の目的(KGI・KPI)を明確にする

- 【ステップ2】ターゲットと訴求内容に合ったSNS媒体を選ぶ

- 【ステップ3】アカウントのコンセプトや投稿の方向性を決定する

- 【ステップ4】定期的に効果を分析して改善を繰り返す(PDCA)

上記の流れを意識することで、初心者でも効果的な運用方法の土台を築けます。

それでは、具体的な運用方法の全体像を掴んでいきましょう。

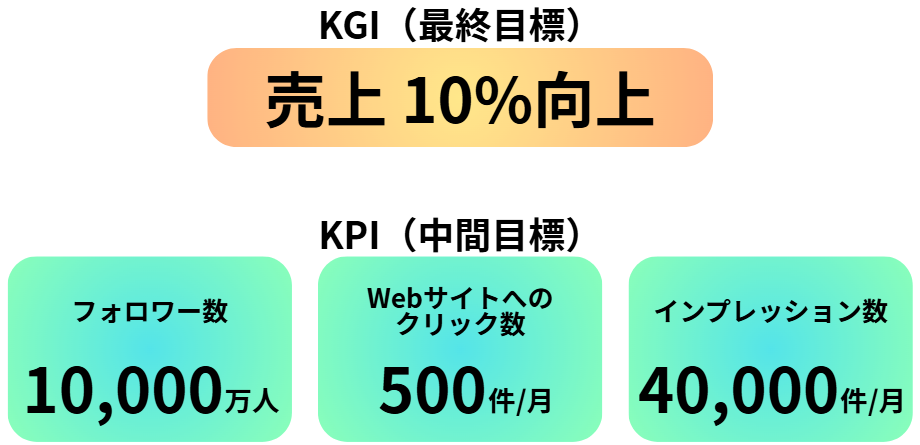

【ステップ1】運用の目的(KGI・KPI)を明確にする

SNS運用を始めるうえで最も重要なファーストステップは、「何のためにSNSを運用するのか?」という目的を明確にすることです。

たとえば、下記のように具体的な運用の目的を設定しましょう。

- 「新商品の認知度を高めたい」

- 「ECサイトへのアクセスを増やしたい」

- 「採用応募者を増やしたい」

なぜなら、目的が曖昧なままでは、発信する情報に一貫性がなくなり、成果を測ることもできないからです。

目的が決まったら、それを数値化した目標(KGI・KPI)を設定しましょう。

- KGIは最終目標(例:売上10%向上)

- KPIは中間目標(例:フォロワー数1万人、Webサイトへのクリック数500件/月、インプレッション数40,000件/月)

この計画が、今後の運用全体の羅針盤となります。

【ステップ2】ターゲットと訴求内容に合ったSNS媒体を選ぶ

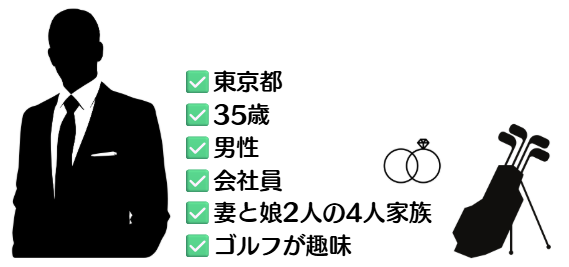

SNS運用の目的が明確になったら、次に「誰に情報を届けたいのか?」というターゲットを設定します。

下図のように年齢や性別、興味関心などを具体的に描き、ターゲットとなる人物像(ペルソナ)を詳細に設定しましょう。

- 東京都

- 35歳

- 男性

- 会社員

- 家族構成は妻と娘2人

- 趣味はゴルフ

そして、情報を届けやすくするために、自社のターゲットが多く集まるSNSプラットフォームを選びましょう。

なぜなら、各SNSプラットフォームは、利用しているユーザーの年齢層や性別といった属性、そして文化が大きく異なるからです。

たとえば、若年層向けならTikTokやInstagram、ビジネス層向けならFacebookといった使い分けが考えられます。

ターゲットの心に響く訴求内容を考え、それに最も適したプラットフォームを選択することが重要です。

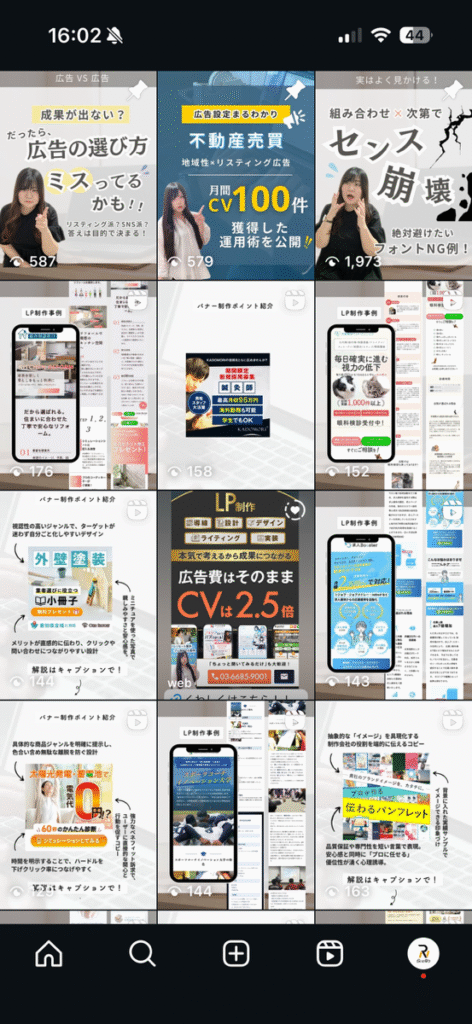

【ステップ3】アカウントのコンセプトや投稿の方向性を決定する

運用するSNS媒体が決まったら、公式アカウントの具体的なコンセプトを固めます。

これは、アカウントの個性や世界観を決定する重要な工程です。まず、どのようなテーマで情報を発信するのか、投稿内容の方向性を決めます。

次に、以下のような要素を統一し、アカウントのキャラクターを設定します。

- 文章の口調(トーン&マナー)

- 使用する色

- デザインのスタイル

たとえば、「専門家として信頼感のあるキャラクター」や「友達のように親しみやすいキャラクター」など、表現方法を具体的に定めます。

一貫した運用方針を持つことで、ユーザーにブランドイメージが伝わりやすくなり、ファン化を促進します。このコンセプトが、日々の投稿作成のブレない軸となるのです。

【ステップ4】定期的に効果を分析して改善を繰り返す(PDCA)

SNS運用は、アカウントを開設して投稿を始めれば終わりではありません。

成果を出すためには、投稿後の効果を定期的に分析し、改善を繰り返すPDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を回すことが不可欠だからです。

各SNSに備わっているインサイト機能などの分析ツールを使い、以下のようなデータを確認しましょう。

- フォロワー数の増減

- 投稿ごとのエンゲージメント率(いいね、コメント数など)

- 投稿ごとのリーチ数

どの投稿の反応が良かったのか、ユーザーはどの時間帯にアクティブなのかなどをチェックし、その結果を基に次の投稿内容や投稿時間を改善しましょう。

この地道な効果測定と改善の繰り返しが、運用の精度を高め、目標達成へとつながります。

【目的別】主要SNSプラットフォーム6つの特徴を比較

| SNS名 | 主な特徴 | ユーザー層(年代・性別など) |

| X(旧Twitter) | ・リアルタイム性・拡散力が高い | 10〜40代男女ニュースやトレンドに敏感な層 |

| ・ビジュアル重視・ストーリーズやリールが人気 | 20〜30代女性が中心若年層に強い | |

| ・実名登録制・ビジネスや地域コミュニティで活用される | 30〜50代男女ビジネスマンや主婦層 | |

| TikTok | ・短尺動画で拡散力抜群・独自のアルゴリズム | 10〜20代女性が中心Z世代に圧倒的支持 |

| YouTube | ・動画コンテンツ・検索エンジンとしても利用される | 全世代に浸透幅広いターゲットが可能 |

| LINE | ・国内利用率No.1・メッセージ中心 | 20〜50代まで広く利用主婦層・ファミリー層多め |

SNSと一言でいっても、その種類はさまざまで、それぞれに異なる特徴や機能があります。

何より気をつけたい点が、自社の目的やターゲットに合わないプラットフォームを選んでしまうと、思うような効果が得られないこと。

ここでは、主要な6つのSNSを例に挙げ、それぞれの利用者層や得意なことを比較解説します。

各プラットフォームの特徴を理解し、最適なSNS選びの参考にしてください。

X(旧Twitter)|リアルタイム性と高い拡散力が魅力

Xの最大の特徴は、情報のリアルタイム性と「リポスト」機能による高い拡散力です。

140文字(全角)という短いテキストで気軽に情報を発信でき、ユーザーの共感を呼ぶ投稿は瞬く間に広がります。そのため、今起きている出来事や最新のトレンドに関する情報が非常に早く集まるため、キャンペーンの告知や速報性の高いニュースの発信に向いています。

また、ハッシュタグを使った検索も活発で、特定の話題に対するユーザーのリアルな意見を収集する場としても有効です。ユーザーとの気軽なコミュニケーションが生まれやすく、親近感の醸成にも役立ちます。

タイムラインには常に新しい情報が表示され続けるため、過去の投稿ほど見られる機会は減少していきます。

Instagram|ビジュアルで世界観を伝えるブランディングに最適

Instagramは、写真や動画といったビジュアルコンテンツが主役のSNSです。

美しい写真や洗練されたイラスト、魅力的なショート動画(リール)を通じて、企業や商品の世界観を視覚的に伝えるブランディングに非常に適しています。

特に、次のような見た目の魅力が重要な業界との相性は抜群です。

- アパレル

- コスメ

- 飲食店

- 旅行

発見タブやハッシュタグ検索から新しいユーザーに見つけてもらう機会が多く、ショッピング機能を活用すれば、投稿から直接ECサイトへ誘導することも可能です。また、ストーリーズ機能を使えば、24時間で消える気軽な情報発信もできます。

このように、Instagramはモデルや店舗の世界観を表現するのに最適です。

Facebook|高年齢層へのアプローチや実名制の信頼性が強み

Facebookは、他のSNSと比較して30代以上のユーザーが多く、ビジネスパーソンの利用率も高いという特徴があります。

実名での登録が原則であるため、情報の信頼性が高く、企業が公式情報を発信する場として適しています。詳細なユーザー情報に基づいた精度の高いターゲティング広告が配信できることも大きな強みです。

また、特定のテーマに関心を持つ人が集まる「グループ機能」や、セミナーや説明会などの告知に使える「イベント機能」も充実しています。

BtoBビジネスにおける情報発信や、比較的高い年齢層をターゲットとする商品・サービスとの相性が良いプラットフォームです。

TikTok|ショート動画で若年層を中心にブームを生み出す

TikTokは、15秒から数分程度の短い動画(ショート動画)を作成・投稿できるプラットフォームです。

BGMに合わせてダンスをしたり、面白いエフェクトを使ったりと、エンタメ性の高いコンテンツが中心で、特に10代〜20代の若年層から絶大な支持を集めています。

最大の魅力は、独自のレコメンドアルゴリズムにより、フォロワーが少なくても動画が爆発的に再生される(バズる)可能性がある点です。

「ハッシュタグチャレンジ」などを通じてユーザー参加型の企画が盛り上がりやすく、短期間でブームを生み出し、商品やサービスの認知度を一気に高める力を持っています。

YouTube|長尺動画で深い情報提供やファン化を促進

YouTubeは、世界最大の動画共有プラットフォームで、あらゆるジャンルの動画コンテンツが集まっています。

数分から数時間におよぶ長尺の動画を投稿できるため、以下のような時間をかけて深い情報を提供したい場合に最適です。

- 商品のくわしい使い方

- 専門知識の解説

- サービスの裏側紹介

動画を通じて、話し方や表情から企業の担当者の人柄が伝わりやすく、視聴者との信頼関係を築きやすいという特徴があります。これにより、視聴者がチャンネル登録を通じて継続的に動画を見てくれるようになり、熱心なファンへと育っていきます。

人気クリエイターとのタイアップによる商品紹介も非常に効果的です。

LINE|クローズドな環境で顧客との関係を深める

LINEは他のオープンなSNSとは異なり、家族や友人との連絡手段として使われるクローズドなコミュニケーションツールです。

企業はLINE公式アカウントを開設し友だちとして登録してくれたユーザーに対して、メッセージやクーポンを直接配信できます。

LINEの最大のメリットは、ユーザーのスマートフォンにプッシュ通知が届くため開封率が非常に高く、情報を確実に届けやすいところ。

そのため、新商品の案内やセール情報といった販売促進はもちろん、個別チャットによる問い合わせ対応や予約受付など1対1の丁寧なコミュニケーションを通じて既存顧客との関係を深め、リピート利用を促すのに非常に効果的です。

SNS運用の成果を最大化させるための5つのコツ

SNS運用の基本的な始め方や各SNSの特徴を理解できたなら、その成果を最大化させるための具体的なコツを押さえましょう。

なぜなら、ただ闇雲に投稿を続けるだけでは、目標の達成は困難だからです。

具体的な5つのコツは、以下のとおりです。

- ユーザーにとって価値のある有益な情報を発信する

- 投稿する曜日や時間を固定して定期的に発信する

- 一方的な発信ではなくユーザーとの交流を大切にする

- 担当者任せにせずチームで運用ルールを共有する

- Webサイトや他の施策と連携させて相乗効果を狙う

もちろん、インフルエンサーマーケティングのような応用的なノウハウもありますが、まずは基本となる5つのコツを実践することで、運用の質を格段に向上させることができます。

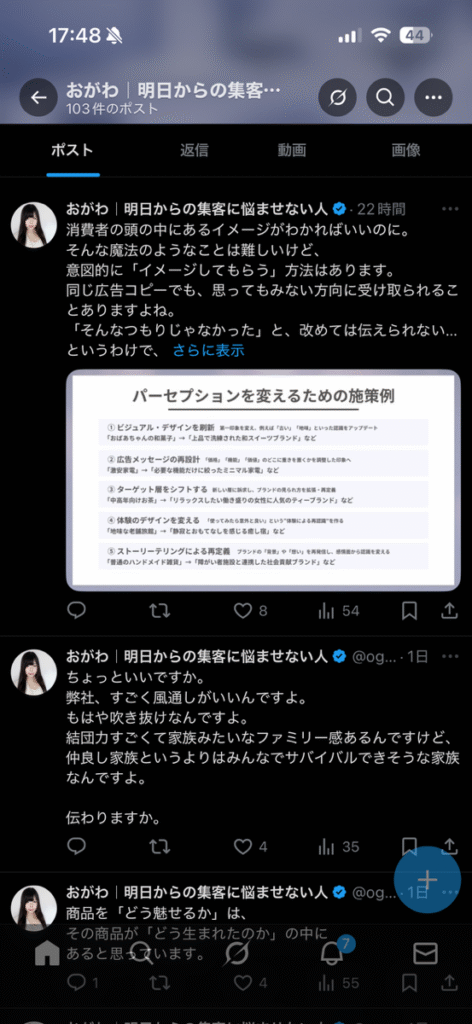

①ユーザーにとって価値のある有益な情報を発信する

SNS運用で成果を出す最も重要なコツは、自社の宣伝ばかりを一方的に発信するのではなく、ユーザーにとって価値のある情報を提供することです。

ターゲットとなるユーザーが、普段どんなことに悩み、どのような情報を求めているのかを徹底的に考え、その答えとなるような投稿を企画しましょう。

たとえば、専門知識を活かしたお役立ち情報や、日々の生活が少し楽しくなるような裏技など、思わず「保存」したくなるようなコンテンツは、ユーザーからの高い評価を得られます。

投稿のネタ探しに困ったら、ユーザーの視点に立ち返ってみましょう。コンテンツの品質を高めることが、エンゲージメント向上とファン獲得の基本となります。

②投稿する曜日や時間を固定して定期的に発信する

SNSアカウントを多くの人に見てもらうためには、継続的かつ定期的な発信が欠かせません。

投稿が不定期だと、ユーザーのタイムラインに表示される機会が減り、次第に忘れられてしまうからです。

たとえば、自社のアカウントの分析ツールを活用し、フォロワーが最もアクティブな曜日や時間帯を把握しましょう。そして、その時間を狙って投稿することを習慣化しましょう。

具体的には、「毎週火曜日と金曜日の19時に投稿する」といったように、投稿頻度や時間を固定すると、ユーザーも「この時間になれば新しい情報が見られる」と期待するようになります。

投稿計画を事前にカレンダーなどで管理し、ユーザーの日常に溶け込むアカウントを目指しましょう。

③一方的な発信ではなくユーザーとの交流を大切にする

SNSは、企業とユーザーが双方向でコミュニケーションできる貴重な場です。そのため、情報を一方的に発信するだけでなく、ユーザーとの交流を積極的に行いましょう。

なぜなら、投稿に寄せられたコメントや質問に対して、できるだけ丁寧に返信することで、ユーザーは「自分に関心を持ってくれている」と感じるからです。

また、自社の商品やサービスについて言及しているユーザーの投稿(口コミ)を見つけたら、「いいね」をしたり、許可を得て自社のアカウントで紹介したりするのも有効な手段です。

こうした地道な交流の機会を大切にすることが、ユーザーに親近感を与え、企業やブランドへの興味・関心を高めることにつながります。

④担当者任せにせずチームで運用ルールを共有する

SNS運用を特定の担当者一人にすべて任せてしまうと、属人化が進み、さまざまなリスクが生じかねません。

たとえば、担当者の急な不在時に運用が止まってしまったり、個人の判断による不適切な投稿で炎上してしまったりする可能性があるからです。

こうした事態を避けるため、SNS運用は個人ではなくチームで行う体制を整えることが理想です。

具体的には、以下のような項目をまとめた運用マニュアルを作成し、関係者全員で共有しましょう。

- 基本方針や原則

- SNS運用体制

- 個人の責任範囲

- 機密情報の保護

- 投稿内容のトンマナ

- 信頼性や根拠のある情報発信

- 知的財産権の保護

- 誹謗中傷の禁止

- ステルスマーケティングの禁止

- ユーザーからの問い合わせ先

なお、投稿内容はダブルチェック体制にし、炎上時の対応フローまで検討しておくことをおすすめします。

定期的な研修を実施するなどして、チーム全体のSNSリテラシーを高めることで、安定的かつ安全な運用が実現できます。

⑤Webサイトや他の施策と連携させて相乗効果を狙う

SNS運用は、それ単体で完結させるのではなく、自社のWebサイトやECサイト、メルマガ、実店舗でのイベントなど、他のマーケティング施策と連携させることで、より大きな効果を生み出します。

たとえば、SNSの投稿では伝えきれない細かい情報をWebサイトの記事で補足し、投稿からサイトへ誘導する方法があります。

また、SNS限定のクーポンを配布して実店舗への来店を促したり、オンラインキャンペーンの告知をSNSで行ったりするのも効果的です。

このように、それぞれのメディアの強みを活かし、相互にユーザーを誘導し合うことで、マーケティング活動全体の相乗効果を高めることが可能です。

自社運用が難しい場合はSNS運用代行サービスがおすすめ!

SNS運用の重要性を理解していても、日々の業務が忙しくて手が回らない、専門知識を持つ人材がいないといった理由で、自社での運用が難しいケースは少なくありません。

そのような場合は、SNS運用のプロに業務を委託できる『SNS運用代行サービス』がおすすめです。

なぜなら、豊富な知識と経験を持つプロに依頼することで、自社のリソースを割くことなく、効率的に成果を目指せるからです。

最後に、SNS運用代行について深掘りしておきますので、参考にしてみてくださいね。

SNS運用代行とSNSコンサルとの違いとは?

そもそも運用代行とコンサルの違いについて、いまいちピンと来ていない方も多いのではないでしょうか。

SNS運用代行とSNSコンサルは、どちらも企業のSNS活用を支援するサービスですが、業務内容に一般的な違いがあります。

SNS運用代行とは、その名の通り、日々のSNS運用業務を「代わりに行う」サービスです。具体的には、投稿コンテンツの企画・作成や投稿作業、コメント返信といった実務を担います。

一方、SNSコンサルは、企業のSNS運用に関する課題を分析し、戦略の立案や改善策の提案といった「助言を行う」サービスです。

どちらのサービスも提供する会社は多く、明確な線引きはありませんが、実務を任せたい場合は「代行」、戦略面でのアドバイスが欲しい場合は「コンサル」と、自社のニーズに合わせて選ぶことが重要です。

依頼先は今抱える課題をベースに検討する

SNS運用代行やSNSコンサルを選ぶときは、自社が現在抱えている課題を基に依頼先を検討することをおすすめします。

「投稿コンテンツの企画や作成に時間が割けない」といったリソース不足が主な課題であれば、日々の投稿業務を委託できる運用代行会社が適しています。

一方で、「アカウントを運用しているものの、思うようにフォロワーが増えない」「成果につながる戦略がわからない」といったノウハウ不足の課題を抱えている場合は、戦略策定から効果測定まで相談できるコンサルティングも提供する企業が良いでしょう。

自社の現状と目的を明確にし、課題解決に最も効果的なサービスを提供してくれるプロのパートナーを選ぶことが、成果への近道です。

SNS運用代行会社に依頼できる業務内容

SNS運用代行会社に依頼できる業務内容は非常に幅広く、企業のニーズに合わせてさまざまなサポートを受けられます。

主な仕事内容としては、まず企業の目的やターゲットに合わせた運用戦略の企画・提案が行われます。

そして、その戦略に基づいた投稿コンテンツ(文章、画像、動画)の作成、定期的な投稿作業、ユーザーからのコメントやメッセージへの対応などが含まれます。

さらに、効果的な広告配信の運用、インフルエンサーを活用したキャンペーンの企画・実施、毎月の運用成果をまとめたレポート作成と改善提案まで、SNS運用に関するあらゆる業務を任せられます。

失敗しないSNS運用代行会社の選び方

近年はSNS運用代行サービスを利用する企業が増える一方、どの会社に依頼すれば良いか悩む担当者も少なくありません。

費用や相場だけで安易に選んでしまうと、期待した成果が得られない可能性があります。

会社の信頼性を見極めるには、過去の実績や担当者の経験、サポート体制などを総合的に比較検討することが重要です。

ここでは、自社にとって最適なパートナーとなる代行会社を見つけるための、失敗しない選び方のポイントを解説します。

十分な実績や事例はあるか

SNS運用代行会社を選ぶ際、最も重要なポイントの一つが、その企業が持つ具体的な実績や成功事例です。

公式サイトに掲載されている情報だけでなく、自社と同じ業界や似たような課題を持つ企業の支援実績があるかを確認しましょう。

問い合わせの際には、企業名だけでなく、「どのようなアカウントを、どのくらいの期間で、どういった成果に導いたのか」を具体的に質問することが大切です。

単にフォロワー数を増やしたという表面的な実績だけでなく、その背景にある戦略やノウハウを理解しているかを見極めましょう。

中には悪質なケースもあるため、数字の裏付けとなる具体的なプロセスを確認する姿勢が求められます。

運用したいSNSで結果を出せそうか

それぞれのSNSには独自のコミュニケーション文化やアルゴリズムといった特徴があり、成功するためのノウハウも異なります。

そのため、依頼を検討している運用代行会社が、自社が最も力を入れたいSNSを得意としているかを確認することが非常に重要です。

たとえば、ビジュアルブランディングを重視してInstagramの運用を考えているなら、Instagramでの成功実績が豊富な会社を選ぶべきです。

各SNSの特性を深く理解し、それに合わせた戦略を立てられる経験と知識があるかを見極めましょう。

戦略を踏まえたロジカルな運用ができるか

優れたSNS運用代行会社は、単に流行りの投稿を真似るのではなく、企業の事業目標達成という視点から逆算して戦略を立てます。

そのため、自社の目的やブランドの現状を深くヒアリングし、目標達成までのプロセスを論理的に説明できる会社を選ぶことが重要です。

初回の打ち合わせなどで、現状分析に基づいた具体的な課題の指摘や、それに対する改善策をロジカルに提案してくれるかを見極めましょう。

目先の「いいね」数だけを追うのではなく、長期的な視点でブランドの資産を築いていくというプロの意識を持ち、信頼できるパートナーとして自社と目的を共有してくれる会社が理想です。

料金体系や業務内容がはわかりやすいか

SNS運用代行の費用は、依頼する業務の範囲によって大きく変動します。そのため、料金体系が明確で、どこまでの業務が料金に含まれているのかがわかりやすい会社を選びましょう。

「月額〇円」という提示だけでなく、その内訳として投稿作成の回数やコメント対応の範囲、レポートの内容などが具体的に示されているかを確認します。

たとえば、キャンペーンの企画や広告運用は別途料金が発生するのかなど、契約前に細かく確認することが後のトラブルを防ぎます。

複数の会社から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討したうえで、自社の予算と任せたい業務内容に合った会社を選定することが大切です。

「いいね」やフォロワー数だけしか追えない業者には要注意!

SNS運用代行会社を選ぶとき、特に注意したいのが、「いいね」やフォロワー数といった表面的な指標ばかりをアピールする業者です。

もちろん、これらの数字はアカウントの成長を見るうえで重要です。しかし、それが企業の売上やブランド価値の向上にどう結びつくのかという視点がなければ意味がありません。

本来、SNS運用の目的はビジネスの成長に貢献することです。

管理画面上の数字を伸ばすことだけを目的とし、事業全体への貢献を考えない会社には注意が必要です。

ビジネスパートナーとしての視点を持ち、分析と改善を繰り返しながら、本質的な成果を共に目指してくれる信頼できる会社を見極めることが求められます。

まとめ

今回は、SNS運用の基本から具体的な始め方、成果を最大化させるコツ、そして運用代行会社の選び方までを網羅的に解説しました。

SNS運用は企業のマーケティング活動において、顧客との関係構築やブランディングを担う重要な役割を担います。デメリットよりもメリットの方が多く、SNSを利用するユーザーは右肩上がりのため、SNS運用する企業はますます増えています。

SNS運用を始める際は、以下の4ステップを参考にしてみてください。

- 【ステップ1】運用の目的(KGI・KPI)を明確にする

- 【ステップ2】ターゲットと訴求内容に合ったSNS媒体を選ぶ

- 【ステップ3】アカウントのコンセプトや投稿の方向性を決定する

- 【ステップ4】定期的に効果を分析して改善を繰り返す(PDCA)

また、SNS運用で成果を出すには、次の5つのポイントも押さえておきましょう。

- ユーザーにとって価値のある有益な情報を発信する

- 投稿する曜日や時間を固定して定期的に発信する

- 一方的な発信ではなくユーザーとの交流を大切にする

- 担当者任せにせずチームで運用ルールを共有する

- Webサイトや他の施策と連携させて相乗効果を狙う

なお、自社での運用が難しい場合は、課題に合わせて専門の運用代行サービスやコンサルに依頼するのも有効な選択肢となります。長期的な費用対効果を視野に入れつつ、自社の目標と現状を踏まえたうえで検討しましょう。

SNS運用は正しく行えば、企業と顧客との間に新たな絆を生み出し、ビジネスを大きく成長させる可能性を秘めた強力なツールです。

まずは自社の目的を明確にすることから、具体的な第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。 この記事を通じて、SNS運用の全体像を掴む一助となれば幸いです。